眠くなるツボ12選!眠くなる理由や注意点も解説

本記事では、部位ごとに厳選した眠くなるツボを12個紹介します。ツボ押しで眠くなる理由や注意点も解説しているので、寝付きの悪さに悩んでいる方は最後までぜひご覧ください。

目次

眠くなるツボとは?そもそも効果はあるの?

人間の体には、眠くなるツボが存在します。ツボを押すと深部体温が低下したり、副交感神経が優位になったりすることから眠くなると考えられています。

ここでは、西洋と東洋の医学それぞれで考えられるツボの役割を見ていきましょう。

西洋医学で考えるツボの役割

もともとツボは東洋医学で認められていましたが、西洋医学でも広く知られています。21世紀頃にWHOがツボを刺激する治療法である鍼灸療法が有効だと発表しました。他にもWHOはツボ押しに関して、リラックス効果があるとも認めています。西洋医学には東洋医学のような「気」の考えはありませんが、ツボ押しに効果があると判断しているのです。

東洋医学で考えるツボの役割

東洋医学には「気」と呼ばれる考え方があります。気とは人間が生きるために必要なエネルギーを指します。私たちの体にも気が巡っており、気が通る部分を「経絡」と呼び、経絡の入り口にはいくつかの出入り口がツボと呼ばれているのです。

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。…

ツボを押すことで眠くなる理由

眠りを誘うツボを刺激すると、自律神経のバランスが整い、脳内でリラックス物質が分泌されるため、眠くなると考えられています。また内蔵の体温である深部体温が低下する点もツボ押しで眠くなる理由です。

ここでは、ツボ押しで眠くなる理由を見ていきましょう。

深部体温(内臓の体温)が低下する

ツボ押しで眠くなる理由の1つが、内蔵の体温である深部体温が低下するためです。人間の身体は深い眠りにつくために、体温の中枢である「深部体温」を徐々に下げる必要があります。日中の活動で高まった深部体温を放熱し、エネルギー消費を抑えるための準備です。

眠くなるツボを刺激すると、末梢の血流が改善し、血液を通じて熱が体の表面から効率よく放出されます。つまり、ツボ押しは血管を広げる役割を果たし、まるで手足から熱を逃がす、放熱スイッチのような効果を生み出します。その結果、深部体温がスムーズに下がり、脳が「これから休息に入る時間だ」と認識し、自然な眠気が引き起こされるのです。入浴後に体温が下がると眠くなるのと同じ原理ともいえるでしょう。

副交感神経が優位になる

副交感神経が優位になる点もツボ押しで眠くなる理由です。現代人が抱える睡眠トラブルの多くは、日中に優位になる「交感神経」が、夜になっても鎮まらないことに起因しています。良質な睡眠を得るためには、体を休息・回復モードにする副交感神経を優位にする必要があります。

眠気を誘うツボは、自律神経が集まる部分に近接しており、心地よい刺激を与えることで、過剰に働いている交感神経の緊張を緩和できます。副交感神経が優位となり、心身ともに深いリラックス状態へと移行することで、スムーズに入眠できる環境が整うのです。

セロトニンの分泌量が促進される

ツボ押しによるリラックス効果は、脳内の神経伝達物質にも影響を与えます。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、気分を高揚させる働きを持つ物質です。セロトニンこそが、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。

ツボ押しのように心地よいリズムを伴う刺激は、セロトニン神経を活性化し、セロトニンの分泌を促すことが知られています。日中にセロトニンが十分に分泌されていれば、夜間にメラトニンが豊富に生成され、自然で質の高い睡眠サイクルが確立されます。特に、頭部や首周りのツボを優しく刺激することは、ストレスを軽減し、セロトニンからメラトニンへの変換をスムーズにする効果が期待できます。

【部位別】眠くなるツボ12選

ここでは、不眠のタイプやその日の体調に合わせて選べるよう、頭・耳・手の部位から厳選した、眠くなるツボを12個紹介します。

頭や耳にあるツボ

頭部や耳周りのツボは、脳に近く、直接的に自律神経や脳の興奮を鎮め、頭痛や眼精疲労を和らげる効果があります。頭や耳にあるツボを詳しく見ていきましょう。

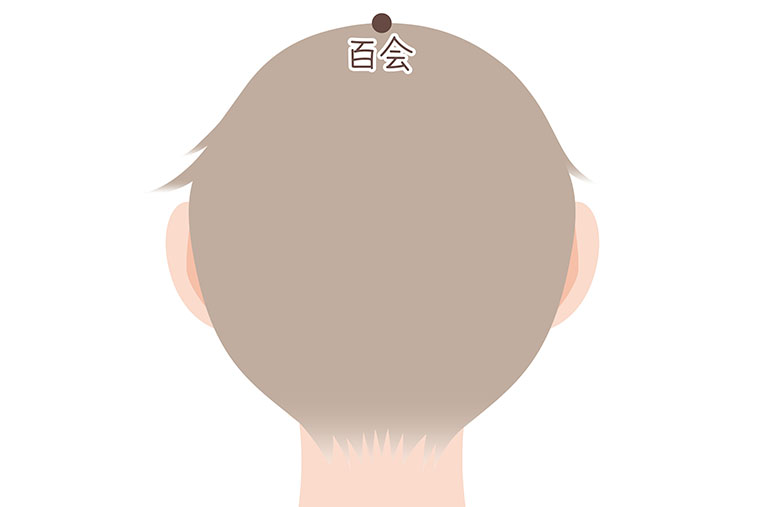

百会(ひゃくえ)

頭のてっぺん、両耳と鼻を結んだ線が交わる点にあります。自律神経の中枢に近く、精神的な緊張や頭痛、めまいを和らげる万能のツボとして知られています。イライラや不安で頭が冴えて眠れない時に最適です。両手で頭を包み込むようにして、中指の腹をツボに当て、真下に向けてゆっくりと垂直に押すのを数回繰り返すのが効果的です。

安眠(あんみん)

耳たぶの後ろにある骨の出っ張り(乳様突起)と、髪の生え際の間のくぼみにあるツボです。名の通り安眠を促す特効ツボです。首や肩の緊張を緩め、頭部への血流をスムーズにし、深いリラックス効果を高めます。寝つきが悪いときや、ストレスや心配事による不眠に効果を期待できます。親指の腹でツボに触れ、心地よいと感じる強さで奥に向かってじんわりと押しもみましょう。

寝る直前までスマホの操作や考えごとをしていると、無意識のうちに心身が緊張して眠りにくくなり…

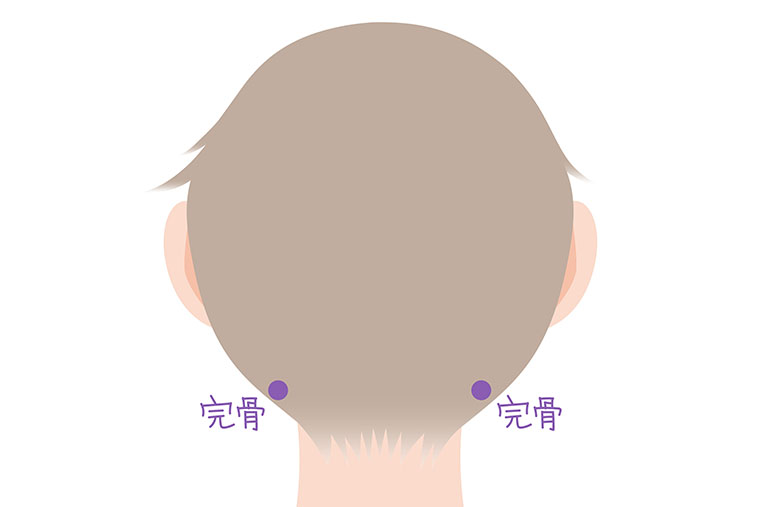

完骨(かんこつ)

耳の後ろの出っ張った骨の下側にあるくぼみが完骨です。首から肩にかけての筋肉の緊張をほぐし、緊張性頭痛や眼精疲労からくる不眠に役立ちます。また、血行を促進することで、深部体温の放熱を助け、自然な眠気を誘います。両手の親指をツボに当て、頭を後ろに軽く傾けるようにしながら、少し上に向かって押し上げるように刺激すると心地よいでしょう。

首のこりや疲れを感じたとき、ツボ押しは手軽に取り入れられるセルフケア方法です。この記事では…

顖会(しんえ)

額の中央、髪の生え際から指3本分ほど上にあるツボです。精神を安定させ、漠然とした不安や緊張を鎮める作用があります。気持ちが落ち着き、リラックスした状態で自然と眠気が訪れやすくなります。人差し指や中指の腹で、やさしく円を描くようにマッサージするか、皮膚を引っ張らないようにゆっくりと押し込むのがおすすめです。

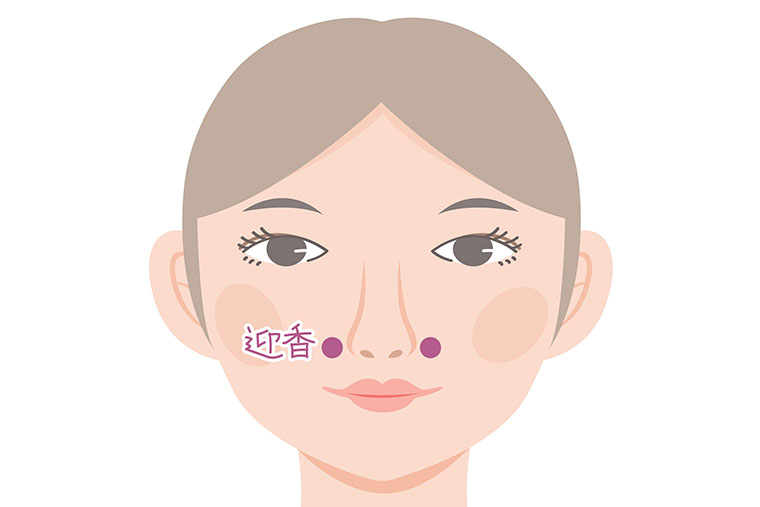

迎香(げいこう)

小鼻の両脇、少し外側のくぼみに位置するのが迎香です。本来は鼻詰まりを解消するツボですが、鼻の通りを良くすることで、呼吸が深くなり、安眠につながります。呼吸が浅い、または口呼吸で睡眠の質が落ちている方に試してほしいツボです。両手の人差し指の腹でツボを押し、押しながら少し外側に広げるように刺激すると、鼻腔が開き、深い鼻呼吸がしやすくなります。

手にあるツボ

手にあるツボは、場所を選ばず刺激しやすく、心臓や自律神経系に直結しているため、即効性のあるリラックス効果が期待できます。寝る前や横になりながら刺激しやすいためツボの位置を覚えておくとよいでしょう。

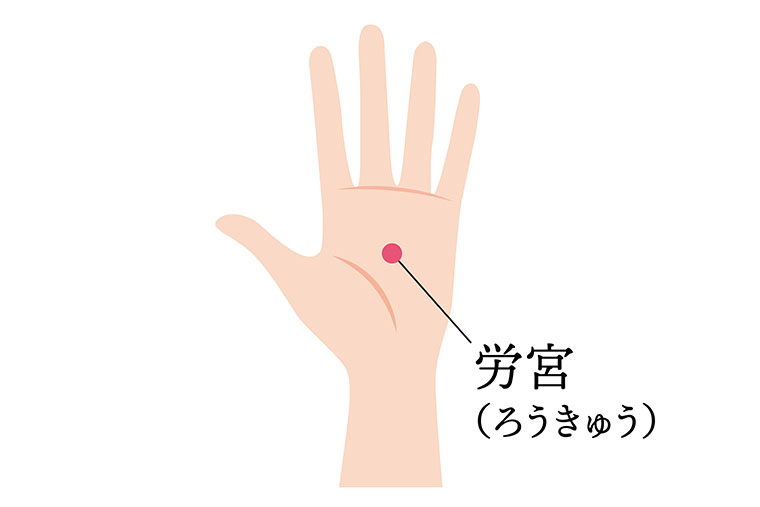

労宮(ろうきゅう)

労宮は手のひらのほぼ中央に位置し、手を軽く握ったときに中指の先が当たる場所です。心の疲れや緊張、ストレスからくる動悸や不眠に効果的で、精神安定のツボとも呼ばれます。特に、不安感やイライラが原因で寝つきが悪いときに、反対側の親指でゆっくりと押すと効果を感じやすいでしょう。ツボを押すことで血行が促進され、手のひらから熱が放散されるため、深部体温を下げる作用も期待できます。

神門(しんもん)

手のひらを上にしたとき、手首のしわの上、小指側にある太い腱の内側のくぼみが神門です。「神の門」という名の通り、精神と深く関わるツボとされています。押すことで精神的な高ぶりを鎮め、不眠や動悸、不安感に効果を発揮します。眠る直前に、反対側の親指で手首に向かって垂直に、骨の際を優しく揉むように刺激すると、副交感神経が優位になりやすくなります。

激しい運動をしたわけではないのに胸がドキドキする、寝ているときに動悸や息苦しさで目が覚める…

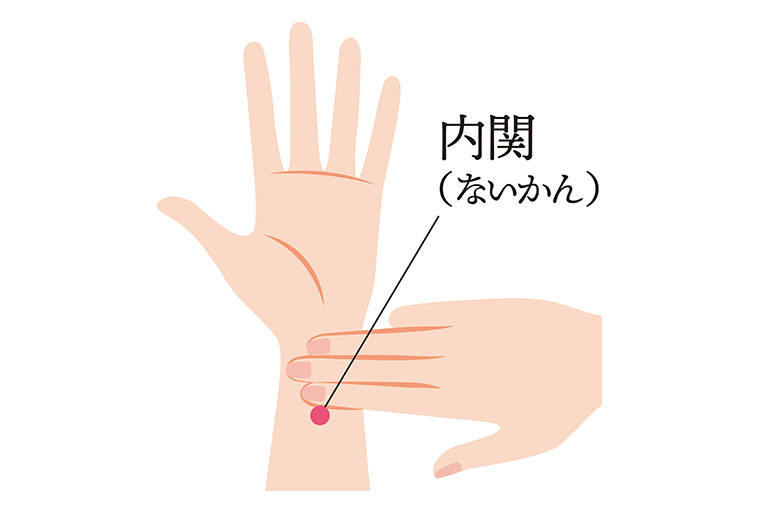

内関(ないかん)

内関は手のひらを上にして、手首のしわから指幅3本分ひじに向かった、二本の太い腱の間にあるツボです。ストレスや胃の不快感からくる吐き気、乗り物酔いにも効果があることで有名ですが、自律神経の乱れを整え、心のざわつきを落ち着かせる作用も持っています。ツボを刺激することで、胸のつかえが取れ、リラックスして入眠しやすくなります。反対側の親指で、じんわりと内側に向かって押しましょう。

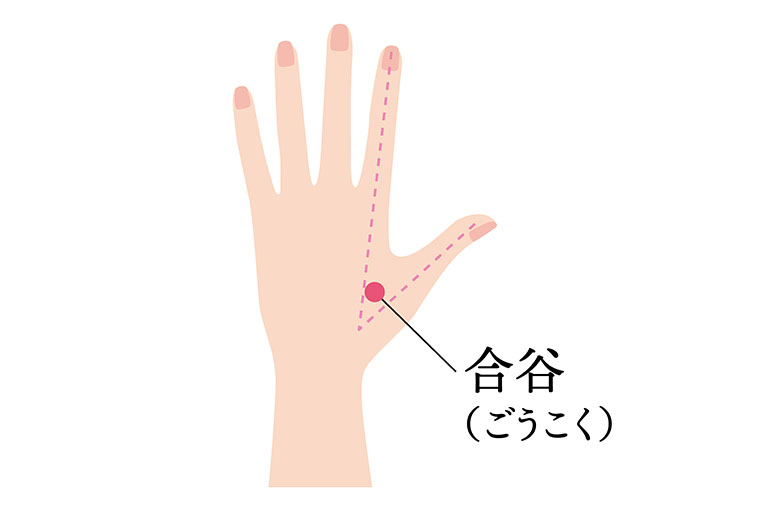

合谷(ごうこく)

手の甲側、親指と人差し指の骨が交わる付け根の、やや人差し指側にあるツボです。万能のツボとして広く知られ、頭痛、肩こり、目の疲れなど、全身の不調を和らげます。

特に、体の緊張を解きほぐす効果が高く、日中に溜まったストレスやこわばりを解消することで、夜間のスムーズな入眠を助けます。親指と人差し指で挟むようにして、骨の際に向かって強めに押すのがポイントです。

その他にあるツボ

手足以外にも体の中心から温めたり、感情の緊張を緩めたりすることで、眠りに導く重要なツボがあります。

失眠(しつみん)

失眠はかかとのほぼ中央にあるツボで、不眠を改善するツボです。文字通り「眠りを失う」状態を解消する作用があり、足の末端から体内の熱を効率よく逃がす手助けをすることで、深部体温を下げ、自然な眠気を誘います。寝る前に、ゴルフボールなどを踏んでコロコロと刺激したり、ドライヤーや温かいタオルで温めたりするのも効果的です。

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。…

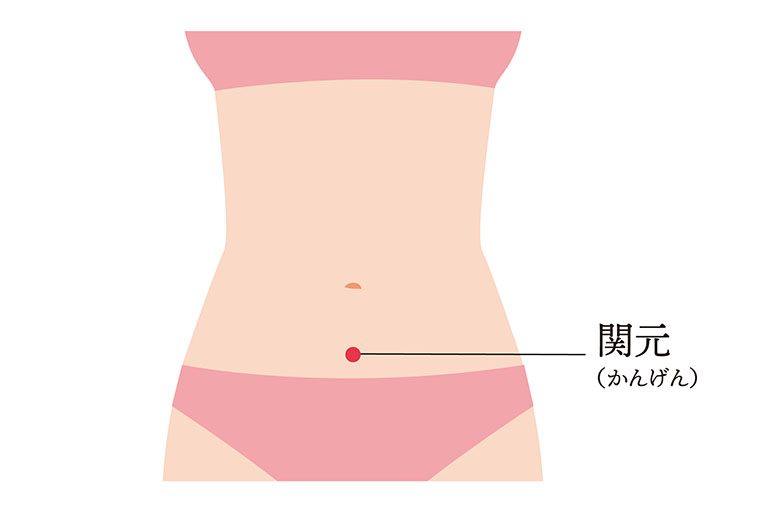

関元(かんげん)

おへそから指幅4本分(約3寸)下にあるツボです。東洋医学では「丹田(たんでん)」とも呼ばれる、エネルギーの源とされる重要な場所です。

温めたり押したりすることで、冷えからくる不眠や、疲れが溜まって眠りが浅い状態を改善します。就寝前に、手のひらを重ねてツボの上に置き、時計回りに円を描くようにお腹全体を優しくマッサージする腹式呼吸マッサージもおすすめです。

膻中(だんちゅう)

左右の乳頭を結んだ線の中央、胸骨の上にあるツボです。感情の乱れやストレスが原因で胸が苦しい、またはイライラして寝付けない場合に特に有効です。気が集まるところとされ、押すことで心のつかえが取れ、呼吸が深まり、リラックス効果を高めます。仰向けに寝た状態で、手のひらの付け根でゆっくりと、息を吐きながら5秒ほど押すと良いでしょう。

寝ても疲れが取れないのは、深い睡眠が取れていないのが原因かもしれません。睡眠の質を高めるカ…

眠くなるツボに関する注意点

ツボ押しは手軽なセルフケアですが、根本的な睡眠障害の治療にはなりません。ツボ押しはあくまでも眠るためのサポート手段と考え、眠れない状態が続く場合は医療機関に相談しましょう。

ここでは、眠くなるツボに関する注意点を2つ紹介します。

ツボ押しに頼りすぎない

ツボ押しは、あくまでリラックスを促し、自然な眠気をサポートする手段です。主な治療法として過度に依存せず、規則正しい生活リズムや適切な運動、栄養バランスの取れた食事といった基本的な生活習慣の改善と並行して行いましょう。

妊娠中や特定の疾患を持つ方は、自己判断でのツボ押しは避けて専門家の指示に従いましょう。

長期的な不眠は医療機関へ

ツボ押しを試しても効果がない、または不眠が1ヶ月以上続く場合は、単なるストレスではなく、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、精神疾患など、医学的な原因が潜んでいる可能性があります。

このような長期的な不眠は、放置すると心身の健康に重大な影響を及ぼします。必ず心療内科や睡眠外来などの医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

まとめ

ツボはもともと東洋医学にある考え方ですが、西洋医学でも鍼灸療法としてリラックス効果などが認められています。体の様々な部分にあるツボですが、手や頭などには眠くなるツボが点在しています。

不眠や寝つきの悪さに悩んでいる方は、眠くなるツボを刺激してみましょう。また、なかなか不眠症が治らない方はツボ押しだけに頼らず、医療機関を受診するのがおすすめです。

[ 監修者 ]