首に効くツボは?正しい押し方と注意点についても解説

首のこりや疲れを感じたとき、ツボ押しは手軽に取り入れられるセルフケア方法です。この記事では、首に効く代表的なツボの位置や正しい押し方、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

目次

ツボとは?首こりや不調に効く?

ツボは、体のさまざまな不調を整えるといわれています。特に首周りのツボは、こりや頭痛、疲労感の軽減に役立つとされ、東洋医学と西洋医学の両面から注目されています。

西洋医学で考えるツボの役割

ツボは東洋医学の概念として知られていますが、西洋医学では神経を介した刺激ポイントとして理解されています。

皮膚や筋肉の知覚神経を通じてツボへの刺激が脊髄から脳へ伝わると、自律神経や内臓機能に影響を与えると考えられているのです。fMRI※の研究でも、ツボへの刺激により脳の特定部位の活動が変化することが報告されています。

こうした作用を通じて、首こりや疲労感の緩和が期待できるため、セルフケアとして取り入れる人も増えています。

※fMRIとは、MRI装置を使って無害に脳活動を調べる方法

東洋医学で考えるツボの役割

東洋医学では、ツボ(経穴)は気や血が流れる経路である経絡上の重要なポイントとされています。

首や肩のこりに対応するツボを刺激すると、気や血の流れが整い、全身のバランスを保つのに効果的です。各ツボは特定の臓腑(ぞうふ)や部位と結びついており、適切な刺激によりその部位の不調改善が期待できます。

鍼灸や指圧、マッサージなどのツボ療法は、現代医療の補完手段としても利用されているのです。身体症状の緩和だけでなく、ストレス軽減やリラクゼーション効果も期待できます。

東洋医学では「肺・胃腸・腎」が弱ると、むくみやたるみにつながると考えられています。ツボ押し…

首のツボを刺激するメリット

首のツボを刺激することで、こりや疲労を和らげるだけでなく、全身の巡りを整える効果も期待できます。以下でそれぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

セルフケアとして手軽にできる

首のツボを押すセルフケアは、特別な道具や広い場所を必要とせず、指一本から手軽に始められる点が魅力です。

デスクワークの合間や通勤・移動中のちょっとした時間でも実践でき、忙しい日常の中でも無理なく取り入れられます。整体やマッサージに行く時間がない場合でも、自分で首こりや疲れを和らげる有効な手段となるでしょう。

こうした手軽さから、継続しやすく、日常生活の中で首のこりを予防・改善する習慣として活用できます。

血行促進や筋肉の緩和が目指せる

首のツボを刺激することは、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する効果が期待できます。

後頭部の天柱(てんちゅう)や風池(ふうち)といったツボは、首こりや頭痛の緩和におすすめです。血流が改善されることで、酸素や栄養が筋肉に行き渡りやすくなり、こわばった首や肩の症状が和らぎます。

その結果、重だるさや疲労感の軽減につながり、心身のリラックスも促されます。日常的に取り入れることで、慢性的なこりや疲労の予防としても活用できる便利なセルフケア方法です。

他に関連する不調への効果も期待できる

首のツボへの刺激は、首こりだけでなくさまざまな不調への効果も期待できます。

例えば風池は首や肩のこりの緩和に加え、眼精疲労や不眠改善にも役立つツボです。また、玉枕(ぎょくちん)は、目の疲れや鼻づまり、不眠といった症状にも効果が期待できます。

このように、同じツボが複数の不調に作用することもあるため、全身のバランスを整えるケアとして活用できます。日常的に取り入れると効率良く健康維持ができるため、手軽でコストパフォーマンスの高いセルフケア方法といえるでしょう。

首のツボを刺激するデメリット・注意点

首のツボ押しは手軽なセルフケアですが、正しい方法で行わないと逆効果になります。適切に続けるために、押す際の注意点やデメリットを理解しておきましょう。

ツボ押しが禁忌となるケースもある

ツボ押しは手軽なセルフケアですが、すべての状況で安全というわけではありません。

発熱や体調不良時、飲酒後、食後すぐのツボ押しは、体に余計な負担をかける可能性があります。また、押す部位に傷や炎症、湿疹がある場合は症状を悪化させる恐れがあるため避けましょう。

妊娠中は特定のツボ押しが禁忌となる場合もあり、自己判断で行わず専門家に相談することが重要です。状況によっては、無理な刺激が体調をさらに悪化させるリスクもあるため、安全面を優先しましょう。

効果には個人差がある

首のツボ押しは、手軽で有効なセルフケアですが、その効果には個人差があります。

体質や体調、筋肉のこり具合によって感じ方が異なるため、誰もが同じ結果を得られるわけではありません。十分な効果を感じられない場合に、無理に強い力で押すと筋肉や神経を傷める危険があります。

安全に実践するためには、自分の体の反応を確認しながら行うことが大切です。必要に応じて、医師や鍼灸師などの専門家に相談し、正しい方法で取り入れることが推奨されます。

根本的な改善にはつながらない

ツボ押しは首こりや疲労感の緩和に有効ですが、あくまで一時的な対処であり、根本的な改善にはつながりません。

首への負担を減らすには、日常生活での姿勢や習慣の見直しが不可欠です。例えば、デスクワーク中は画面の高さを目線に合わせ、背筋を伸ばして、30分ごとに軽いストレッチを行いましょう。

さらに、週2~3回の軽い運動やヨガ、深呼吸や瞑想によるストレスケアを組み合わせることで改善が期待できます。

ストレス軽減などに効果的な「マインドフルネス」。取り入れたいけどどうすればいい? そこで、…

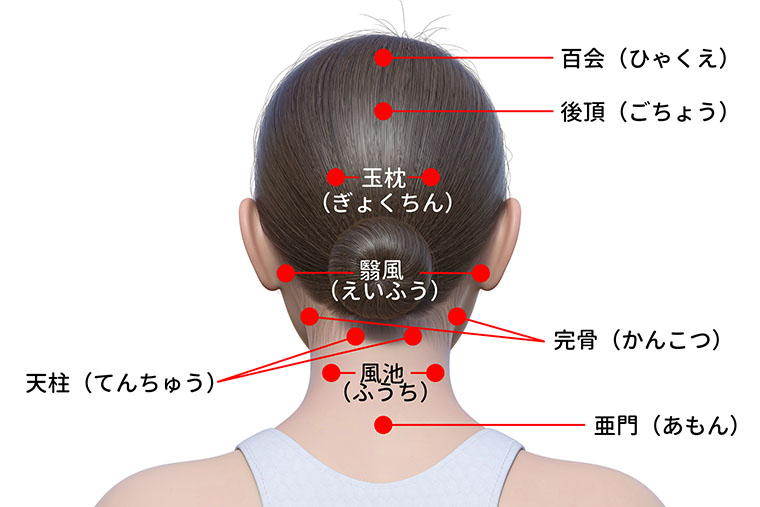

首こりに効くツボ10選

首こりに効く代表的なツボを厳選して10種類紹介します。それぞれの位置や押し方を知ることで、首や肩のこり、頭痛の緩和に役立つセルフケアが可能です。

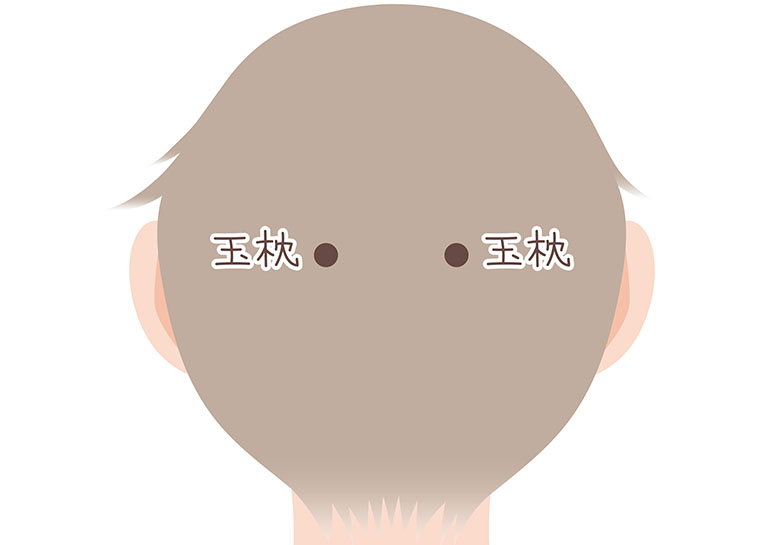

玉枕(ぎょくちん)

玉枕は、後頭部に位置する首こり改善におすすめなツボです。

後頭部の出っ張りの高さで、正中ラインから左右約3センチ外側にあります。骨の上にあるため押したり揉んだりしやすいのが特徴です。

このツボを刺激すると、首の筋肉がほぐれ、血流が改善されることでこりの緩和が期待できます。さらに、目の疲れや鼻づまり、不眠といった症状の改善にもつながるとされ、日常的なセルフケアに取り入れやすい点も魅力です。

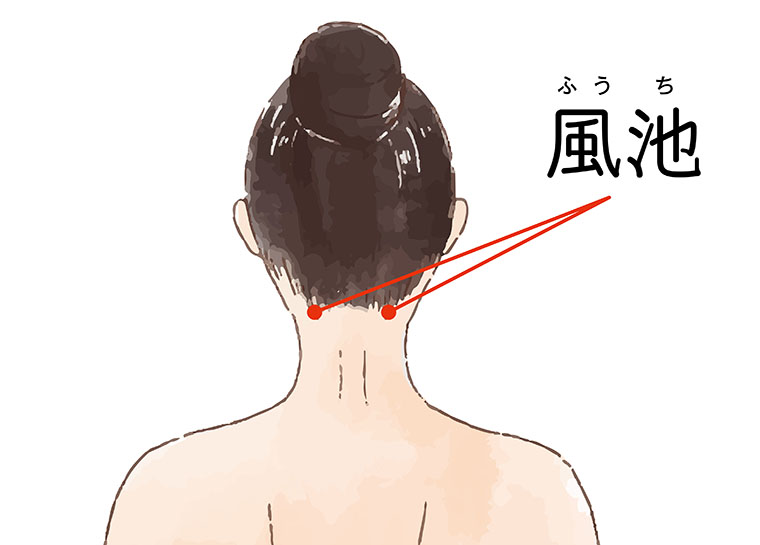

風池(ふうち)

風池は、首の後ろ、うなじの左右にある代表的なツボです。

耳の後ろの乳様突起から指一本分内側、うなじのくぼみに位置し、首を後ろに倒すと自然に指が入るため押しやすいのが特徴です。

刺激する際は、両手の親指で頭の付け根のくぼみを押し、脳天に向かって上向きにゆっくり圧をかけます。息を吐きながら3〜5秒かけて押し、同じくゆっくり離す動作を5〜10回繰り返しましょう。

このツボを押すことで、首こりや肩こりによる頭痛、眼精疲労、首のだるさが和らぎます。

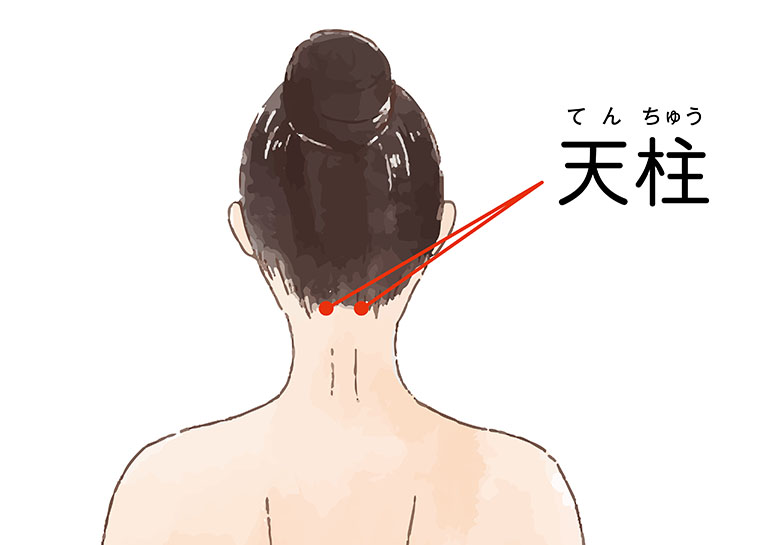

天柱(てんちゅう)

天柱は、うなじの中央から左右に指2本分外側、僧帽筋の外側のくぼみにあるツボです。

後頭部の生え際に沿って縦に走る太い筋肉の外側に位置し、押すと首や肩の筋肉に直接刺激が伝わります。

押し方は、両手の親指でやや上向きに押し上げるように刺激し、首の骨に向かってじんわり圧をかけるのがポイントです。力を入れすぎると痛みが出やすいため、気持ち良く感じる程度の力で行うことが重要です。

このツボを刺激することで、肩こりや疲れ目の緩和、自律神経の安定が期待できます。

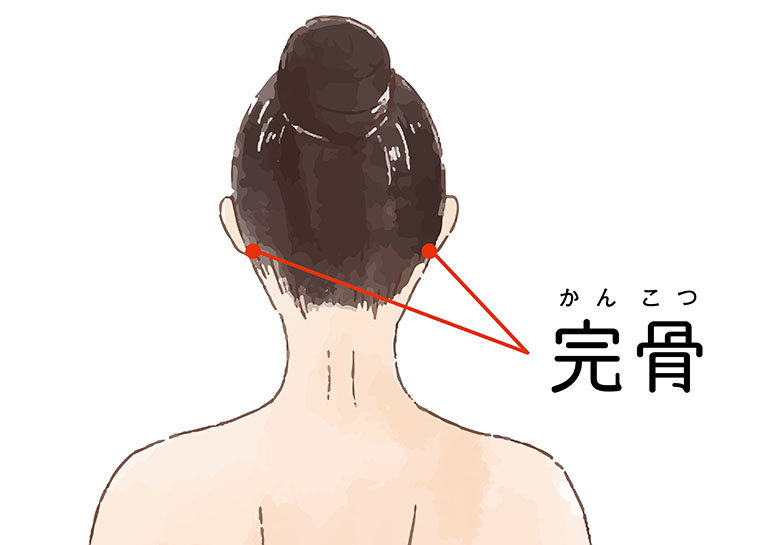

完骨(かんこつ)

完骨は、耳の後ろにある首こりや頭部の不調改善に適したツボです。名前は、ツボの位置に由来する昔の呼び名からきています。

位置は、耳の乳様突起の下端から約1cm下の内側で、耳たぶの後ろの丸い骨から少し後ろ下にあるくぼみが目安です。

押し方は、指の腹で片方ずつ5秒間押し、10回繰り返すのが基本で、息を吐きながら押し、吸いながら力を抜きましょう。

刺激することで血流が改善され、セロトニン分泌の安定による自律神経調整、頭痛や不眠、耳鳴りの緩和も期待できます。

天牖(てんゆう)

天牖は、首の横の左右にあるツボで、耳たぶの裏側にある乳様突起の後ろ斜め下、顎の角と同じ高さに位置しています。胸鎖乳突筋の緊張を和らげる働きがあり、首こりや偏頭痛の緩和に効果が期待できます。

押し方は、指先で円を描くように優しく刺激するのがポイントで、強く押しすぎず心地よさを感じる程度に行うのがよいでしょう。

日常のセルフケアとして取り入れると、首こりの改善や頭痛予防に役立ちます。デスクワークや長時間のスマホで疲れた首や肩のケアに適しています。

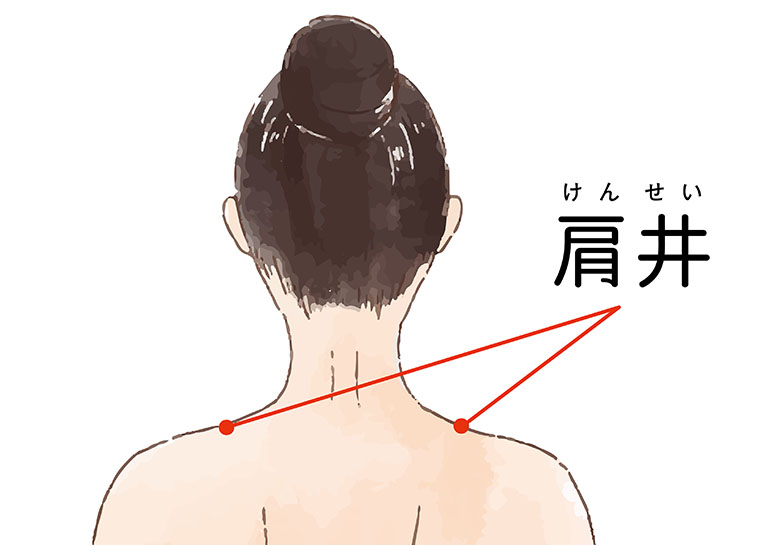

肩井(けんせい)

肩井は、肩のてっぺんに位置する首こり・肩こり改善に効果的なツボです。首の根元と肩先を結ぶ線の中央にあり、肩をすくめたときに最も高くなる部分が目安です。

押し方は反対側の手の中指で真下に向かって押すのが基本で、肩の筋肉が厚いためやや強めに押しても問題ありません。また、円を描くようにマッサージすると血流が促進され、より効果的です。

この刺激により、肩こりや首こりが緩和され、首の可動域もスムーズになります。

百会(ひゃくえ)

百会は、頭のてっぺんにある首こりやストレス緩和におすすめのツボです。

位置は、両耳を結ぶ線と鼻筋を上に延ばした線が交わる点で、頭の最も高い部分にあります。軽く押すとわずかなくぼみを感じられます。

押し方は、両手の中指を重ねて真下に向かってゆっくり押し、頭皮を動かすような感覚で優しく刺激するのがポイントです。強い圧をかける必要はなく、やさしい力で十分です。

このツボを刺激すると、自律神経の調整、頭の重さや精神的疲労の緩和、リラックス効果が期待できます。

天突(てんとつ)

天突は、首の前側に位置する首こり改善に適したツボです。左右の鎖骨の間にあるくぼみが目安で、押す際は親指で擦るようにソフトに刺激するのがポイントです。

このツボを優しく押すことで、首の筋肉の緊張を和らげ、血流を促進しやすくなります。また、喉の違和感やつまり感の改善にもつながるとされ、首こりだけでなく上半身のリラックスにも有効です。

自宅でも簡単に取り入れられるため、日常的なセルフケアとしておすすめのツボです。

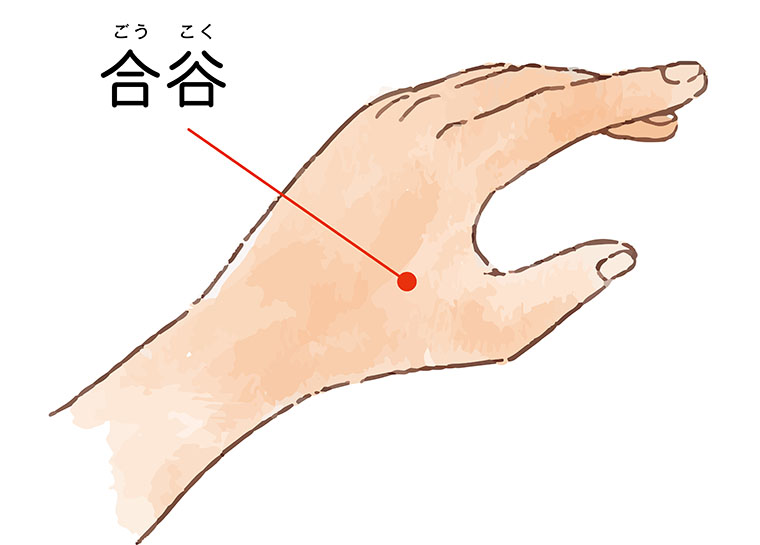

合谷(ごうこく)

合谷は、手の甲にある首こりや全身の緊張緩和に役立つツボです。

位置は、親指と人差し指の骨が交差する部分からやや人差し指寄りのくぼみです。親指と人差し指を閉じたときの膨らみの一番高い部分が目安となります。

押し方は、反対の手の親指で人差し指の骨に沿って斜め方向に圧をかけ、痛気持ちよいと感じる強さで3〜5秒間保持します。左右順番に刺激すると、首こりだけでなく全身の痛みや緊張が和らぐでしょう。

手の甲にあるため、デスクワーク中や移動中など、いつでも手軽にセルフケアできる点も魅力です。

落枕(らくちん)

落枕は、外労宮(がいろうきゅう)とも呼ばれる首こり改善におすすめなツボです。位置は、手の甲の人差し指と中指の付け根、つまり中手指節関節の間にあります。

押し方は、反対の手の親指で適度な圧をかけて刺激するのが基本です。このツボを押すと、首の筋肉の緊張がほぐれ、寝違えや首こりの症状を和らげる効果が期待できます。

また、手の甲に位置するため、自宅やオフィスなどでも手軽にセルフケアとして取り入れやすい点が魅力です。

肩こりや肩が重いという悩みに役立つのがツボ押しです。この記事では、肩こりに効く代表的なツボ…

首のツボを押すときのコツ

首のツボ押しは、正しい方法とタイミングで行うと効果が高まります。ここでは、首こりをほぐすためのコツを解説します。

リラックスした状態で行う

ツボ押しは、リラックスした状態で行うことがポイントです。

深呼吸を意識しながら行うと、副交感神経が優位になり心身の緊張が緩みやすくなります。特に、息を吐きながらツボを押すと、首や肩の筋肉がより効率的にほぐれ、血流やリンパの流れも促進されるでしょう。

また、リラックスした姿勢で行うのもおすすめです。座った状態でも横になった状態でも、自分が落ち着ける環境で行うことが重要です。焦らず丁寧に、呼吸と押す力のバランスを意識しましょう。

筋肉が温まっている状態で行う

ツボ押しは、筋肉が温まった状態で行うとより効果的です。入浴後や体を軽く温めた後に行うことで、血流が促進され、首や肩の筋肉が柔らかくなり、緊張が緩みやすくなります。

また、ツボ周辺をホットタオルなどで温めてから押すと、指先の刺激が筋肉や神経に伝わりやすくなります。その結果、こりの解消や血行促進の効果が高まるでしょう。

寒い環境や筋肉が冷えている状態では、十分な刺激が伝わりにくいため、まず体を温めることを意識することが大切です。

無理に押さない

ツボ押しは、無理に強く押さないことが重要です。痛みを感じるほどの圧力は、筋肉や組織を傷つけるおそれがあるため避けてください。

快適な圧でゆっくり押すと、筋肉の緊張をほぐしつつ血流を促せます。もし、押していて強い痛みや違和感を感じた場合は、すぐに中止することが安全です。

優しい力で繰り返し刺激するほうが、長期的に見ても首こりの緩和やリラックス効果を得やすくなります。セルフケアは安全性を最優先に、無理のない範囲で行うことが基本です。

まとめ

この記事では、首こりや疲れに効果的なツボの位置や正しい押し方、注意点を詳しく解説しました。

首のツボは、こりや頭痛、疲労感の緩和だけでなく、血行促進や全身の巡り改善にも役立ちます。しかし、押し方や体調によっては逆効果になる場合もあるため、無理せずリラックスした状態で行うことが重要です。

紹介した10種類のツボを知り、適切な方法でセルフケアを取り入れて、首の不調改善に役立てましょう。

[ 監修者 ]