猛暑を乗り切るために始めたい「夏の体力づくり」7カ条|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は、「夏の体力づくり」がテーマ。バテることなく猛暑を乗り切るための東洋医学のセルフケアを紹介します。

目次

「暑さの邪気」で体力が消耗しやすい夏

梅雨入りと同時に気温と湿度が上がり、秋口まで厳しい暑さが残る日本の夏。過酷な夏を乗り切るには、体力の維持が欠かせません。

東洋医学で夏は、「蕃秀(ばんしゅう)」の季節といわれています。「蕃(ばん)」は草が生い茂る、「秀(しゅう)」は成長するという意味で、他の季節と比べて「生物がもっとも元気に成長する時期」と伝わっています。

人間もエネルギーにあふれ活動的になる一方で、暑さによる邪気(じゃき)の「暑邪(しょじゃ)」が体に悪さをする時期でもあります。

暑邪は、炎のように上へ燃え上がる性質を持ち、体に侵入すると、のどの渇きや高熱、ほてりなどがあらわれ、熱中症のような症状を引き起こします。また、大量に汗をかかせて、「気(エネルギー)」や「血」を激しく消耗させます。

うるおい不足、気血の消耗により、ぐったりして元気がない、だるくて動けないなど、夏特有の体調不良に陥りやすくなります。

暑邪は、湿度による邪気の「湿邪(しつじゃ)」とも関係。そのため暑邪の影響を受けると、湿邪の特徴である食欲不振や下痢など、胃腸の症状もあらわれやすくなります。

暑邪は「心(しん)」にも負担をかけ心の不調や睡眠トラブルに

東洋医学の考え方で、心(しん)、肝(かん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の五臓のうち、夏は「心(しん)」と関係が深い季節です。

夏は、大量の発汗で、血と水が不足。それだけでなく、血を全身に巡らせる力を持つ気も足りなくなり、血がドロドロと停滞します。心に負担をかけ、不整脈や動悸、息切れなどが起こりやすくなるのです。

心は、全身に血を運ぶ役割以外に、精神や意識、思考などを司る役割もあります。暑邪による影響で心に負担がかかると、考えがまとまらない、ボーッとする、イライラ・モヤモヤするといった心の不調、寝つきが悪い、寝苦しいなどの睡眠のトラブルが起こってきます。

暑さに負けない養生とは? 「夏の体力づくり」7カ条

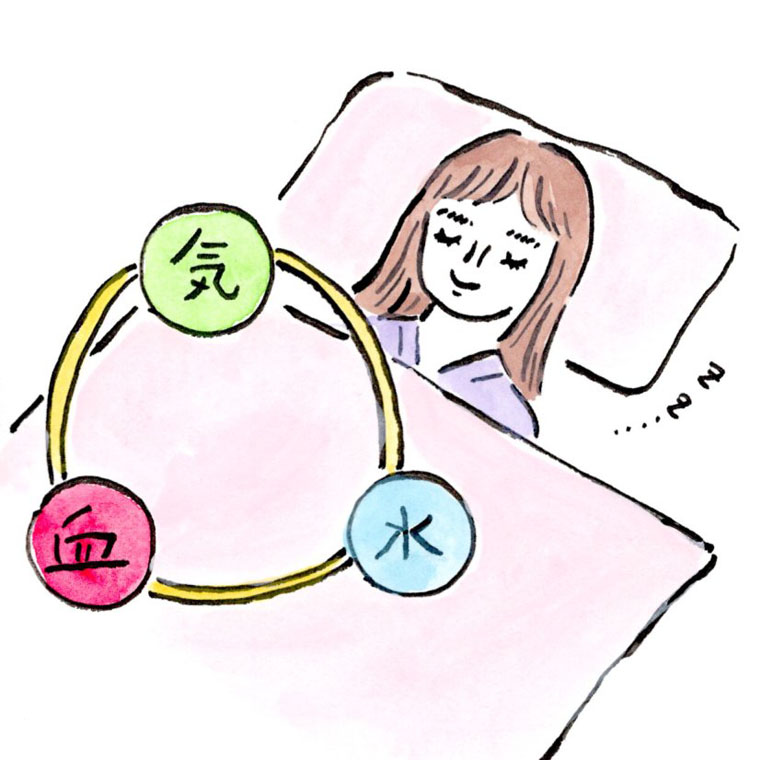

他の季節と比べ、暑さがピークを迎える夏は、暑邪や湿邪、発汗などにより、人間の生命活動を支える重要な3要素、「気・血・水」のいずれも消耗しやすい季節です。

普段から忙しくて休めていない人は、気・血・水がすでに不足気味…。暑がりで体がほてりやすい人も、熱を逃がすのが苦手です。

寝るだけ、ちょっと動いただけでも消耗してしまう夏は、体力キープが最大のカギ。本格的な猛暑がやってくる前に、紹介する7つの養生を取り入れて心と体を万全に整えましょう!

【夏の体力づくり1】寝不足はNG! 良質な睡眠で気・血・水を補う

夏は他の季節と比べて、気・血・水を激しく消耗するとお伝えしました。活動で失われた気・血・水を一度に補い、体力を回復させるもっとも効果の高い方法は睡眠です。

夏の寝不足は、気・血・水不足でバテる、胃腸が弱る、栄養が摂れずにさらにバテる…という悪循環に陥り、体調不良が長引きやすくなります。

夏こそ、睡眠第一。適度にクーラーを使い、ぐっすり眠れる環境を用意。夫婦・パートナーと冷房の適温が異なるときは、夏だけ寝室を分けるのも手です。疲労を蓄積させないよう、良質な睡眠を確保しましょう。

【夏の体力づくり2】軽い運動・入浴で適度に汗をかいて熱を逃がす

大量に汗をかくことで気・血・水不足になるとお伝えしましたが、汗をまったくかかないのも良くありません。汗は体にこもった熱を逃がします。

熱中症の危険性がない涼しい時間帯に外に出て、ウォーキングをする、自宅でYouTubeを見ながらエクササイズをするなど、1日1回、じんわり汗をかく運動を習慣にしてみましょう。

運動が苦手なら、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かって汗をかき、体にこもった余分な熱を逃がす工夫を。

【夏の体力づくり3】1日1回は日光に当たり陽気をチャージ

夏は直射日光が強くて外には出られない…という日もありますが、1日10分程度でもいいので、外に出て日光に当たるのがおすすめです。

東洋医学では自然界に存在するすべてのものに「陰(いん)」と「陽(よう)」の関係があるとされています。冬は陰、夏は陽の気が高まる季節。日の光を浴びることで、陽の気をたくわえることができ、夏を元気に過ごせます。

また、「冬の病気は夏に治す」「夏の病気は冬に治す」という考え方があります。冬になると冷えがつらい人、冷えが原因の不調がある人は、夏の陽気チャージが大切。ただし、外出時の熱中症には気を付けましょう。

【夏の体力づくり4】おしゃべり、買い物、カラオケなどで気持ちを外へ発散

夏になると、せかせかしてしまう、落ち着かない、イライラするなど、気持ちに焦りがあらわれやすくなりませんか? これは陽の気が高まることで起こるもの。熱は物事を加速させる性質があります。

こうした夏ならではの焦燥感を抑えるには、運動で体を動かす、おしゃべりする、カラオケ、ショッピングなど、ストレスを発散する時間を持ちましょう。

暑すぎると、頭がボーッとして誰でもイライラしやすくなります。家族や職場で腹が立つことがあっても「夏の陽気のせい」と思ってやり過ごすと、気持ちがラクになりますよ。

【夏の体力づくり5】冷たい食べ物・飲み物を取りすぎず胃腸を労わる

冷房のきいた部屋で過ごすときに気を付けたいのが飲食です。氷たっぷりのアイスコーヒーや麦茶、冷えたビール、そうめんなど、冷たい飲み物・食べ物のとりすぎに注意を。

冷たいものは、体の中に入ると悪さをすると考えられ、胃腸の冷えは下痢や食欲低下などの夏の不調に直結します。胃腸は、気や血をつくる働きがあり、夏は特に労わって過ごしたいもの。

冷たいものをとる回数を減らす、温かいものをセットでとるなど、胃腸を冷やしすぎない食生活を心がけてください。

【夏の体力づくり6】苦味食材でクールダウン、夏野菜でうるおいを補う

夏の食養生でおすすめなのが、ゴーヤや緑茶などの苦味食材。これらは体の熱を逃がしてクールダウンさせる働きがあります。

きゅうり、トマト、なす、ゴーヤなどの夏野菜は、水分が多く、不足したうるおいを補うのに最適。トウモロコシは、胃腸の働きを助け、「湿(たまった湿気)」を逃がす働きがあります。

シソ、みょうが、ショウガ、ネギなどの薬味も胃腸の冷えをとってくれるので、料理にたっぷり使いましょう。

【夏の体力づくり7】ツボ押しを習慣にして夏を元気に過ごす

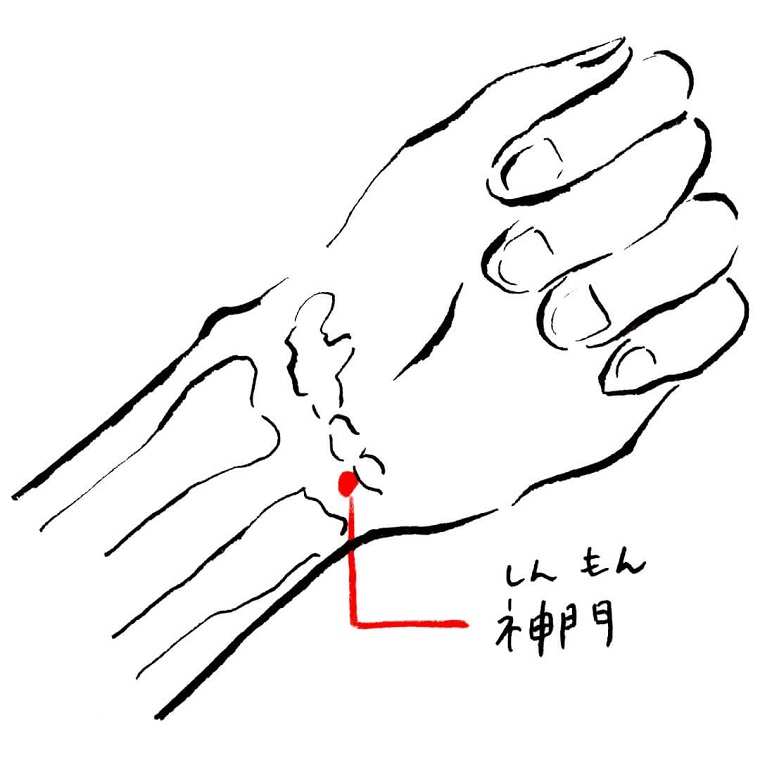

暑さで寝苦しい夜、気持ちが焦って落ち着かないときに試して欲しいのがツボ押しです。手首にある「神門(しんもん)」は、イライラや不安を抑え、メンタルの安定に効果的です。

神門(しんもん):手首の内側で、曲げたときにできるシワの線上にあるツボ。小指側にあるスジの親指寄りの位置。

押し方:親指を神門にあて、残りの指で手首をつかみ、イタ気持ちいいと感じる強さで押します。両手にあるので、左右どちらも押します。

今月の養生ポイント:活動的になる夏こそ、「休むこと」を忘れない

全国的に早くも猛暑日が増えてきました。ご家族がいる方は、お子さんやお年寄りの体調も気がかりだと思いますが、まずは家族の健康管理のカギを握っている女性のみなさんが、体調を崩さないことを願っています。

これからの時期、胃腸が弱って食欲が低下したのち、気血が不足して夜眠りづらくなる方も増えてきます。真夏に温かいものを食べるのが苦痛ならば、アイス+ホットドリンクにする、そうめん+体を温める薬味を入れるなど、冷たいものと温かいもので胃腸の冷えを相殺する工夫を。

仕事や家事に毎日追われていると、「もう少しだけがんばろう」と、睡眠時間を削って無理をしがちです。それが夏の終わりにガクッと体調を崩す原因になるかもしれません。夏は、気力や活力が充実し、寒い時期よりも自然と活動的になりますが、その分「休むこと」も忘れずに。紹介した養生で体力を維持して、暑さに負けずに元気に過ごしましょう。

取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ