“風呂キャンセル”を脱却!5月のメンタル不調や疲れには風呂がいい

巷で流行っている“風呂キャンセル”は、「からだにいいこと」では看過できないテーマ。その背景にある心身の不調や「入浴するだけ」の健康法について医師と臨床心理士に話を聞きました。きっと今日は風呂に入りたくなりますよ!

目次

この時期、体調不良が起こりやすく、風呂キャンセルしがちに

風呂キャンセルとは、何らかの理由でお風呂に入らないことを指す言葉で、“風呂キャン”とも言います。風呂に入ろうと思っていたのに、めんどくさい…。自分のだらしなさに嫌気が差し、罪悪感がありつつも疲れや忙しさなどを理由に風呂キャンをしてしまう女性が増えているよう。

「新生活で環境が変わり、仕事で気を使ったり家事をがんばったりと、なんとか乗り切っていたのが5月に入ると心も体も悲鳴をあげ、さまざまな体調不良が起こります。それにより風呂に入る手順や時間がかかることから風呂を避けてしまう傾向が強まります」と臨床心理士の中島美鈴さん。

「お湯をはる、服を脱ぐ、髪や身体を洗う」など、風呂でスッキリするためには先にエネルギーを使わなければなりません。そのため、心身にエネルギーが残っていない状態での風呂はハードルが高いと言います。

医師の早坂信哉さんによると「社会的な環境の変化だけでなく、気候の変化も自律神経を強く刺激し続けるために疲労が蓄積しやすくなります」とのこと。

「実は、このようなお風呂事情は、心や体の健康と密接な関係があります。体がだるく、やる気が起きず風呂に入れない日が1週間に何日も続く場合は要注意。日常でできていたことができなくなっている状態は、うつ病発症のサインと捉えるので見逃さずに働き方や生活リズムを見直しが必要な場合もあります」

風呂キャンセルのメリット・デメリットを解説

【メリット】自分で決めることができ、ストレスが減る

「今日は風呂に入らず、明日の朝に入ればいい」などと決断することは、誰にも強制されず時間のコントロール感を持てることでストレスを軽減できます。普段は好き勝手に振る舞うことはできないけど、風呂のタイミングくらいは自分で決められる、好きなことに風呂の時間を使えるというのも風呂キャンセルのメリットとも言えるでしょう。(中島さん)

【デメリット】風呂に入る人と比べて病気のリスクが高まるかも

風呂に入ることは、自律神経を交感神経優位の活動モードから、副交感神経優位のリラックスモードに切り替える役割があります。風呂に入らないことで、交感神経が刺激されっぱなしだと、疲れが取れない、睡眠の質を低下させるという悪循環が起こります。長期的には、風呂に入らない人は将来の介護リスクや認知症の発症率も上がる可能性があるとされています。

特に、代謝が下がって血行が滞りやすい40~50代にとって、毎日風呂に入ることのメリットは多く、元気で長生きする近道なのです。(早坂さん)

入浴で認知症を予防!?想像以上の健康効果が得られる

睡眠の質が高まり、効率よく疲労回復

風呂の健康効果には即効性が期待できます。湯船に浸かると温熱効果によって体が温まり血管が広がるので血行が改善。すると、全身に血液が行き渡って体内の疲労物質を排出しやすくなり、疲労回復やコリの改善が期待できます。

また、休息を促す副交感神経が優位な状態になることで緊張や興奮が和らぎ、リラックス効果を得られます。副交感神経のスイッチが入ることで寝つきも良くなり、睡眠の質も高まることで、脳疲労とストレスの改善・予防にも有効です。シャワーはあくまで体をキレイにするだけで、入浴のような健康効果は低いとのこと。

疾病リスク低減効果で将来の健康維持に貢献

「意外と知られていませんが、生活習慣としての入浴は体を温めるだけでなく、要介護リスクが減ったり、うつの発症が抑えられたりなど、長期的にも健康に有益な効果をもたらすことが分かっています。他にも、心筋梗塞や脳卒中などのリスク低減したという報告も。風呂に入れば入るほど、病気のリスクは下がります」(早坂さん)

日常的な浴槽入浴(湯船につかる入浴)が健康に与える影響を調査したさまざまな研究の中で、長期的な病気の予防効果、健康寿命に深く関わる3つの報告をピックアップしてご紹介します。

1.介護予防

全国の高齢者約1万4千人を対象に、3年間追跡調査を行い、浴槽につかって入浴する頻度とその後の新規要介護認定との関係を調べたところ、週に7回以上入浴する高齢者では週0~2回と比較して29%、要介護認定のリスクが減少。

※出典:J Epidemiol 2019;29(12):451-456

2.認知症のリスク低減

要介護認定を受けていない65歳以上の地域在住高齢者における入浴頻度と、認知症発症との関連性を検証。入浴頻度は、低頻度群(週0~6回)と高頻度群(週7回以上)の2群に分け、9年間の追跡調査した結果、高頻度入浴群は認知症発症リスクが低く、将来認知症になるリスクが26%減少。

※出典:日本温泉気候物理医学会雑誌J-STAGE 早期公開(2025 年3 月4 日)

3.うつ病予防

高齢者約3,200人の6年間の追跡調査によると、入浴によるうつ発症の長期的予防効果が明らかに。週7回以上の浴槽入浴していると回答した人は、うつ病発症リスクが24%低かった。入浴を頻繁に行う高齢者では新規発症のうつ病はまれで、うつ発症を予防できる可能性があることが分かった。

※出典:J. Balneol. Climatol. Phys. Med. Vol. 87, No. 2, 49‒55 (2024)

風呂キャンセルを防ぐ!理由別対策法

健康への関心が高い「からだにいいこと」アンバサダー227名に、お風呂事情・風呂キャンセルにまつわるアンケートを実施。年代や生活環境もさまざまですが、約2割の人が時々お風呂に入らず寝ることがあると回答しました。認知行動療法的アプローチで、疲れや体調不良、めんどくさいなど理由別の対策法をご紹介。

Q.風呂キャンセルをしてしまうのはどんなとき?

「体調が著しく悪いとき」(K・Cさん/40代女性)

「化粧を落とすのがめんどうに感じるとき」(岩田安季子さん/50代女性)

「工程が面倒というよりも、気分が沈み何もやりたくなくなってしまいそのまま寝てしまう」(T・Nさん/50代女性)

「風呂だけでなく、何もかもめんどうすぎるくらい疲労を感じているとき」(S・Mさん/50代女性)

「夏場はシャワーで済ませることが多い」(S・Iさん/40代女性)

【理由1】仕事が忙しくて入る時間がない

【対策1】罪悪感は不要、3日以上続いたら見直そう

仕事と風呂を比べてみて、仕事をした方がハッピーになると判断したのであれば、罪悪感を持たなくてよいと考えましょう。自己決断で仕事を終わらせた方が満足度が高く、時間のコントロールもできているのでOKですが、3日連続で続く場合はタスクを入れすぎなので見直しを。健康に投資することは仕事にもつながるので、長く仕事を続けるためにも湯船に入り、疲れを取り除くことは大切です。

【理由2】家族を優先して自分の入浴時間がなくなる

【対策2】“風呂メニュー”を持っておく

例えば、子供の送り迎えがあるなど、家族を優先したいけれど風呂は入りたい…。でも1時間は取れないという場合は、5分の隙間時間で入る「時短風呂メニュー」で対応。浴槽に浸かりながらシャンプーをする、今日はストレッチはやらないなど、「風呂に入ると時間がかかる」という固定概念にとらわれず、風呂メニューをいくつか持っておきましょう。

5分でも10分でも入れたら自己肯定感がアップ。風呂上がりは心に余裕ができるのでイライラしなくなります。

【理由3】めんどうさくという気持ちが勝つ

【対策3】“めんどくさいポイント”対策

次のように、Step1からStep4まで風呂に入る過程を細分化してみると、最も嫌なポイントが見えてくるので対策を講じることができます。風呂に入らない自分を責めるより、負担を軽くすれば風呂へのハードルが下がり、入りやすくなります。

Step1…とりかかり

お湯を沸かすために腰を上げて風呂場に行くのがだるい、今やっているスマホを中断したくない。

▶︎対策

足湯と洗顔だけにする、メイク落としシートを使うなどで対処。帰宅前に銭湯へ行くのもおすすめです。

Step2…入る前

服を脱ぐのがめんどう、顔が衣服にすれるのがイヤ。

▶︎対策

脱ぎやすい服を着る、着衣のまま入ることを想像してみると、先に脱ぐ方がマシと思えます。トイレに行ったついでに脱いでしまうのも手。

Step3…入浴中

風呂に浸かるのが退屈、のぼせるなど。

▶︎対策

湯船に浸かるけど洗髪しない(時短)、38℃くらいの低温で入浴。また、スマホを持って風呂に入るなど好きなものと抱き合わせにすると、めんどうくささがかき消されます。

Step4…風呂上がり

髪を乾かす、服を着るのがめんどう。タオルの感触がイヤなど。

▶︎対策

スタンド式のドライヤーを導入し、スマホしながらドライヤー時間を快適に。下着は諦めていっそ裸ですぐ布団へ入る、ふわふわの気持ちいいタオルにこだわる、風呂上がりにご褒美を用意するのも◎。

【理由4】心身が疲れて一歩も動きたくない、早く寝たい

【対策4】睡眠を優先して良い

風呂キャンセルを防ぎようのないパターンです。一歩も動けないほど疲れているのであれば、無理をせず睡眠をチャージしてからゆっくり風呂に入りましょう。

歯磨きだけはしておいた方が良いので、帰宅後、ソファーに倒れ込む人なら、ソファーの近くに歯ブラシを置いておいて。歯磨きをしながら洗面所に行くと、意外と元気がでて、洗顔やシャワーを浴びることぐらいはできるかもしれません。

風呂と疲れについて「からだにいいことアンバサダー」に調査した結果、約9割が「風呂に入った方…

心を“今”に集中させる「マインドフルネス」。それをお風呂で行うのが、「マインド風呂(フロ)…

仕事後のルーティンを整えて、風呂のハードルを下げる

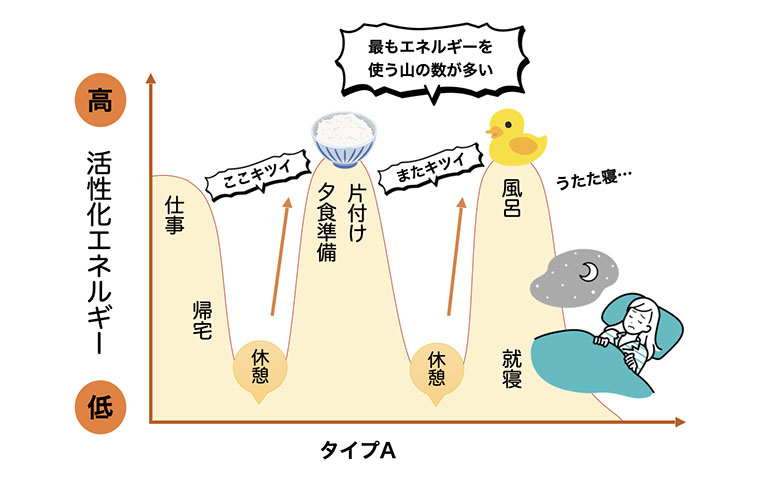

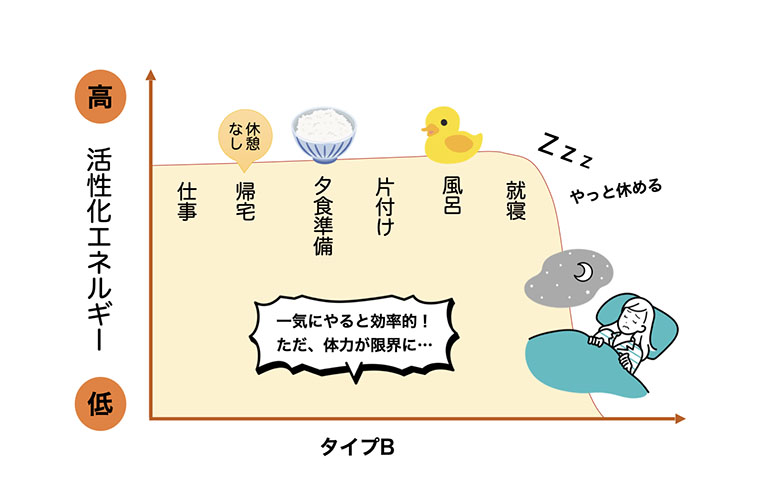

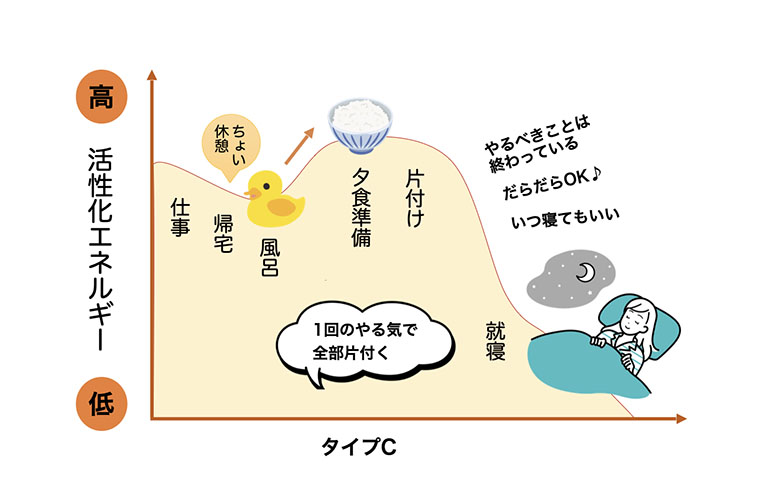

心理学では、「よしやるぞ!」と重い腰を上げて頑張るときのエネルギーを「活性化エネルギー」とよんでいます。何かをやり始める最初に、最もエネルギーを要するので、活性化エネルギーを出す回数は少ないほうが、心身への負担が減ってラクです。仕事後、帰宅してから夕食準備や片付け、風呂、就寝をこなす順番を次のように3つのタイプに分類してみます。

一番無理なく風呂キャンセルを回避できるルーティンを試してみて!

【タイプA】 風呂キャンセルが起こりやすい

帰宅→休憩→夕食準備→片付け→休憩→風呂の場合は、夕食準備の前と風呂の前にくつろいでいるので活性化エネルギーが落ち、2回も「よいこらしょ」と頑張る必要があります。風呂キャンセルにならないように工夫が必要。“ながら寝落ち”のクセがついてしまうことも。

【タイプB】 効率的だけど体力的にしんどい

いっそくつろがないで乗り切るタイプ。帰宅後、少しも休まずに夕食準備→片付け→風呂へとこなすのは、一見、高効率に見えますが、活性化エネルギーが高い状態が続くので体力が持たず、睡眠の質もイマイチに。ルーティンにするならもう少し続けやすい方法が望ましい。

【タイプC】 帰宅直後の風呂でパワーチャージ

帰宅後すぐにお風呂に入れば、少し休憩をしただけなので、活性化エネルギーをたくさん使わずに夕飯の準備などやるべきことを終わらせることができます。活性化エネルギーの山も1回で済みます。夜に余裕が生まれ、風呂キャンセルの予防策としても有効です。

風呂習慣でストレスに強く、疲れにくい体に!

せっかく風呂に入るのなら、この時期の疲れをとるために効果的な、医師がすすめる最強の入浴法をご紹介します。

温泉のかけ流しの音のような自然の音を聞くと、副交感神経が刺激されてさらにリラックスが高まる。

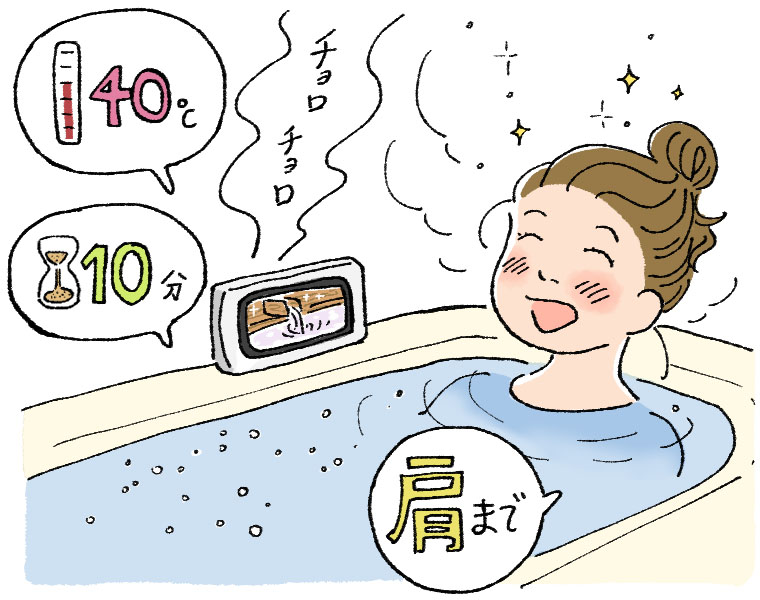

お湯の温度は40℃

お湯の温度は、40℃がベスト。副交換神経にスイッチが入り、緊張がほぐれ体が休息モードに切り替わります。42℃以上の熱い湯では交感神経が刺激されるのでお湯の温度は40℃までに。40℃が熱過ぎる場合は、38℃に設定し、炭酸入りの入浴剤を入れるとぬるいお湯でも血流を改善させてくれる効果があります。

忙しいと、シャワーだけで済ませていませんか? 感染症リスクが高まる冬は、免疫対策のために全…

全身浴の長さは10分間

10分間、肩までしっかり浸かることで体温があがり、血流が良くなります。のぼせないように長くても15分までにします。全身浴が息苦しいという方は半身浴で20分程度にしましょう。

湯船から出たり入ったりを繰り返す

湯船に浸かって汗をかいたら温熱効果を得られたサインなので、1度湯船から出て、またもう一回入るというのを10分間繰り返します。

真面目な人だとお風呂に入る前後にいろいろしなきゃ、と思うかもしれませんが、基本は「湯船にさえは入ればOK」と気楽に思って。風呂場にスマホを持ち込んでもよし、体を丁寧に洗わなくてもよし(お湯に浸かるだけでも汚れは落ちます)。

入浴は、運動やバランスのいい食生活と同じくらいの健康習慣。毎日、積極的に風呂に入って病気しらずの体に!

イラスト/のがみもゆこ

毛細血管が弱った時に、その影響が一番現れるのが肌。そんな時は、血流の悪さから全身も疲れやす…

[ 監修者 ]