いぼ痔・切れ痔・痔ろう…つらい「痔」を予防する7つの習慣|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」の田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は、お尻のトラブルがテーマ。中でも、ひそかに悩んでいる女性が多い「痔」の原因やセルフケアを取り上げます。

目次

巡りの悪さ、腸内の乾燥…原因別「痔」の3タイプを解説

がんこな便秘や出産の経験などで、痔になってしまった…という女性は意外と多いもの。人に話しづらく、病院にもなかなか行きづらい肛門のトラブル。「そんなにひどくないから」といって、放置している人も実は多いのではないでしょうか。

痔には種類があり、いぼ状の腫れができるのが「いぼ痔」、肛門周辺の皮膚が切れてしまうのが「切れ痔」、直腸と皮膚の間に膿がたまってトンネルができるのが「痔ろう」です。

東洋医学では、原因別に3つのタイプにわけられます。主な原因や、なりやすい痔の種類を解説していきます。

巡りの悪さでいぼ痔に!「気滞血瘀(きたいけつお)タイプ」

一つ目は、長時間の座りっぱなしやデスクワーク、運動不足、ストレスなどが原因で起こる「気滞血瘀タイプ」。本来スムーズに全身を巡るはずの気(エネルギー)や血(血液など)が滞り、肛門周辺の巡りが悪化。

お尻の周りは毛細血管が多いので、うっ血しやすく、気血の滞りでいぼ痔になりやすくなります。

血の不足で切れ痔に!「血虚(けっきょ)タイプ」

二つ目は、東洋医学で血の不足をあらわす「血虚タイプ」。血が不足すると全身のうるおいが減り、肛門周辺が乾燥しやすくなります。腸燥(ちょうそう)といって腸内も乾きやすく、排便時に肛門の粘膜が切れやすくなります。

便秘体質の人、コロコロ便が出る人などはこのタイプで、切れ痔が多いのが特徴。産後や授乳中にも血が不足するため、切れ痔が起こりやすくなります。

食生活の悪さで痔ろうに!「熱毒(ねつどく)タイプ」

三つ目は、食生活の悪さが原因の「熱毒タイプ」。食べ過ぎ・飲み過ぎ、甘い物や味の濃いものがやめられないなど、暴飲暴食が習慣化すると、余分な水分や汚れとなる「痰湿(たんしつ)」がたまり、湿気と熱があわさった「湿熱(しつねつ)」が発生。

その湿熱が体の中で煮詰まると、炎症を引き起こす「熱毒」となり、化膿を発生させて痔ろうを引き起こします。

あなたはどのタイプでしたか? 例えば、気滞血瘀タイプならいぼ痔だけでなく、切れ痔や痔ろうになる人もいます。なりやすい痔の種類や原因は人によってさまざま。また、「気滞血瘀タイプ」と「血虚タイプ」の両方に当てはまるなど、混合しているタイプもいます。痔で悩んでいるなら、まずは思い当たる原因を考えてみましょう。

いぼ痔・切れ痔・痔ろうの改善を目指す!「痔」を防ぐ7つの習慣

タイプの解説でも紹介したように、痔の原因の多くは、ふだんの生活の中にあります。痔の改善・予防方法は、どのタイプも同じ。運動習慣や食事、やらないほうがいいことなど、7つのセルフケアを紹介します。

お尻の健康のために、どれか一つでもいいので、今日から始めてみましょう。

【1】排便後にトイレに座り続けるのはNG

トイレで排便をする際、便が出きっているのに、そのまま便座に座ってゆっくりしていませんか。個室という安心感から、排便時にスマホを見たり音楽を聴いたりしている人も多いようです。

実は、それがお尻の負担になっています。便座に座っている時間が長い程、肛門はうっ血しやすくなり、痔の原因に。排便が終わったら長居せずにすぐにトイレから出ることを意識しましょう。そのためにも、スルッと出る腸内環境をキープすることが大事。

【2】便意をなるべく我慢せず、スッキリ出す

便が出るかも…と思っても、移動中や仕事中だと我慢してしまう人も。便意を我慢すると、腸の中で便が長時間とどまることになり、大腸で水分が吸収されて便がかたくなり、便秘の原因になります。

また、我慢を繰り返すと、便意自体を感じにくくなり、お通じのサインが来なくなる可能性があります。

慢性的な便秘は、痔につながります。どうしてもトイレに行けない状況ならば仕方がないですが、できるだけ便意が来たらすぐにトイレに行くように心がけましょう。

【3】長時間の座りっぱなしをやめてお尻を解放

気滞血瘀タイプでも紹介したように、座りっぱなしは痔の大きな要因です。特に、デスクワークの人は、座っている間ずっとお尻が圧迫され、肛門周辺の血流が悪くなっています。

長時間の座りっぱなしをやめて、最低でも1時間に1回は立って、オフィスや家の中を動き、お尻を解放してください。なるべく同じ姿勢が続かないように、注意しましょう。

【4】規則正しい生活で排便リズムを整える

朝決まった時間に起きて、夜も同じ時間に寝る。これだけで排便のリズムが整い、毎日のお通じが改善します。便秘や下痢体質が良くなると、自然と痔も快方に向かうでしょう。

スムーズな排便のためにおすすめなのが、朝の白湯飲み。睡眠中に乾いた体をうるおして、腸を刺激する効果もあります。毎朝スッキリ出るようになると、心も安定してさらにスムーズな排便につながります。

朝1杯飲んで内臓を温める。おいしい「白湯」の作り方と飲み方|田中友也さん 季節の養生法

【5】刺激物を減らして食物繊維豊富な食生活を

辛い物などの刺激物は、たまに食べる分には問題ありませんが、習慣的に食べると痔の症状を悪化させる可能性があります。刺激物は控えめにして、暴飲暴食が続いているときは、やさしい味付けのあっさりした食事で調整し、お尻の負担を減らしましょう。

便秘対策のために、食事は食物繊維を多くとることを意識します。海藻や果物などの水溶性食物繊維、野菜やきのこ類、豆類などの不溶性食物繊維をバランスよく食べると、腸内環境が整います。痔の予防は腸の健康から始まります。

【6】腰やお尻まわりを冷やさない

下半身の血流が悪くなると、痔の症状も悪化します。そのため大事なのが、腰やお尻まわりを冷やさないこと。

室内でもエアコンが効きすぎていて下半身が冷える場合があります。腹巻きをする、スカートではなくパンツスタイルにする、ひざかけを使うなど、腰やお尻周辺の血流が悪くならないように工夫しましょう。気温が低くて腰やお尻がスースーする日は、貼るカイロもおすすめです。

【7】運動習慣・ストレス対策で血流改善

お尻周辺の血流を高めるために習慣にしたいのが、生活の中で続けられる運動です。エスカレーターを使わずに階段を使う、テレビを見ながら屈伸をする、ドライヤーをかけながらかかとを上げ下げするなど、止まっているのではなく、ちょこちょこ動く機会を見つけましょう。

ストレス対策も重要です。ストレスは交感神経を優位にさせて血流悪化に。自分の好きなことでストレスをこまめに発散させて、リラックスして過ごすことで、血流を促進させ、痔の予防につながります。

「痔」の予防・改善に効果的なツボ

東洋医学のツボ押しは、痔の改善に効果的。今回は、全身の血流を促進する「百会(ひゃくえ)」、炎症を鎮める効果のある「曲池(きょくち)」を紹介します。ツボは、エネルギーの通り道である経絡(けいらく)で全身につながっているため、症状がある場所から離れていても効果を発揮します。

百会(ひゃくえ)

百会(ひゃくえ):頭のてっぺん。押すとズーンと響くところ。

押し方:指先でトントンとたたいたり、指の腹で軽く押して刺激します。

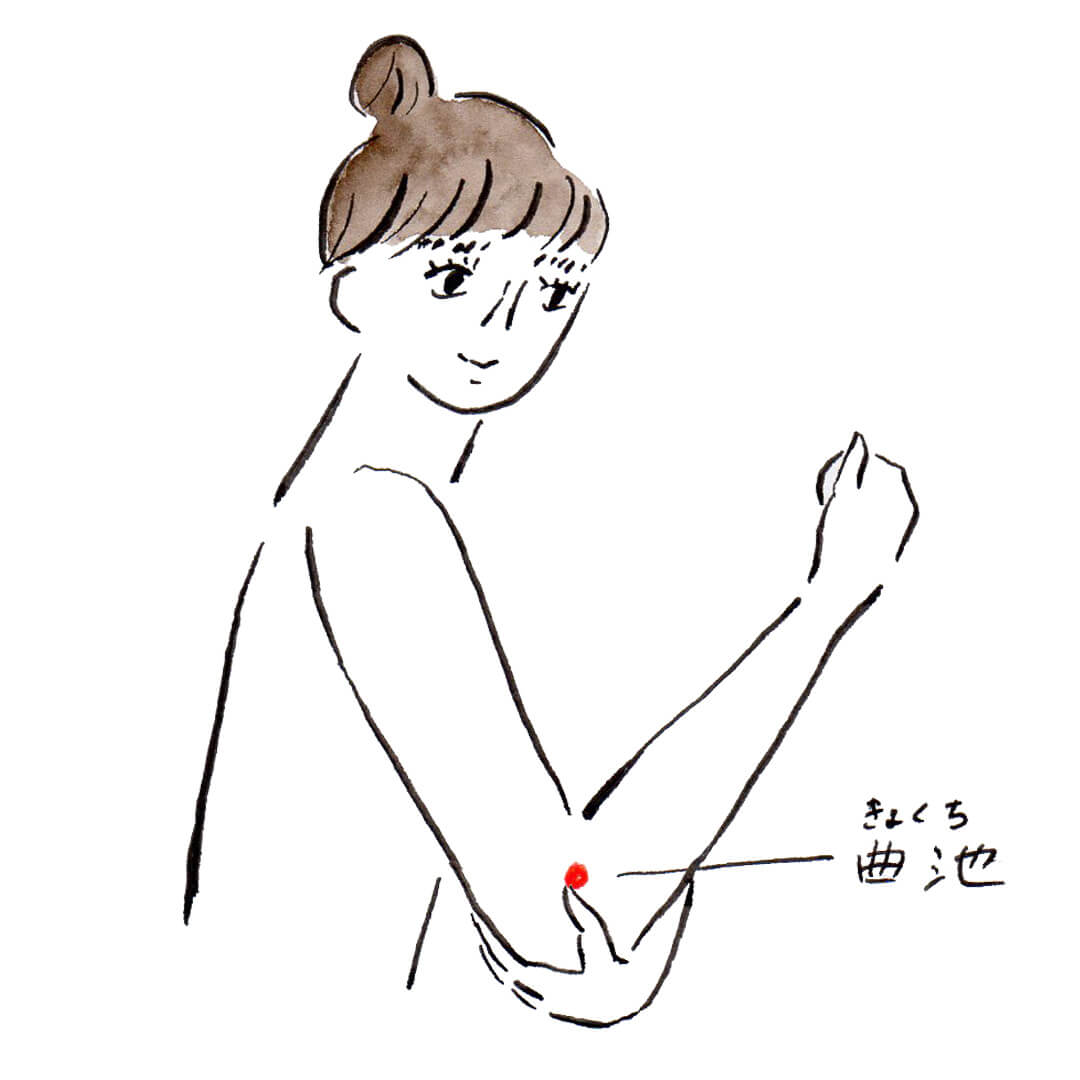

曲池(きょくち)

曲池(きょくち):ひじを曲げたときにできる、シワの外端にあるツボ。

押し方:反対側の手でひじを包み、親指でイタ気持ちいい強さでじんわり押します。

今月の養生ポイント:漢方薬は痔の改善に効果的! 症状が軽いうちに対処を

いぼ痔や切れ痔は、痛みがなければ病院に行かずに放置している人が多いと思います。基本的には、生活習慣がそのままであれば痔の症状は悪化するケースが多く、ひどくなると手術が必要となることもあります。

そのため、痔に気づいたら、病院なら肛門科を受診するなど、症状が軽いうちに対処することをおすすめします。痔には漢方薬も有効です。全身の血流を良くしたり、不足した血を補ったりする漢方薬を使い、体質改善をしながら痔にアプローチしていきます。

漢方薬局に来られる女性の中には、「実は痔もあるんです…」と、数回目の相談でお話してくださる方もいます。肛門科に行くのはハードルが高いと感じたら、まずはお近くの漢方薬局で、他の症状とあわせて相談してみるのも良いでしょう。

セルフケアで大事なのは、血流改善。川の流れが滞ると、枯れ葉やゴミがたまってしまうように、お尻の毛細血管も巡りが悪化すると、トラブルが発生しやすくなります。座りっぱなしの生活は、自分の肛門をいじめ続けているようなもの。人生100年時代、長生きすれば肛門だって100年使い続けるわけです。年齢を重ねても、トラブルのない“快適なお尻”で過ごしていくために、今日からできることを始めましょう!

取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ