お腹周りが急に太ったのはなぜ?女性が太る原因と痩せる方法を解説

「お腹だけに肉がついた」とお悩みなら、体質の変化や、習慣の変化によるものの可能性大。ただし、場合によっては病気が原因かもしれません。お腹周りが急に太った場合に知っておきたいことを、詳しく解説します。

目次

女性のお腹周りが急に太る主な原因は?

女性のお腹周りが急に太ったり張ったりした場合、生活習慣だけでなく、女性特有の体の変化も大きく影響していることがあります。

脂肪以外が関係しているケースもあるので、まずは、女性のお腹周りが急に太ってしまう原因を詳しく見ていきましょう。

基礎代謝と筋肉量の低下

基礎代謝とは、生命を維持するために安静時に消費されるエネルギーのこと。一般的に、筋肉量が多い人ほど基礎代謝量も高くなります。

年齢を重ねるにつれて、筋肉量は自然と減少していくものです。すると、基礎代謝も低下します。女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、この影響を受けやすいと言えるでしょう。運動習慣のない人の場合も、筋肉量の減少は顕著に見られます。

基礎代謝が落ちると、若いときと同じように食べていても消費できるエネルギーが少なくなるので、余ったエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。

腹筋など体幹の筋肉が衰えると、内臓を支える力が弱まるため、お腹がさらにぽっこりとして見えてしまうこともあります。

人の体には260個以上の関節があると言われています。背骨や股関節など重要な関節を動かせば、…

内臓脂肪の増加

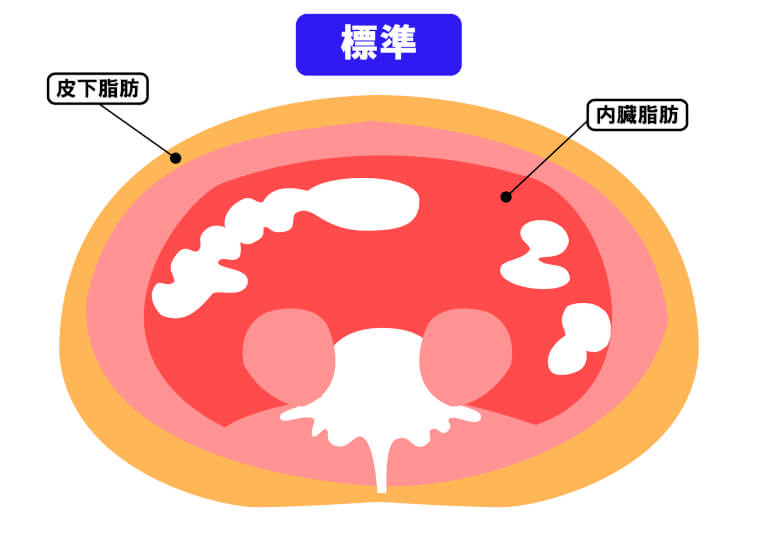

お腹につく脂肪には、皮膚の下につく「皮下脂肪」と、腸の周りにつく「内臓脂肪」の2種類があります。

女性の場合はもともと、女性ホルモンの働きにより、皮下脂肪がつきやすい傾向があります。しかしホルモンバランスの変化や生活習慣の乱れにより、内臓脂肪が増加することも。

内臓脂肪は比較的短期間で蓄積されやすい一方、運動などによって燃焼しやすいのが特徴。ただし増えすぎると、お腹周りが太って見えてしまいます。

内臓脂肪の過剰な蓄積はメタボリックシンドロームにつながり、糖尿病や高血圧といった生活習慣病のリスクまで高めてしまうため、注意が必要です。

更年期の女性ホルモン変動

「更年期に入って急に太りやすくなった」と感じているなら、女性ホルモンの変動が関係している可能性があります。

女性の体は、女性ホルモンの影響を大きく受けています。このうち卵胞ホルモンの「エストロゲン」は、内臓脂肪の代謝を促し、つきにくくする働きを持っています。

若い女性ではエストロゲンが十分に分泌されていますが、年齢を重ねるにつれてエストロゲンの分泌量は徐々に減少。特に更年期を迎える40代半ばから50代半ばにかけて、乱高下を繰り返しながら大きく減っていきます。すると内臓脂肪が蓄積しやすくなるのです。

内臓脂肪は文字通り、内臓の周りにつく脂肪。そのため、お腹が出てくる原因の1つとなります。

生理前のむくみ・お腹の張り

生理前にお腹周りが急に太ったと感じる場合も、女性ホルモンの働きによるものだと考えられます。

生理前になると、黄体ホルモン「プロゲステロン」の分泌が増加。体内に水分を溜め込みやすくなるほか、腸の動きも停滞するため、ガスが溜まってお腹が張りやすくなることも。生理前にむくんで体重が増加したり、一時的にお腹周りが太ったりしやすくなるのはこのためです。

生理前に限ったことではありませんが、塩分の多い食事を摂りすぎたり、長時間同じ姿勢でいたりすることも、むくみを引き起こす習慣。体を温める、塩分摂取を控えめにするといったケアで改善が期待できるでしょう。

ストレスや睡眠不足

現代社会では、仕事や人間関係など、さまざまな要因でストレスを抱えやすいもの。過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱す原因となりかねません。

ストレスが溜まると、「コルチゾール」と呼ばれるホルモンの分泌が増加。このコルチゾールが高い状態が慢性的に続くと、お腹周りの脂肪蓄積につながる可能性が見られます。

さらには、睡眠不足も体のホルモンバランスに影響を与えます。食欲を抑えるホルモン「レプチン」は睡眠中に分泌される一方、空腹感を促すホルモン「グレリン」は睡眠不足のときに増加することが知られています。そのため、睡眠不足が過食の原因となることがあるのです。

ストレスと睡眠不足は相互に関連し合うことも多く、悪循環に陥ると、お腹周りの脂肪はどんどん増えやすくなってしまいます。

姿勢の悪さ(反り腰など)

毎日の習慣になっている姿勢も、お腹周りの見た目に影響を与える要因の1つです。

デスクワークで座っている時間が長い場合や、スマートフォンの使用などで猫背になりやすい場合、お腹周りの筋肉が衰えやすくなる可能性があります。また、反り腰のように骨盤が前傾すると、下腹部が前に押し出された状態になるため、痩せた人でもお腹だけが太って見える場合があります。

姿勢が崩れると、内臓を正しい位置に保つための腹筋がさぼりがちに。すると内臓の位置が下がってしまい、お腹がさらにぽっこりとしてしまうケースも見られます。

正しい姿勢を意識することは、お腹周りの見た目の改善だけでなく、体全体のバランスを整えるうえでも大切なポイントです。

食生活の乱れ

毎日の食事は、お腹周りの脂肪の蓄積と非常に大きく関係しています。

摂取カロリーが消費カロリーを上回る状態が続くと、余分なエネルギーは脂肪として体に蓄えられます。特に、下記のような食生活に心当たりがある人は要注意です。

- 糖分の多い飲み物や甘いものを好む

- 脂っこい食事を頻繁に摂る

- 不規則な時間に食事を摂ることが多い

- 食べるのが早い

- 間食や夜食が多い

- 特定の食品に偏った食事になりやすい

バランスの取れた食事を心がけることは、お腹周りだけでなく、全身の健康を維持するためにもマストです。

連日の猛暑でクタクタ、冷房による冷えには、栄養たっぷりな「一品完結ごはん」で体の内側から元…

お腹周りが急に太った場合に考えられる病気

「突然お腹周りが太った」と感じる場合、単なる体重増加ではなく、何らかの病気が隠れている可能性も否定できません。特に、短期間での急激な変化や、お腹の膨らみ以外の症状も伴う場合は注意が必要です。

ここでは、お腹周りの変化に関連して考えられるいくつかの病気について説明します。「もしかして?」と思う症状があれば、医療機関で相談してください。

子宮筋腫・子宮内膜症

お腹の張りや下腹部のしこりは、婦人科系の疾患でよく見られる症状の1つ。「お腹周りがぽっこりと太った」場合、子宮筋腫や子宮内膜症が原因になっていることがあります。

子宮筋腫は、子宮の筋肉にできる良性の腫瘍です。筋腫が小さいうちは無症状のことも多いですが、大きくなると物理的に下腹部を膨らませることがあります。これによってお腹の張りを感じるほか、見た目としても「ぽっこりお腹」になる場合があるのです。

子宮内膜症は、子宮内膜という組織が子宮以外の場所で増殖してしまう病気。こちらも、お腹の張りを引き起こす場合があります。

お腹周りの変化に加え、下腹部の痛みや過多月経(生理の量が多い)、月経痛がひどくなる、貧血といった症状がある場合、婦人科へ相談することをおすすめします。

卵巣腫瘍

卵巣腫瘍も、お腹周りの変化に関わることがあります。

子宮筋腫と同じく、卵巣腫瘍も小さいうちには特に症状は感じません。腫瘍が良性の場合、ある程度大きくなっても症状が出ないケースは珍しくないと言います。しかし腫瘍がかなり大きくなってくると、お腹が張って苦しく感じたり、お腹が出たような体型になったりといった症状が起こります。

このほか、下腹部痛や頻尿などの症状が現れることも。9割は良性とされていますが、進行すると腫瘍がねじれて激痛を引き起こすことがあるので、気になる症状が見られた段階で婦人科に相談しましょう。

多嚢胞性卵巣症候群

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、卵巣内で男性ホルモンが過剰に分泌されることで、排卵が起こりにくくなる状態です。月経不順や不正出血、ニキビといった症状に加え、男性ホルモンが多く作られる影響で腹部に脂肪がつきやすくなり、お腹が出てしまうことがあります。場合によっては、減量が困難になってしまうことも。

20~30人に1人程度に見られる病気で、不妊の原因になることがあるため、産婦人科で治療を受けると良いでしょう。

クッシング症候群

クッシング症候群は、副腎から分泌されるホルモン「コルチゾール」が過剰になることで起こる病気です。

特徴的な症状の1つに、手足は細いのに顔やお腹周りだけが太ってしまう「中心性肥満」があります。顔が丸くなる「満月様顔貌(ムーンフェイス)」や、首の後ろに脂肪がつく「野牛肩」なども特有の症状と知られています。

ほか、高血圧や血糖値の上昇、皮膚が薄くなるなどの症状が現れることも。こうした症状に当てはまる場合は、内分泌内科やお近くの内科を受診してください。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症は、「甲状腺ホルモン」の量が少なくなる病気で、40歳以上の女性に多く見られます。甲状腺ホルモンには体の代謝を活発にする働きがあるため、このホルモンが不足すると代謝が悪くなり、体重が増加しやすくなります。

体重増加のほか、顔や体のむくみ、疲れやすさ、寒がり、便秘、気力の低下などの症状が現れることも。こちらも、内分泌内科や内科で相談することをおすすめします。

お腹周りの脂肪を減らすための対策

お腹周りが太った原因が脂肪である場合、生活習慣を見直してダイエットに取り組むことが解決の近道になります。食事と運動の両面から、痩せるのに役立つ方法を紹介します。

摂取カロリーの量を調整する

お腹周りの脂肪を減らすには、「摂取するカロリーの量」が「消費するカロリーの量」よりも少なくなるように調整することが基本。

まずは、自分の年齢や活動量に合わせた適切な摂取カロリーを知ることから始めましょう。厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準」などを参考に、1日の目標摂取カロリーを設定してみてください。

摂取カロリーを調整するときは、単に量を減らすだけでなく、栄養バランスを考えることも重要です。極端な食事制限は栄養不足を招き、筋肉量を減らしてしまいます。するとかえって代謝を低下させかねません。

効果的な運動を取り入れる

お腹周りに蓄積した脂肪を燃焼させるためには、運動が欠かせません。特に、内臓脂肪を減らしたいなら、有酸素運動を日々の生活に取り入れてみては。ウォーキングやサイクリング、水泳など、息が軽く上がる程度の有酸素運動を10~30分程度続ければ、脂肪燃焼をサポートすることができます。

合わせて、できれば筋トレも取り入れると、筋肉量が増えて基礎代謝が向上。消費エネルギー量が増え、より痩せやすい体を目指すことができます。

お腹周りを引き締めるためには、腹筋を鍛えるトレーニングも効果的。例えば、「クランチ」や「ツイストクランチ」は、腹筋全体やお腹の横の筋肉に働きかけます。また、うつ伏せで行う「プランク」は、体幹を鍛えるのにぴったりです。

病院を受診する目安は?

短期間で急激にお腹周りが大きくなった場合や、気になる症状がほかにもある場合は、一度医療機関を受診することをおすすめします。

例えば、生理の異変や不正出血、頻尿がある場合は婦人科で相談してみると安心です。だるさや疲れやすさが伴っている場合は、内科や内分泌内科で扱う病気が原因となっている可能性もあります。

内臓脂肪やホルモンバランスの変化が原因であった場合も、医療機関に相談することで、生活習慣やダイエットに関して適切なアドバイスを得られます。気になる症状があるならば1人で悩まず、かかりつけ医に相談してみることをおすすめします。

お腹周り“だけ”が太る原因に合わせて対策しよう

お腹周りが太ってしまう原因は1つではありません。女性ホルモンの影響や基礎代謝の低下といった体の変化、ストレスや睡眠不足などの生活習慣、そして場合によっては病気が関係していることもあります。

自身のお腹周りの変化に加えて、他にどのような症状があるのか、生活習慣に変化はなかったかなどを振り返ると、原因の手がかりが見つかるかもしれません。

もし、急激な変化や気になる症状がある場合は、まず医療機関を受診して専門家のアドバイスを求めてみましょう。病気が原因ではない場合は、食事の見直しや運動などを、自身の原因に合わせて取り入れてみてください。日々の積み重ねで、体は少しずつ変わっていきますよ。

[ 監修者 ]