大転子を引っ込めて下半身痩せ!簡単なトレーニング方法とは

太ももやお尻の張りが気になる方は、「大転子(だいてんし)」の出っ張りが原因かもしれません。今回は、この悩みを解決するトレーニングや生活上の注意点を紹介します。理想の下半身に近づく方法がわかりますよ。

目次

「大転子が出っ張った状態」とは

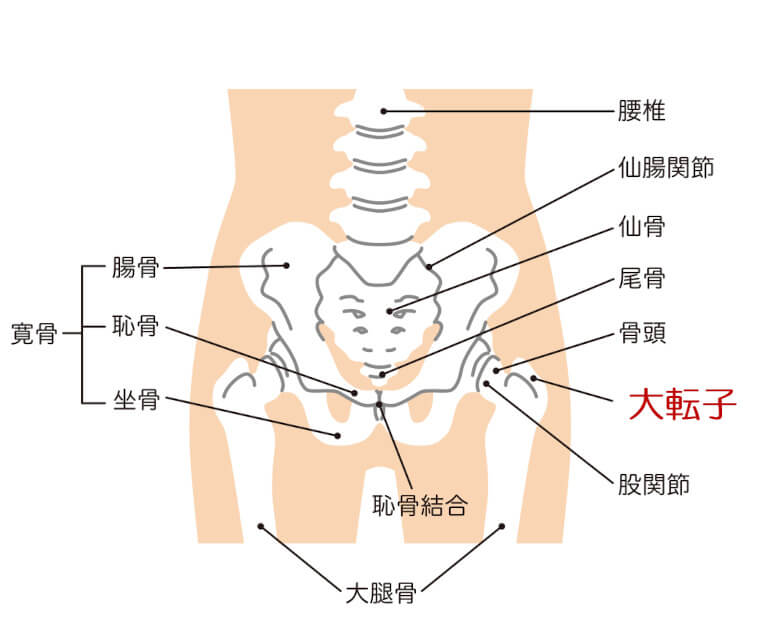

大転子とは、太ももの骨(大腿骨)の一番上の外側にある、少し飛び出した部分のことです。この部分は、骨盤と股関節をつなぐ大切な役割を担っており、もともと少し外側に飛び出た形をしています。

大転子自体は大腿骨の一部であり、骨が動いたりズレたりすることはありません。しかし、大転子が本来よりも外側に張り出した場合に、目立って見える場合があります。一般的に「大転子が出っ張っている」と言われるのは、この状態です。

大転子が出っ張ったように見える状態は、姿勢や生活習慣などさまざまなことが要因で起こります。ただし、これは見た目上の問題であり、骨そのものが変形しているわけではありません。

人の体には260個以上の関節があると言われています。背骨や股関節など重要な関節を動かせば、…

大転子が出っ張ると何が起こる?

大転子の出っ張りは、見た目だけでなく、体のバランスにも影響を与えることがあります。

まず、見た目においては、骨盤の横幅が実際よりも広く見えてしまいがちです。そのため、お尻や太ももが大きく見えたり、タイトなスカートやパンツを履いた際に、太ももの部分で引っかかりを感じたりすることがあります。

さらに、大転子の出っ張りの原因となる骨盤や股関節のバランスの崩れは、正しい姿勢を保つことを難しくし、結果として腰に負担がかかりやすくなる場合もあります。

体の重心がズレやすくなるため、下半身がむくみやすくなったり、お腹がぽっこりして見えたりといった悩みにつながるケースもあるのです。

大転子の出っ張りセルフチェック

自分の大転子が出っ張って見えているかどうかは、実際に触れて確認する以外にも、以下の方法でセルフチェックができます。

鏡の横に立ち、耳の後ろ、肩、ひざ、そしてくるぶしの前方が一直線上に並んでいるかを確認します。この理想的なラインに対して、股関節の一番出っ張った部分が前に出ている場合、大転子が通常よりも出っ張って見えている可能性があります。

これは姿勢の崩れが原因で、大転子が強調されているサインかもしれません。

大転子が出っ張る理由

大転子の出っ張りが目立って見えるのには、いくつかの原因が考えられます。その多くは、普段の生活習慣や体の使い方に隠されています。

姿勢が良くない

日常生活における姿勢のクセは、見た目上の大転子の出っ張りに大きく関係しています。

例えば、猫背や反り腰(骨盤が前に傾いた状態)でいると、太ももの前の筋肉ばかりが優位に使われて、お尻の筋肉がうまく使われなくなることがあります。これにより、筋肉のバランスが崩れて、大転子が徐々に目立ってしまうケースがあります。

また、内股で歩くクセがある人も注意が必要です。内股だと、股関節が常に内側にねじれた状態になるので、股関節まわりの筋肉の働きが弱まり、大転子まわりが張って見えることにつながるのです。

骨盤がゆがみ、筋力が低下している

骨盤の傾きや股関節のねじれは、大転子の出っ張りを目立たせる大きな要因となることがあります。

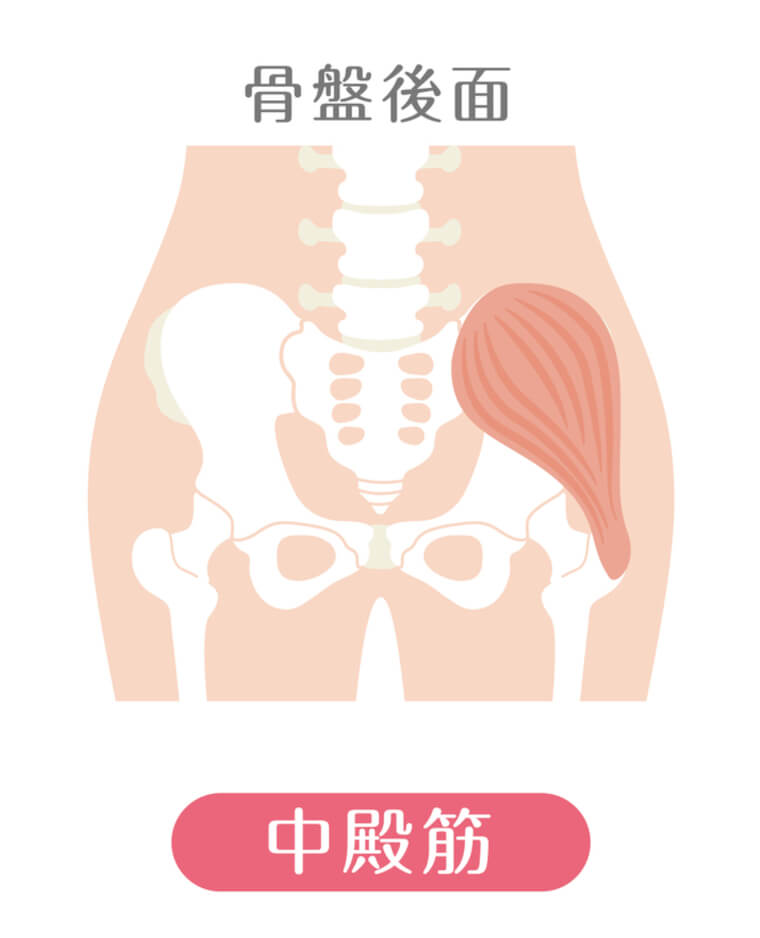

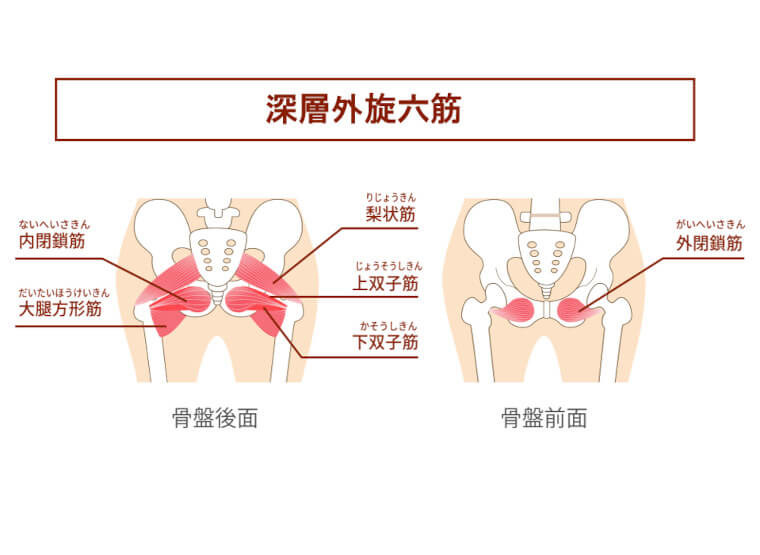

例えば、脚を組む、片脚に重心をかけて立つ、いつも同じ肩に荷物を持つといった日常のクセは、骨盤がゆがみやすくなる原因になるのです。このようなゆがみが生じると、骨盤を支える大切な筋肉、例えばお尻の大殿筋・中殿筋・小殿筋、そして体の奥深くにある深層外旋六筋などの力が弱くなってしまいます。

その結果、こうした筋肉がアンバランスに働き、股関節まわりに左右差が生じたり、大転子が張り出して見えたりすることがあります。

スキンケアをしても手応えがない、シワやシミ、毛穴などの肌悩みが尽きない。そんなときは、最新…

大転子を引っ込める簡単トレーニング

大転子の出っ張りを軽減するには、その周囲の筋肉をバランスよく鍛えることが重要です。ここからは、自宅で手軽に実践できるトレーニング方法を紹介します。

「中臀筋」のトレーニング

中臀筋は、お尻の横側にある筋肉で、骨盤を安定させたり、歩くときに体を支えたりする重要な役割を担っています。この筋肉を鍛えれば、大転子を目立たせる原因となる骨盤の傾きを防ぎ、下半身のラインを整える効果が期待できます。

【サイドレッグレイズ】

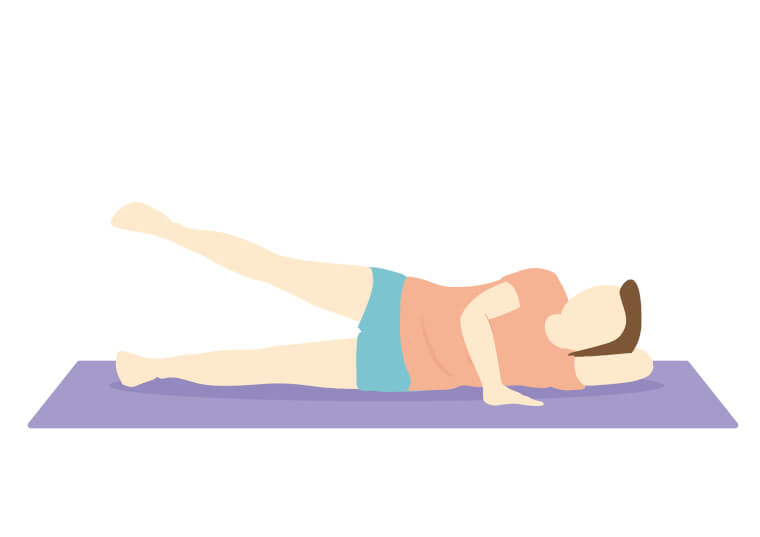

このトレーニングでは、特にお尻の横側にある中殿筋を意識して行いましょう。

- 真横に寝て、下側の腕を枕にして頭をのせ、上側の手はバランスを取るために床につけます。股関節と両ひざはまっすぐ伸ばし、体全体が一直線になるようキープします。

- 上側の脚を、ひざを伸ばしたままゆっくりと斜め後ろに持ち上げます。真上ではなく、ほんの少し後ろに意識するとより効果的です。この時、体がお腹側に倒れないように注意してください。

- お尻の外側に力が入っているのを感じながら、ゆっくりと元の位置に戻します。

ポイントは、脚だけではなく、お尻の横の筋肉を意識して動かすこと。体をまっすぐに保ち、反動を使わないように行いましょう。

腰が反ったり、体が前後にぐらついたりしないように、体幹を意識してお腹に軽く力を入れて行います。無理に高く上げようとせず、お尻に効いていると感じられる範囲で行ってください。

特に、歩行時の骨盤の安定性を高めたい人におすすめです。

「深層外旋六筋」のトレーニング

深層外旋六筋は、お尻の奥深くにある小さな6つの筋肉群です。股関節を外側に回す働きや、骨盤を安定させる重要な役割があります。この筋肉が正常に機能しないと、股関節が内側にねじれやすくなり、大転子が目立って見える原因になる場合があります。

深層外旋六筋を鍛えれば、下半身全体の引き締めにもつながります。

【クラムシェル】

このトレーニングは、お尻の深層外旋六筋を意識して行いましょう。

- まずは、真横に寝て、下側の腕を枕にして頭を乗せ、上側の手を床について体を支えます。両脚はそろえたまま、ひざを90度に曲げましょう。

- 両足のかかとをつけたまま、上のひざをゆっくりと天井方向へ開いていきます。貝が開くようなイメージで行いましょう。

- お尻の奥の方の筋肉が使われているのを感じながら、ゆっくりとひざを閉じ、元の位置に戻します。

体を安定させて、お尻の筋肉に力が入っていることを意識するのがポイント。開く角度は無理のない範囲で構いません。

体が後ろに倒れたり、腰が反ったりしないように注意します。お腹の力を軽く入れて行うと、より効果的に深層外旋六筋にアプローチできます。

座っている時間が長い人や、内股になりやすい人はぜひ取り入れてみてください。

大転子を改善するために普段から気をつけたいこと

トレーニングと並行しながら日々の生活習慣を見直すことは、大転子の出っ張りを改善し、すっきりとした下半身のラインを取り戻すために非常に重要です。

正しい姿勢を意識する

普段の立ち姿勢や座り姿勢を意識することは、大転子の出っ張りを目立たなくするうえで大切です。立っている時は、耳・肩・股関節・ひざ・くるぶしが一直線に並ぶようなイメージを持ちましょう。頭のてっぺんから糸で引っ張られているように背すじを伸ばし、骨盤をまっすぐ立てるように意識してみてください。

座っているときは、椅子に深く腰かけ、軽く腰を反らして骨盤を立てるようにします。体重は、左右のお尻に均等に乗せるように心がけましょう。

また、長時間同じ姿勢でいることや、脚を組む、片脚に重心をかけるといったクセは、骨盤のゆがみにつながるため避けるようにしてください。

正しい歩き方を心がける

歩き方は、大転子の見た目に大きく影響します。正しいフォームで歩くことは、骨盤のゆがみを整え、大転子の出っ張りを目立たなくするのです。

歩くときには、あごを軽く引き、視線をまっすぐ前に向けましょう。背すじはまっすぐ伸ばして胸を軽く張り、肩の力を抜いて自然に腕を振ります。下腹に軽く力を入れたまま歩くことを意識してください。歩幅は少し大きめを意識し、かかとから着地して足の裏全体で地面を踏みしめるように歩くのがおすすめです。

次の1歩を踏み出すときは、後ろ足の親指で地面をしっかり蹴るようにすると、お尻の筋肉も使いやすくなります。内股にならないように、つま先はまっすぐ前を向けるように意識することも忘れないでください。

大転子を調整すればスラッとした下半身に!

大転子は、もともと骨の構造として外側に少し出っ張っている部分であり、解剖学的に“引っ込める”ことはできません。しかし、骨盤や股関節のゆがみが原因で、その出っ張り感が目立って見えることがあります。そのため、適切なトレーニングや日々の意識を改善することで、この“大転子の出っ張り”を改善することは十分に可能です。

今回は、大転子の出っ張りを改善するための簡単なトレーニングや、日々の姿勢、歩き方を紹介しました。まずは、これらを意識することから始めてみては? 骨盤と股関節のバランスが整えることは、下半身のラインをすっきりと整えることにつながり、スラッとしたボディラインに近づくことができます。諦めずに続けることが、理想のスタイルへの近道となるでしょう。