足の甲のツボで不調を改善!セルフケア完全ガイド

本記事では、足の甲のツボについて詳しく解説します。足の甲のツボでわかる体のサインや、各ツボの場所や効果も紹介しているので、ツボ押しが気になっている方はぜひご覧ください。

足の甲のツボとは?基本を解説

足の甲には、ストレスや肩こり、頭痛などに効くツボが点在しています。まずは足の甲のツボに対する西洋・東洋医学の考え方を見ていきましょう。

西洋医学で考えるツボの役割

西洋医学では、鍼灸療法としてツボ押しの効果が認められています。ツボはもともと東洋医学の考え方ですが、WHOにより西洋医学でも効果が認められています。

鍼灸療法だけでなく、西洋医学ではツボ押しにリラックス作用があるとも認められており、安眠やストレス解消も期待できるとされているのです。

東洋医学で考えるツボの役割

東洋医学では、人間が生きて行くうえで必要なエネルギーを「気」と呼んでいます。気の通り道を「経絡」と呼び、ツボが点在しています。人間の自然治癒力を高める自然療法がツボ押しです。

近年では、ツボ押しの科学的な研究も行われており、東洋医学と西洋医学が混じり合うことでより高い健康やリラックス効果を得られると考えられています。

肩こりや肩が重いという悩みに役立つのがツボ押しです。この記事では、肩こりに効く代表的なツボ…

足の甲のツボが健康に重要な理由

足の甲には、東洋医学でいう「経絡」の中でも、肝や胆といった重要な内臓の働きと直結するツボが集中しています。特に「太衝(たいしょう)」は肝の経絡の原穴(げんけつ)であり、全身の気や血の流れを調整する役割を担っています。

ツボを刺激することで血液循環を促進し、ストレスによって滞りがちな自律神経のバランスを整える効果を期待できるのです。また内臓の負担や老廃物を排出するデトックス機能にも深く関わっています。

足の甲のツボを押すことで、頭痛や消化器系の不調、女性特有のトラブルなど、全身の根本的な健康維持につながるでしょう。

足の甲のツボでわかる体のサイン

足の甲のツボは、体の内部状態を表します。特定の部位に異常な圧痛や硬さ、冷えを感じる場合、単なる足の疲れではなく、内臓の機能低下や自律神経の乱れを示唆するサインである可能性があります。

ここでは、足の甲のツボでわかる体のサインを見ていきましょう。

足つぼマッサージをしてもらったら、かかとがゴリゴリして痛かった…。それは生殖器や腰まわりの…

足の甲のツボが痛む原因

足の甲にあるツボに痛みを感じる主な原因は、東洋医学的には「気」や「血」の流れが滞ることとされています。特に、ストレスや過度な精神的緊張は、自律神経の乱れを通じて足の甲にある「太衝」などのツボが硬く、強く痛むようになります。

また、現代の生活では歩き方の癖、立ち仕事といった物理的な要因も足の甲の筋肉や腱に過度な負担をかけ、ツボの周囲に慢性的な炎症や圧痛を引き起こす原因です。足の甲のツボが痛む原因を理解し、解消することでより健康体を目指せます。

足の甲のツボと関連する体の不調

足の甲のツボへの刺激は、全身のさまざまな不調の改善に役立つことが知られています。足の甲のツボに関連する体の不調は以下があげられます。

- 精神・神経系

- 消化器系

- 婦人科系

- 頭部

最も代表的なツボである「太衝」は、自律神経や感情のコントロールに関連します。頭痛や側頭部、目の奥の痛みをはじめ、女性特有の生理痛や月経前症候群(PMS)の緩和にも効果を期待できます。また、逆流性食道炎や神経性胃炎などの疾患も足の甲のツボに関連しているのも特徴です。

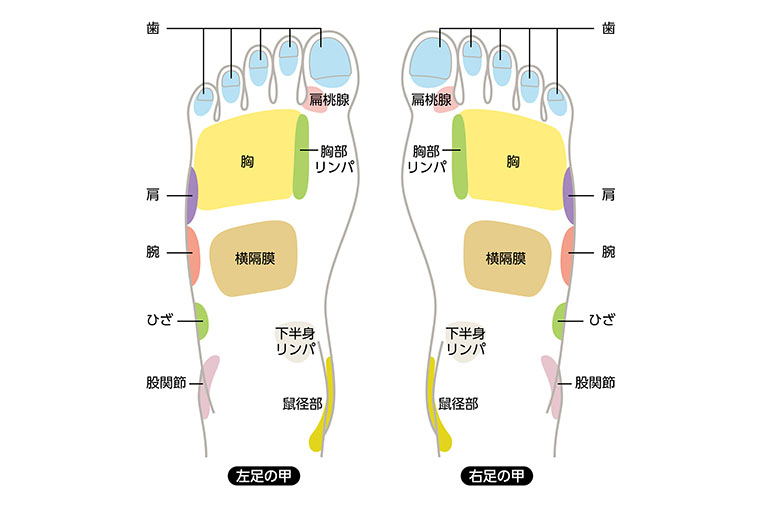

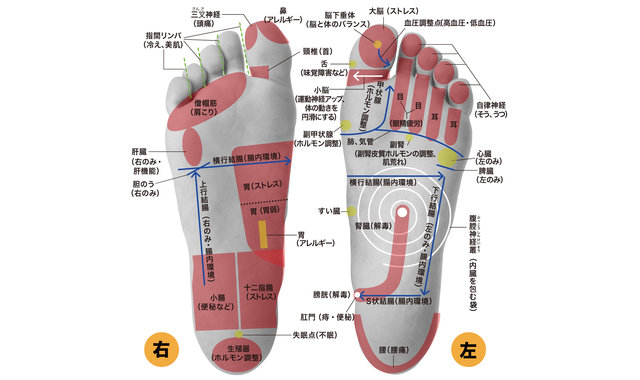

足の甲にあるツボの場所と期待できる効果

足の甲は、全身の不調を調整するための重要なツボが集中しています。ツボの位置を把握し、刺激を与えることで内臓の機能から精神的なストレスまで、幅広い体調の改善を期待できます。

各ツボの場所や期待できる効果を詳しく見ていきましょう。

太衝(たいしょう)

場所:足の親指と人差し指の骨(中足骨)が合流する手前のくぼんだ部分

期待できる効果:ストレスからくる胃痛、過食、頭痛、眼精疲労、めまい

大衝は、自律神経を調整する原穴であり、気の巡りや血流を改善する効果を期待できます。そのため、目・肩・腰の凝りなど血行不良や緊張からくる全身の凝りにも効果が期待でき、イライラを鎮めて精神的な安定をもたらす作用もあります。

大敦(だいとん)

場所:足の親指の爪の生え際の外側(人差し指側)の部分

期待できる効果:イライラやだるさなど、精神的・肉体的な疲労の改善

大敦は気の流れを力強く整える作用があります。興奮を鎮める効果もあるため、目の充血や下腹部の不調の改善にもおすすめです。活力を取り戻し、気持ちを落ち着かせたい時に押してみましょう。

行間(こうかん)

場所:足の親指と人差し指の間をたどり、水かき部分から少し足首側に入った部分

期待できる効果:目の疲れや気の上がり過ぎによる高血圧の予防・緩和

行間は、特に熱を冷まし、気の滞りを解消する力が強いとされています。イライラが強く、頭に血が上っていると感じる時に押すと、気持ちを落ち着かせる効果が期待できます。血圧の急な変動を防ぐためにも、日常的に押したいツボの1つです。

足臨泣(あしりんきゅう)

場所:小指と薬指の骨が合流する手前のくぼみの部分

期待できる効果:肩こりや頭痛の改善

目の疲れやストレスによる胸のつかえ感など、気の流れの停滞からくる不調を改善して気分のリフレッシュも目指せます。耳鳴りなどの不調も目指せるため、日常で感じる小さな不調に有効です。

足竅陰(あしきょういん)

場所:足の第四趾の爪の生え際の、外側の部分

期待できる効果:頭痛、耳鳴り、眼精疲労

足竅陰は、頭部や感覚器の不調に有効であり、頭痛や耳鳴りの緩和を目指せます。このツボを押すことで頭部に集まりがちな気の熱を下に降ろし、頭をスッキリさせる効果が期待できます。目の周りの緊張をほぐし、視界をクリアにする効果もあるのがポイントです。

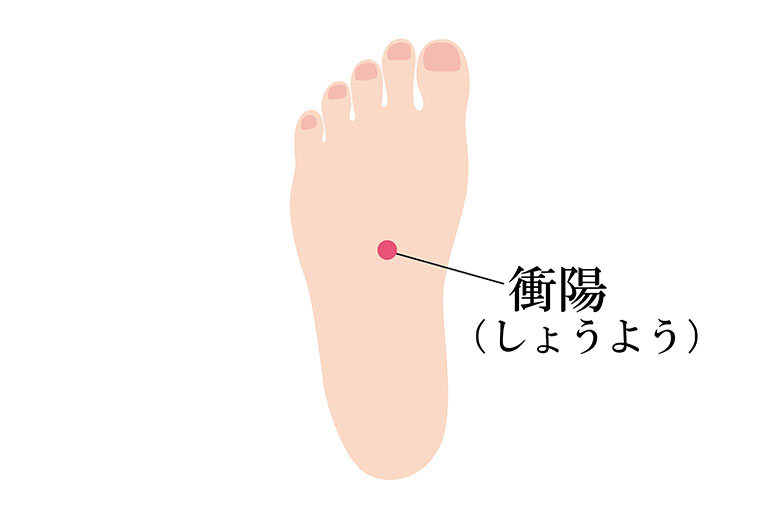

衝陽(しょうよう)

場所:足の甲の中央、最も高い部分

期待できる効果:胃の不調や消化不良の改善

衝陽は胃腸の働きと深く関わっています。特に顔面部の症状と関連が深く、顔のむくみや歯の痛み、口の渇きなどにも効果を期待できるでしょう。胃腸の機能を正常化することで、全身の体調を整えられます。

内庭(ないてい)

場所:足の甲で、人差し指と中指の骨の間をたどり、水かきから少し足首側に入った部分

期待できる効果:過食や歯痛の改善

内庭は胃の熱を取り除く作用があります。胃の熱が鎮まることで食欲が正常化し、過度な食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。また、胃腸の調子が整うことで顔のニキビや口内炎などにも良い影響を与えるでしょう。

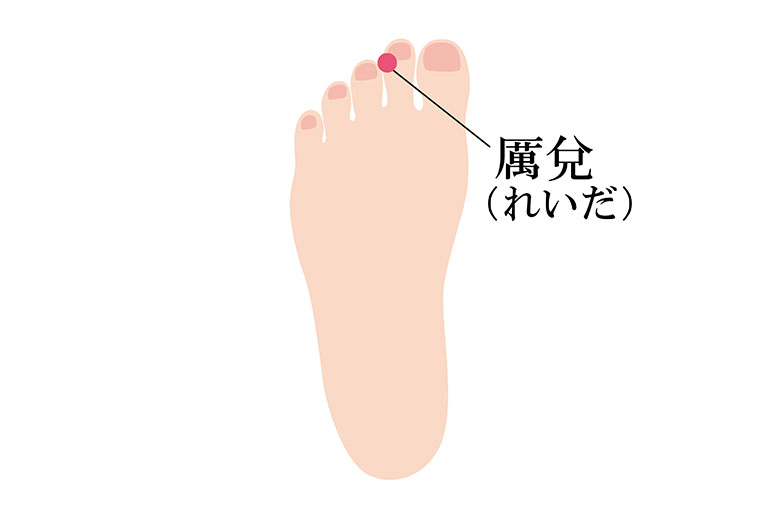

厲兌(れいだ)

場所:足の人差し指の爪の生え際の外側(小指側)の部分

期待できる効果:食欲不振の改善

厲兌は「胃」の経絡のツボであり、消化器系の不調に効果的です。特に食欲不振の緩和に役立ちます。また、歯痛や膝の痛みにも効果を期待できるのが特徴です。消化器系の不調からくる不快感を軽減し、痛みを和らげる効果を期待できるでしょう。

隠白(いんぱく)

場所:足の親指の爪の生え際の内側(反対足側)の部分

期待できる効果:食欲不振や消化器系の機能低下による体のだるさの改善

消化力を高めて、元気の元となる栄養をしっかりと取り込むサポートをします。また、子宮や下腹部の冷えの改善も期待できます。出血を適度に収める効果もあるため、出血過多の女性は知っておきたいツボの1つです。

大都(だいと)

場所:足の親指の付け根のふくらみの内側(反対足側)の部分

期待できる効果:食欲不振や消化不良、胃腸炎などの改善

大都も胃腸の働きが弱っている状態に有効です。水分代謝にも関わっているため、むくみの改善も期待できます。胃腸の調子を整えることで、体全体の栄養吸収を助け、疲労回復を促して体調を根本から改善するサポートとなります。

至陰(しいん)

場所:足の小指の爪の生え際の、外側の部分

期待できる効果:頻尿や膀胱炎など、排尿に関するトラブルの緩和

至陰は膀胱の経絡のツボであり、泌尿器系の不調に用いられます。気の流れを整え、冷えからくる下半身の不調にも効果的です。さらに、骨盤内の血行を改善することで、出産前のケアにも効果を期待できるとされています。

土踏まずがゴリゴリする方は要注意! 足裏にはたくさんのツボがあり、すべてが体の器官につなが…

足の甲のツボを押す上での注意点

足の甲のツボ押しは体調不良のセルフケアとして有効ですが、刺激方法やタイミングを誤ると、かえって体調を崩したり、症状を悪化させたりする可能性があります。安全かつ効果的にツボ押しを行うための注意点を見ていきましょう。

足のケガや不調があるときは足ツボを押さない

足のケガや体調不良があるときの足ツボは控えましょう。足に捻挫や骨折、打撲などのケガ、炎症を伴う水虫や傷がある場合は、該当部位のツボ押しは避けてください。炎症や傷口を刺激すると、症状が悪化したり、回復が遅れたりするリスクがあります。

また、ツボを押すことで体内に毒素が流れるといった説もあり、体調が万全でない時に強い刺激を与えると好転反応が強く出すぎることもあります。足に異常がある場合は、安静にして治療を優先しましょう。

食後30分以内は足ツボを押さない

食事を終えた直後は、消化活動のために胃腸に血液が集中しています。食後のタイミングで足のツボを強く押すと、消化器系への血流が一時的に阻害され、消化不良や胃もたれを引き起こす可能性があるため注意が必要です。

食後30分から1時間は、消化器官が集中して働きます。ツボ押しを行う場合は、消化活動が落ち着いてきた食後1時間以降、または空腹時などに行うのがおすすめといえます。

飲酒後は足ツボを押さない

飲酒後の足ツボマッサージは控えましょう。アルコールを摂取すると、血行が促進されます。血行が促進された状態でツボ押しをすると、血液の循環が急激に高まり、アルコールの回りが早くなりすぎたり、気分が悪くなったりする可能性があります。

また、肝臓や胆のうに関連するツボを刺激すると、肝臓への負担が増してしまうことも考えられるため注意が必要です。飲酒直後は避け、アルコールが完全に抜けて体調が回復してから行うようにしてください。

生理中や妊娠中は足ツボを押さない

生理中の女性や妊娠中の女性は、ツボ押しに特に注意が必要です。特に足の甲にある「太衝」や「至陰」といったツボは、子宮の収縮を促したり、ホルモンバランスに影響を与えたりする可能性があるため、刺激を避けるべきだとされています。

生理中は経血量が増えたり、痛みが悪化したりする恐れがあり、妊娠初期や後期には流産や早産のリスクを高める可能性が否定できません。安全のため自己判断での強いツボ押しは控え、生理中や妊娠中は安静に過ごしましょう。

足の筋肉が温まっている状態で行う

ツボ押しは、足の筋肉や皮膚が冷えて硬くなっている状態よりも、温まって血行が良くなっている状態で行う方が、効果が高まります。温まっている状態では、ツボ周辺の筋肉が緩み、刺激が経絡に伝わりやすくなるためです。

ツボを押す前に、足湯に浸かったりシャワーで温めたりなどして、足を温めてから行うことをおすすめします。特に冬場や冷え性の人は、温活とツボ押しを組み合わせることで、より高いリラックス効果と体調改善効果を実感できるでしょう。

足裏には、ダイエットに有効な足つぼ(反射区)が点在。ここでは、代謝を上げたりむくみを改善し…

まとめ

足の甲には、「太衝」や「足臨泣」など、肝臓や胆のうといった様々な部位に関連するツボが集中しています。ツボ押しは、ストレスやイライラといった精神的な緊張からくる自律神経の乱れや、眼精疲労、頭痛、全身の血行不良など多くの効果を期待できます。

ツボ押しをする際は、足が温まっている状態で、心地よいと感じる程度の強さで行うことが重要です。食後すぐや飲酒後、妊娠中などは刺激を避けるべきケースもあるため、正しい知識を身に着けたうえで、ツボ押しを行いましょう。

[ 監修者 ]