肌・目・口・鼻が乾く…「体の乾燥」を予防する東洋医学のセルフケア|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」の田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は「体の乾燥」がテーマ。肌や目、口などが乾きやすくなる原因と、うるおいアップのための対策を紹介します。

目次

腎の衰えや血の不足で、体がうるおい不足に

肌をはじめ、目や口、鼻、膣など、「体のいろんなところが乾燥しやすくなった」と感じることはありませんか。さまざまな部位のうるおいが減り、全身の乾燥症状を「ドライシンドローム」と呼び、年齢とともに実感し始めます。

東洋医学では、いくつかの原因が考えられます。一つは、五臓六腑のうち「腎(じん)」の衰えによるもの。腎は生命エネルギーをあらわし、年齢とともに誰でも働きが低下していきます。

体を構成する3つの大切な要素である「気(き)・血(けつ)・水(すい)」。このうち腎は、水と関係が深いため、腎が衰えるとうるおいも減り、乾燥が起こります。

もう一つの原因が、血の不足です。毎月の生理や、目・頭を使いすぎることで血は消耗。血と水は、ともに体のうるおいを支える大切な要素です。そのため、血が不足すると、同時に水も減少していきます。

さらに、季節的な要因もあります。当然ながら、夏に比べて冬は湿度が低く、肌はもちろん、口や鼻などの粘膜が乾燥しやすくなります。

体の乾燥がさまざまな不調の始まりに

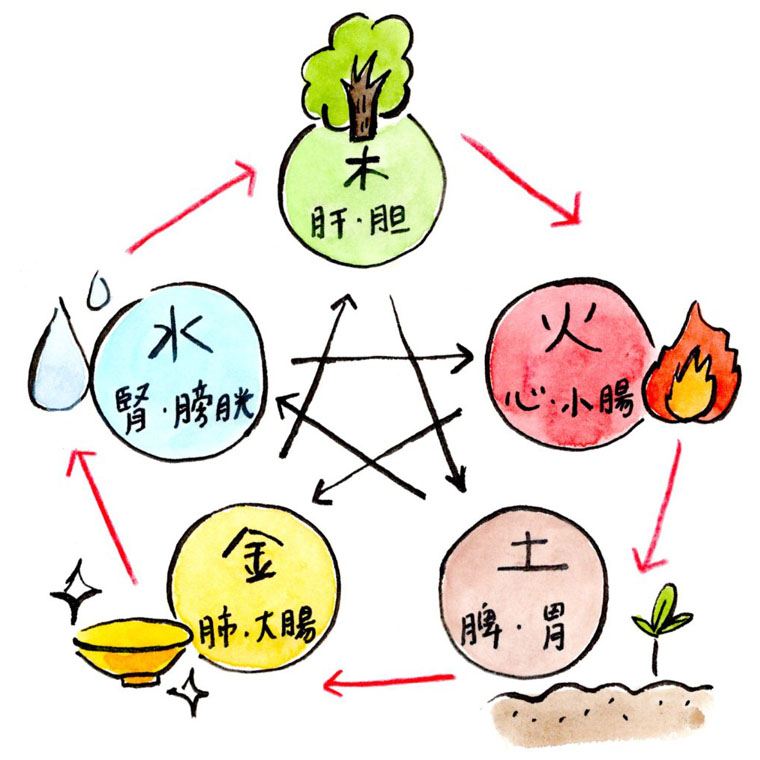

東洋医学では、自然界や人間の五臓を5つのカテゴリに分け、関連性を示した「五行色体表」が用いられます。

例えば、腎と関係が深い「水」と、心(しん)と関係が深い「火」は常にバランスを取り合っていますが、腎が衰えると火が強くなり、バランスが崩れます。その結果、更年期のほてりやホットフラッシュなどの症状があらわれます。

そのほか、体の乾燥はさまざまな不調・トラブルにつながります。

・肌や地肌の乾燥…小じわが目立つ、化粧のりが悪い、頭皮のフケなど

・口の乾燥…口臭、口内炎、味覚障害、歯周病など

・鼻の乾燥…風邪・感染症のリスクがアップ

・目の乾燥…ドライアイ、かすみ目、眼精疲労、視力低下など

・腸の乾燥…便秘

・膣の乾燥…性交時の痛みや違和感

うるおう体を目指す!東洋医学的「体の乾燥」を防ぐ生活と食べ物

歳を重ねるとともに乾燥しやすくなるのは、誰でも同じです。しかし、生活習慣や食事に気を付けることで、腎の衰えのスピードをゆるやかにして、乾燥を予防することはできます。ここで紹介する養生を取り入れて、体の内側からうるおいをアップさせましょう。

【食養生】体をうるおす食べ物を摂る

白い食べ物や乳製品には体をうるおす働きがあります。また、黒ごまなどの黒い食べ物も、腎の働きを補い、乾燥対策に効果的。

乾燥対策におすすめの食べ物…松の実、ゆり根、山芋、梨、白きくらげ、白ごま、黒ごま、豆乳、牛乳、チーズ、ヨーグルト、はちみつ、柿、卵、豚足など

そのほか、摂りすぎには注意したいですが、東洋医学では白砂糖も体をうるおす働きがあります。目の乾燥には、クコの実、ブルーベリー、プルーン、にんじん、黒豆、レバーなどがおすすめです。

乾燥しやすい人は、辛いものを食べすぎると体に熱がこもり水不足に。刺激物はほどほどにしましょう。

【ツボ】腎のツボ「太渓(たいけい)」でうるおいアップ

体のうるおいの根本を担うのが腎です。その腎の働きを高めるツボが「太渓(たいけい)」。ツボ押しはもちろん、お灸で温めるのも良いでしょう。足首を冷やさないことも、乾燥対策になります。

太渓(たいけい):アキレス腱と内くるぶしの間のくぼみにあるツボ。

押し方:深呼吸しながらイタ気持ちいい強さで、息を吐きながら押し、吸うときに力を抜く。これを数回繰り返します。ツボ周辺を触って冷たければお灸もおすすめ。

【睡眠】うるおい保持に一番大切なのは睡眠

よく眠れなかった次の日、肌がカサカサで化粧がのらない…と感じたことはありませんか。睡眠不足だと気・血・水が不足し、体の乾燥につながります。

睡眠は気・血・水のすべての不足を補う時間。乾燥が気になり始めたら、まず優先すべきは睡眠の確保。10分でも早く寝ることを心がけて、質の良い睡眠を確保し、うるおいをキープしましょう。

【水の飲み方】乾燥するからといって水のガブ飲みはNG

乾燥で悩む人で多いのが、水の飲み過ぎです。腎の衰えにより水分を適切に処理する働きも低下しています。水分補給は大切ですが、乾燥しているからといってガブガブ飲むと、むくみや下痢を引き起こすことがあります。

処理しきれない水分があふれると、めまいや食欲低下に。食事を摂れないために気・血・水が作られず、さらに乾燥しやすくなり、もっと水分を摂りたくなる、という負のループに陥ってしまいます。体型にもよりますが、食事から摂る水分も含めて、1日2L程度を目安にしましょう。

【生活習慣】パソコン・スマホのダラダラ使いをやめる

目や頭の使いすぎによる血の不足が、うるおい不足につながり体を乾燥させるとお伝えしました。血を消耗させる代表的なNG習慣が、パソコンやスマホの使いすぎです。

寝る直前までスマホを見ている、朝から晩までパソコンと向き合っているなど、1日中ダラダラと使う習慣を見直し、血と水の消耗を防ぎましょう。

また、クヨクヨ悩みすぎることも血を減らします。落ち込みやモヤモヤを感じたら、紙に書き出して気持ちを吐き出すなど、考えすぎ・思いつめすぎにならないよう対策を。

今月の養生ポイント:ストレスの多い現代女性は「心の乾燥」ケアも忘れずに

肌や目、口、鼻など、体の乾燥に効果的な東洋医学の養生をご紹介しました。仕事や家事、子育て、親の介護など、やるべきことが山積みでストレスの多い現代女性は、体だけでなく、「心の乾燥」にも目を向けてほしいと思います。

人の言動にイライラしたり、今まで何とも思わなかった小さなことが気になったりするのは、心のうるおいが足りないからかもしれません。心がカサカサすると、周りに溢れるストレスを敏感にキャッチしてしまいます。

おすすめしたいのが、人と話すこと。カフェで友人と話す、ウォーキングをしながら会話をするなど、しゃべって笑ってストレスを外に発散すると、気の流れもスムーズになります。

心が満たされるとイライラや落ち込みもスッキリ。“うるおう心”を保ちながら、寒い時期も元気に過ごしていきましょう。

取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ