人工肛門・長期絶食なしの「直腸膣ろう」手術で再発を防止|名医図鑑#12

京都府にある「長岡京病院」は、会陰裂傷に伴う「直腸膣(ちつ)ろう」手術で日本一の実績を誇る病院です。患者さんに負担の少ない術法で再発を防ぐ水黒知行先生に、直腸膣ろうについて詳しく解説していただきました。(取材日 2025年7月11日)

目次

「直腸膣(ちつ)ろう」は1万人に1人のまれな疾患|水黒知行先生

直腸膣ろうとは、どのような病気ですか?

直腸と膣の間が「ろう孔」というトンネルのような穴でつながった状態になる疾患です。主な原因は経腟分娩時の外傷で、直腸と膣の間にある会陰部が裂けてしまうことで起こります。経腟分娩の1万人に1人が発症するとされる非常にまれな疾患で、一般にはあまり知られていません。現在、日本での経腟分娩は年間約58万件(※)あるため、毎年新たに約60名が直腸膣ろうを発症していると推定されます。なお、経腟分娩以外にも、直腸がんや炎症性腸疾患、まれに先天性のケースもあります。

※厚生労働省令和5年(2023) 周産期医療の体制構築に係る指針

具体的な症状を教えてください

膣への便・ガス漏れ、尿漏れ、性交障害などがあります。通常、ガスは肛門を締めて我慢できますが、膣では自分の意思でコントロールできず、突然音やにおいが漏れてしまうことがあります。また、排便後に便のカスや便汁が下着の前側部分に付着することもあります。また、これらによる悩みからうつ病になる人もいます。

一般の医療機関で見つけづらい理由は?

直腸膣ろうは非常にまれな疾患のため、産婦人科や肛門科の医師でも実際に症例を診たことがなく、適切な診断ができる医師はごくわずかです。直腸や膣の内側はヒダやシワがあり、粘膜で覆われているため、ろう孔が隠れてしまうことも多く、MRIやCTといった画像検査でも発見が難しいのです。日本で診断から手術まで対応できる医師は、ほんの数人に限られています。

1万人に1人といわれる難病「直腸膣ろう」を公表した元AKB48のCinDy(シンディー)こ…

直腸膣ろう手術は人工肛門も長期絶食も不要

直腸膣ろうの検査方法について教えてください

特別な検査は行っておりません。丁寧な問診で、出産前後の状態や症状を確認し、肛門鏡による視診、直腸と膣の間にある「会陰体」の損傷の程度を指で確認することで診断ができます。

ろう孔は自然に塞がらないのでしょうか?

ろう孔ができる前の段階、つまり単なる傷の状態であれば、自然に小さくなり、ふさがることもあります。ただし、ガスが漏れたり便をいきんだ際に肛門に圧がかかることで傷が再び開き、それを繰り返すうちに傷が粘膜で覆われ、塞がらなくなってしまいます。そのため、直腸膣ろうの治療には手術が必要です。

手術は早めに受けたほうがいいのでしょうか?

命に関わる疾患ではありませんが、膣からガスや便が漏れることは大きな精神的ストレスとなり、うつ病を発症する方もいます。日常生活に支障があるようであれば、早めの手術をおすすめします。

長岡京病院の手術の特長は?

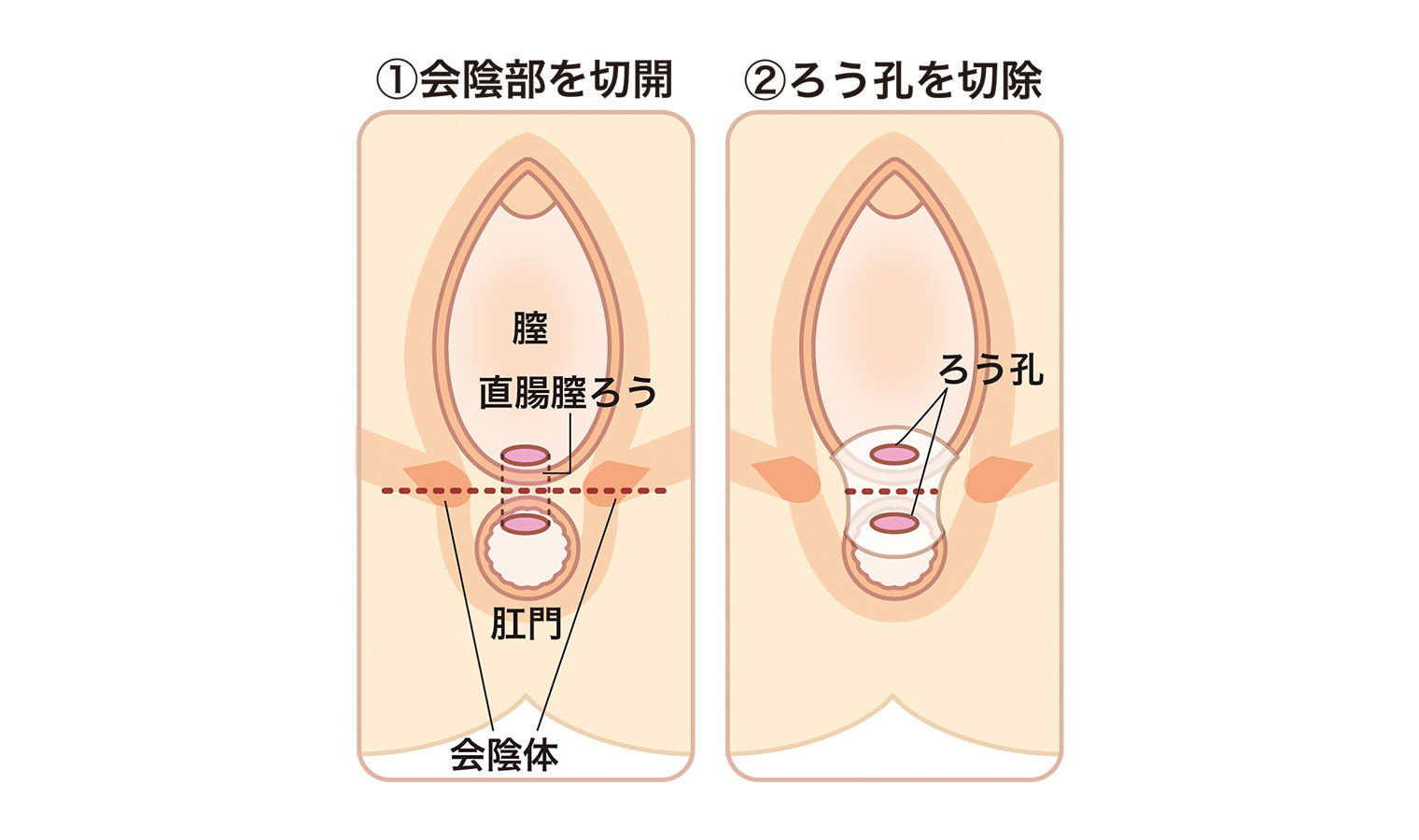

一般的な直腸膣ろう手術では、ろう孔を切除し、直腸と膣それぞれの穴を閉鎖します。しかし、単に穴を閉鎖するだけでは必ずといっていいほど再発します。肛門は排便時にかなり圧がかかることや便が通過するため、縫合後の傷跡が開きやすいためです。術前または術後に人工肛門が必要になることもあります。

そこで当院では、本来、直腸と膣の間にあった「会陰体」を再建します。ろう孔の切除後に穴を閉鎖し、そのうえで会陰体を何層にも縫合し、厚みをもたせ、皮膚を閉鎖します。

この術式は、私と橋本医院(※2024年5月閉院)の橋本京三先生が約30年にわたり改良を重ねてきたもので、繊細な手術ではありますが、約2時間で完了します。

人工肛門は必要ありませんか?

はい。当院の術式では、人工肛門の設置は不要です。人工肛門手術は、腹腔内感染や腸の縫合に伴う癒着リスクもあるため、本来は避けるべきです。術後は絶食の必要もなく、翌日から食事が可能で、通常1週間程度で退院できます。

このように心身の負担が少ないことから、全国各地から手術を希望される患者さんが来院されています。日本で年間約50件行われている直腸膣ろうおよび肛門括約筋機能不全の手術のうち、当院ではそのうち約30件を担当しています。

ろう孔の大きさで手術は難しくなりますか?

ろう孔がはっきりと確認できる場合、縫合に時間はかかりますが確実性は高まります。一方、ろう孔が小さいと術前には場所が特定できず、手術中に見つけなければならないため、難易度が上がります。

最も難しいのは、他院で過去に手術を受けた経験がある患者さんです。局所の組織がすでに切除・縫合されて変化しており、初回の手術に比べるとはるかに難易度が高くなります。

一人で悩まず、まずは相談を

完治までの期間は?

術後、感染症を起こさなければ再発することはほぼありません。感染リスクが高いのは術後1週間〜10日、次に3週間前後。この期間を無事に過ごせば、6週間後には通常の生活に戻ることができます。その後は3カ月、6カ月、1年と経過を見て完治と判断されます。

夫婦生活はいつから再開できますか?

術後6週間を過ぎたら、リハビリの一環として積極的に再開してください。抜糸後、患部は徐々に治癒し、6週間を経過すると締まりが強くなります。このタイミングで物理的な刺激を加えることで、元の柔らかさが回復しやすくなります。

最初の2~3回は痛みを伴うことがありますが、痛みを恐れて避けてしまうと、次に妊娠を希望したときには腟口が狭まり、夫婦生活自体が難しくなる可能性もあります。

直腸のリハビリはどのように行いますか?

術後6週間までは下剤を使って便が硬くならないように注意します。6週間を過ぎたら下剤を中止し、肛門を開閉してやや硬めの便を排出することが重要です。

直腸膣ろうの相談窓口などはありますか?

長岡京病院の公式サイトでは、無料でメール相談を受け付けています。不安なことがあれば、ぜひ気軽にご連絡ください。担当医からメールや電話で簡単な問診をさせていただき、受診が必要かどうかアドバイスさせていただきます。遠方でどうしても来院が難しいという場合は、お近くの医療機関をご紹介できる場合もあります。ひとりで悩まず、ぜひ一度ご相談ください。

長岡京病院|水黒知行先生

長岡京病院

京都府長岡京市天神1丁目20-10

アクセス:JR京都線長岡京駅西口より徒歩15分

TEL:075-955-1151

診察時間:9:00~12:00

日祝休

https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/

イラスト/川野郁代

[ 監修者 ]

[ 著者 ]