寝ても疲れがとれない…「疲労」を改善する東洋医学のセルフケア|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」の田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は、「疲労」がテーマ。東洋医学からみた疲労の原因や疲れやすい人の特徴、すぐできるセルフケアを紹介します。

目次

現代女性に多い「疲労」の原因は?

寝ても疲れがとれない、午前中から体がだるい、夜になるとソファにぐったり…。現代女性の多くが、慢性的な疲労を感じながら生活しています。

子どもの夏休み、お盆の帰省、旅行など、活動が多かった夏。しかも、連日の酷暑とくれば、疲労感が長引くのは当然です。「は~、疲れた…」が口癖のようになっていませんか?

疲労の原因は複数ありますが、今回は東洋医学の視点で2つのタイプに分けて解説していきます。自分の原因や体質を知り、それに合う養生を取り入れることで、体がラクになっていくはずです。

元気が不足している「ヘトヘトタイプ」

東洋医学で、体に流れる目に見えないエネルギーを「気」といいます。気にはいくつか種類があり、生命活動の源になる重要なエネルギーが「元気」です。

活動のしすぎや、睡眠・休息不足などにより、この元気が不足して疲れるのが「ヘトヘトタイプ」です。主に肉体的な疲労をあらわします。元気が足りなくなると、全身に栄養を運ぶ「血」も不足します。

元気は、胃腸で食べ物を消化吸収することでもつくられます。そのため胃腸が弱い人は、元気不足になりやすいのが特徴。

また、加齢により、五臓のうち「腎(じん)」のエネルギーも不足しやすくなります。腎は、生命エネルギーを司り、歳をとると誰でも衰えるもの。年齢を重ねて疲れやすくなるのは、この腎のエネルギー不足が関係しています。

ストレス過多の「ぐったりタイプ」

現代人特有の疲労ともいえるのが、2つ目の「ぐったりタイプ」。本来私たちの体は、全身を気がスムーズに巡ることで健やかに活動できます。

しかし、パソコンやスマホなどのデジタル作業ばかりで、肉体疲労より脳疲労が多い現代人。仕事や人付き合いなどで嫌な思いをすることも。こうした心身のストレスが多いと気や血が滞り、疲労感としてあらわれます。

「そんなに活動してないのに疲れた感じがする」「寝ても疲れがとれない」人は、ぐったりタイプに当てはまる可能性大。

体は疲れていないので、寝つきが悪く、眠りが浅いなど、睡眠状態が悪いのも特徴。そのため、寝てもなかなか体力が回復せず、翌日もつらい…という負のサイクルに。無理をすると次第に疲労感が強くなります。

また、ストレスでやけ食い・ドカ食いに走ると、体に「痰湿(たんしつ)」がたまります。痰湿とは、余分な水分や汚れのこと。そのせいで、体が重くなってさらにしんどくなっていきます。

ヘトヘトタイプとぐったりタイプの両方に当てはまる「混合タイプ」の人も多いと思います。その場合は、記事の後半で紹介する両方のセルフケアを取り入れてみてください。

男性よりも女性のほうが疲れを感じやすい

男女を比較すると、女性は男性より筋肉量が少なく、体力や骨格から見ても疲れやすいでしょう。それだけでなく、毎月ある生理によって、気や血が不足しがちです。

生理前は特に気の巡りが悪くなるので、体がこったり、ストレスの影響を受けやすくなったりします。生理前後にどっと疲れを感じるという女性も少なくありません。生理中は、うるおい不足にもなるのでだるさも感じやすいでしょう。

そして更年期世代になると、腎のエネルギーが減少。若い頃より底力が出なくなり、無理がきかなくなります。より一層、疲労を小さいうちに改善することが大切になってきます。

「疲労回復」のための養生法

疲労を回復して疲れにくい体を手に入れるには、原因を見極めることが大切。タイプ別の養生を紹介しますので、今日からできそうなことを取り入れてみましょう。

ヘトヘトタイプ:長風呂をやめていつもより早めに就寝する

お風呂にゆっくりつかって疲れをとる人も多いですが、ヘトヘトタイプの場合、長すぎる入浴は逆効果。気や血を消耗して疲労が強くなります。サウナや岩盤浴などの入りすぎもおすすめしません。長風呂は控えて、ぬるめのお湯に5~10分程度、さっとつかる程度で十分です。

それよりも重視したいのが睡眠。眠ることで不足した気や血を補うことができます。30分でもいいので、できる範囲でいつもより早めに就寝することを心がけてください。早寝を最低でも1週間続けると、だいぶ疲れがとれてくるはずです。

ヘトヘトタイプは、無理に運動をしなくてもOK。ぐっすり眠って疲労が抜けてきたと感じたら、ウォーキングや散歩で軽く体を動かしましょう。

【食養生も参考に】ヘトヘトタイプにおすすめの食べ物

●気血不足には…とうもろこし、お米、桃、枝豆、インゲン豆、肉類、カツオ、タコ、モロヘイヤ、ほうれん草など

●腎のエネルギー不足には…キャベツ、豚肉、黒きくらげ、ブルーベリー、くるみ、ブロッコリー、カリフラワー、クコの実など

ぐったりタイプ:人と話す、体を動かして気を巡らせる

ぐったりタイプは、滞った気を巡らせる習慣を始めましょう。おすすめなのは、人と話したり、散歩やウォーキングなどで体を動かしたりすること。

停滞した気が巡り出すと、重たい疲労感が抜け、心もすっきりしてきます。デスクワークの人は、1時間に1回、立ち上がってオフィスや部屋を歩くだけでも効果的。

現代において、ストレスをゼロにすることは難しいですが、好きな趣味を持つ、自分時間を持つなどして、こまめに気分転換をすることも大切です。

ストレスによって気や血が停滞しやすいのが頭部。頭皮を手でマッサージする、目元を蒸しタオルで温める、首のストレッチをするなどして、気血の流れをスムーズに保ちましょう。

【食養生も参考に】ぐったりタイプにおすすめの食べ物

●気の巡りには…三つ葉、セロリ、しそ、柑橘類、ジャスミン茶、ミントティーなど

●血の巡りには…青魚、鮭、玉ねぎ、納豆、小松菜、ニンニク、ナス、パセリ、らっきょうなど

「疲労回復」に効果的なツボ

疲労を改善するには、東洋医学のツボ押しも効果的です。鍼灸療法でも取り入れられている代表的な2つのツボを紹介。ツボ押しの秒数や回数に決まりはありません。「すっきりした」「ラクになった気がする」など、自分が心地いいと感じる程度でOK!

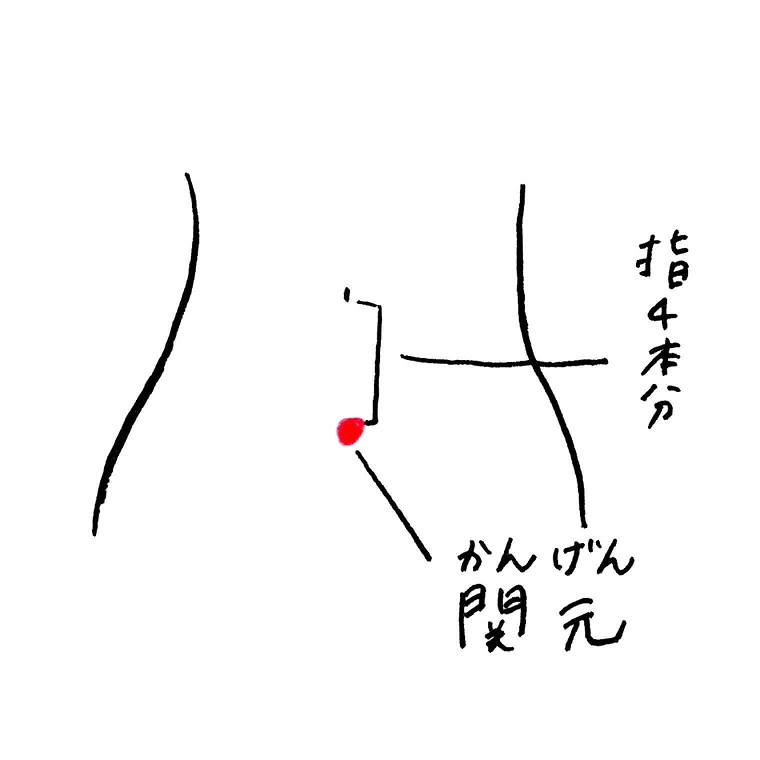

ヘトヘトタイプに効果的なツボ:関元(かんげん)

関元(かんげん):おへそから指4本分下の位置。

押し方:やさしくなでるように押すか、温めた手をそっと置きます。カイロを貼って温めるのもおすすめ。

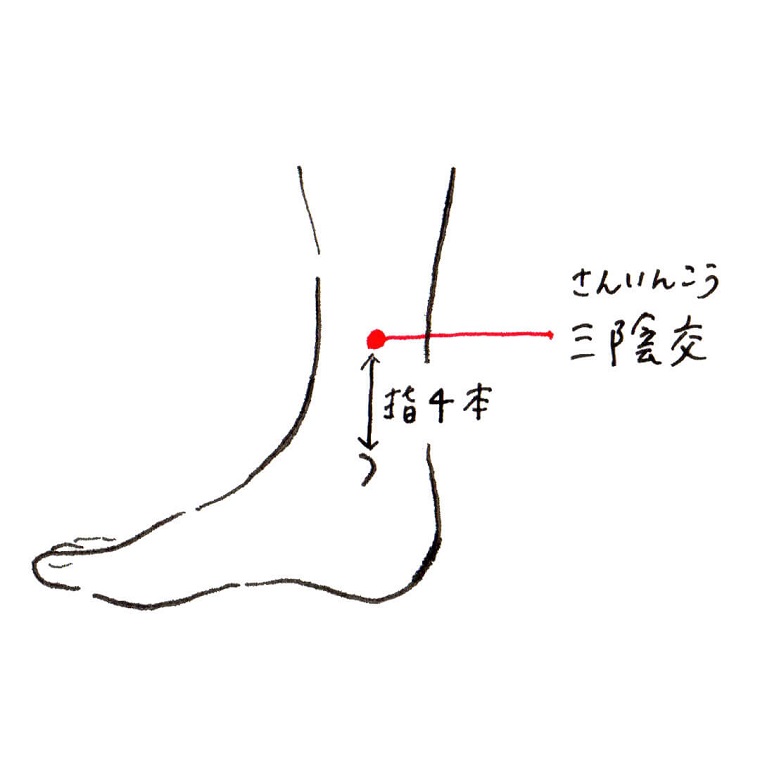

ぐったりタイプに効果的なツボ:三陰交(さんいんこう)

三陰交(さんいんこう):内くるぶしの頂点から指幅4本分上の場所。※妊婦の方は「三陰交」のツボ押しは避けましょう。

押し方:足首の内側をつかむようにして、親指の腹でじんわり気持ち良い強さで押します。

今月の養生ポイント:疲労を軽視せず、酷暑で疲れた体をしっかりケア

暦の上では秋ですが、まだまだ厳しい暑さが続きそうです。東洋医学では、汗と血は同じ源から作られることをあらわす、「汗血同源(かんけつどうげん)」という考え方があります。夏の間、毎日のように大量に汗をかいたと思いますが、それと同時に体の血も失われ、うるおい不足になっています。

自分が感じている以上に、夏の終わりの体は消耗し、疲弊しきっています。体だけでなく、暑さにより、ボーッとしたり、思考力が落ちたりと、メンタルへの負担もピークに。

「寝不足は仕方がないこと」「少しの疲れでは休めない」と、多くの人が疲労を軽視しがちです。小さな疲労が積み重なると、家事や仕事のミスが多くなる、やる気が起こらなくなる、不眠や頭痛といったほかの不調があらわれるなど、心身ともにさまざまな不具合が出てきます。

日常生活に影響が出る前に、夏の暑さに耐え続けている自分自身をしっかり労わってあげてください。まだ続く暑さをなんとか乗り切り、不調のない体で秋を迎えるために、今日も一緒に養生していきましょう!

取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ