総ビリルビン値を下げるには?健診結果で見る肝機能との関係と改善法

健康診断で「総ビリルビン値」の異常を指摘されると、不安になってしまいますよね。でもこれは体の状態を示す大切なサイン。総ビリルビンの役割や高くなる原因、改善に向けたヒントを紹介します。

目次

ビリルビンとは

ビリルビンとは、体内で古くなった赤血球が壊れるときに生まれる黄色っぽい色素です。赤血球に含まれるヘモグロビンが分解されてできるもので、そのままでは体外に排出できません。肝臓で処理され、胆汁の一部として腸に運ばれた後、腸内細菌の働きによって「ウロビリノーゲン」という物質に変化し、最終的に大部分は便とともに体の外へ排出されます。

ビリルビンの種類

ビリルビンには、「間接ビリルビン」と「直接ビリルビン」の2種類があります。

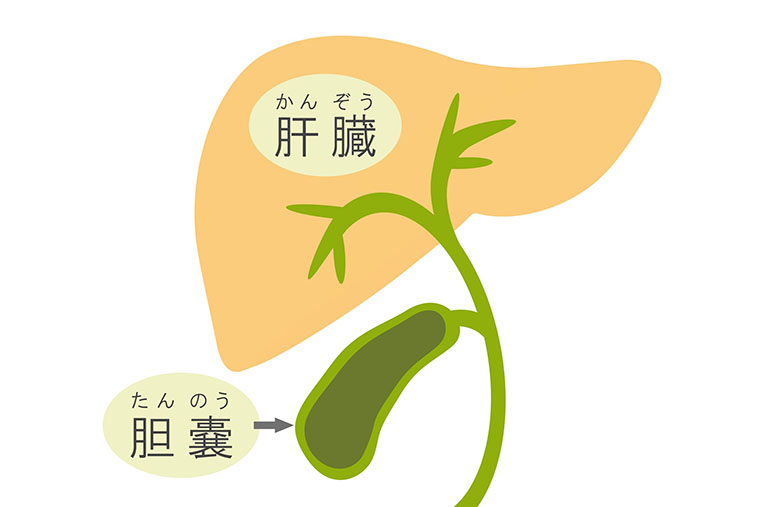

赤血球が壊れた後にできるビリルビンは、水に溶けにくい間接ビリルビンとして血液中を流れ、肝臓へ運ばれます。そして、肝臓でグルクロン酸という別の物質と結合することで、水に溶けやすい直接ビリルビンに変化します。この直接ビリルビンは、胆汁という消化液の一部として、胆管を通り腸へと送られます。

血液検査で示される「総ビリルビン値」は、この2つのビリルビンの合計。どちらが多くなっているかで、異常の原因となる部位の見当がつきやすくなります。

ビリルビン値の一般的な基準

基準値は、検査機関によって多少異なる場合もありますが、一般的に、総ビリルビン値の基準値は0.2~1.2mg/dLです。基準値内に収まっていれば、赤血球の分解、肝臓での処理、胆汁としての排出が順調に行われているサインと考えられます。

もし健康診断で総ビリルビン値が基準値を上回っていると指摘された場合、ビリルビンの処理や排出に関係する働きに問題がある可能性があります。

総ビリルビン値が高くなる要因

総ビリルビン値が高くなる原因はいくつかあります。主に、ビリルビンが過剰に作られる場合、肝臓での処理がうまくいかない場合、そして胆汁として排出される経路に問題がある場合などです。総ビリルビンが基準値を超えているときは、体のどこかに不調が起きているサインかもしれません。それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

肝臓の機能障害

肝臓の働きが弱くなると、総ビリルビン値が上がることがあります。

肝臓は、間接ビリルビンを直接ビリルビンに変えて、胆汁として腸に送り出す役割を担っています。肝炎や肝硬変などで肝臓の機能が低下すると、この処理が滞り、ビリルビンが血液にたまりやすくなります。その結果、間接ビリルビン値が優位の総ビリルビン値が上昇。肝臓は、お酒の飲みすぎやウイルス感染などでダメージを受けることも。こうした異変のサインとして、ビリルビン値が上がっている可能性があります。

胆管の流れの低下

胆管の流れが悪くなることも、総ビリルビン値が高くなる原因の1つです。肝臓で作られた直接ビリルビンは、胆汁の一部として胆管を通り、腸に流れます。胆管に炎症や結石、腫瘍(胆管がん・すい臓がんなど)があると、胆汁の通り道が狭くなったり詰まったりして、胆汁がうまく流れなくなります。その結果、ビリルビンが血液に逆戻りして、直接ビリルビン優位の総ビリルビン値が上昇。これが続くと、皮膚や白目が黄色くなる黄疸という症状が出ることもあります。

溶血性貧血

赤血球が普通より早く壊れてしまう「溶血性貧血」も、総ビリルビン値が高くなる理由です。赤血球がたくさん壊れると、それだけビリルビンも多くできます。肝臓の処理能力には限りがあるため、作られるビリルビンが多すぎると、間接ビリルビンが血液中に増加。溶血性貧血は、遺伝や自己免疫の問題など、さまざまな原因で起こります。

遺伝的な体質

総ビリルビン値が高くても、必ずしも病気とは限らず、生まれつきの体質の場合もあります。

代表的なのが、ジルベール症候群(Gilbert症候群)と呼ばれる良性の体質です。これは、日本人の約3〜7%に見られ、遺伝的に、肝臓が間接ビリルビンを直接ビリルビンに変換する力が弱いことが原因とされています。特に、空腹時やストレス、疲労、発熱、脱水などのタイミングでビリルビン値が一時的に高くなりますが、症状はほとんどなく、治療の必要もありません。

健康診断で総ビリルビン値が高いと言われても、他の検査結果に異常がなく症状もなければ、この体質の可能性があります。

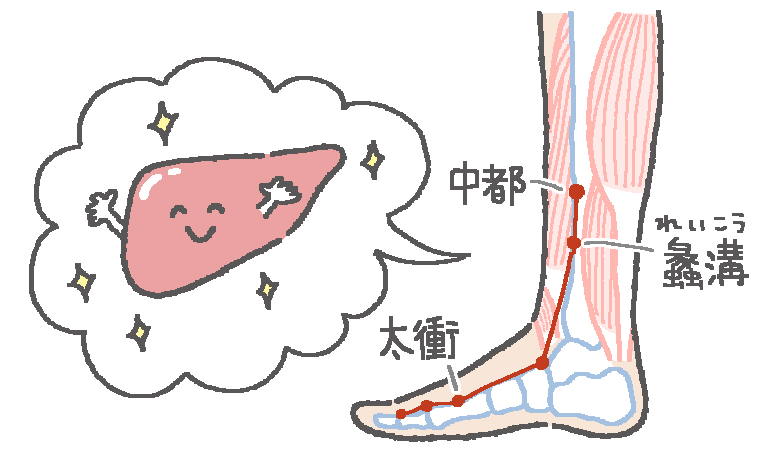

肝臓は“沈黙の臓器”とも言われ、病気になるまで気づきにくい臓器。だから、日ごろから少しでも…

総ビリルビン値が高い場合の対処法

総ビリルビン値が高いと指摘されたときは、まず医療機関で原因をしっかり調べてもらうことが大切です。ジルベール症候群のように治療が不要な体質による場合もありますが、胆管がん・すい臓がんなど重大な病気が見つかる可能性もあるため、放置せず医師の診察を受けましょう。そのうえで、原因に応じた対応を行うことで、数値の改善や健康の維持が期待できます。ここでは、一般的な対処法を紹介します。

食生活の改善ポイント

原因によっては、食事を見直すことで総ビリルビン値の改善につながる場合もあります。

特に肝臓に負担がかかっているときは、消化にやさしい食事を意識することがポイント。脂っこい料理は控えめにし、野菜、果物、きのこ、海藻などをバランス良く取り入れましょう。これらの食品に含まれるビタミンやミネラルは、体の調子を整えるのに役立ちます。

また、水分をこまめに飲むことで代謝がスムーズになり、ビリルビンの排出もサポートされる可能性があります。ただし、無理な食事制限はは逆効果になることもあるため、無理なく続けやすい方法で取り組むのが大切です。

食欲の秋、ついつい食べ過ぎていませんか。脂肪分の多い食事で胃もたれを起こすのは、年齢ではな…

肝機能をサポートする生活習慣の見直し

肝臓をいたわるには、食事だけでなく日々の生活習慣を見直すことも重要です。なかでも最も重要なのがアルコールの摂取量です。お酒は肝臓で分解されるため、飲みすぎは肝臓に大きな負担をかけてしまいます。

厚生労働省は、「節度ある適度な飲酒量」として、純アルコールで1日平均20g程度という目安を示しています。これは、ビールなら中瓶1本(約500ml)、ワインならグラス2杯程度(約240ml)に相当します。これを超える飲酒は、肝臓にとって負担が大きくなるため、日ごろから飲酒量を意識し、週に1〜2日は休肝日を設けることが、肝臓を守るためには非常に大切です。

そのほかにも、ウォーキングなどの軽い有酸素運動を習慣にすることや、十分な睡眠をとること、ストレスをためすぎないことなどもおすすめです。心と体のバランスを整える時間を意識的に確保することで、肝臓の働きをサポートできます。

医療機関での検査

総ビリルビン値が高いときは、まず医師の診察を受けて、詳しい検査で原因を確認することが必要です。血液検査に加えて、腹部のエコー検査やCT、MRIなどが行われることもあります。

こうした検査を通して、肝臓や胆道系に異常があるのか、赤血球の異常あるいは体質的な要因によるものなのかを見極めることが可能。診断結果に応じて、治療や生活改善が必要になることもあります。

自己判断で対応しようとせず、原因を正しく理解し、専門の医師の指示を仰ぎながら、正しく対処していくことが何より大切です。

自分の体と向き合い、無理のない改善を

健康診断で「総ビリルビンが高い」と指摘されたときは、「なぜ数値が高くなったのか?」その背景にある原因を知ることで、自分の生活を見直すヒントが見えてきます。

まずは医療機関で正確な診断を受け、原因をはっきりさせることが大切です。原因が生活習慣にある場合は、食事や睡眠、運動などを無理のない範囲で見直していくことが総ビリルビン値改善への一歩になります。

焦らず、自分のペースでできることから少しずつ。そうして体と向き合っていくことで、健やかな毎日へとつながっていきますよ。

[ 監修者 ]