急増中の「スマホ急性内斜視」とは。原因や予防、治し方を解説

スマートフォンの普及に伴い、近年「スマホ急性内斜視」と呼ばれる目のトラブルが増えています。いったいどんな症状なのでしょうか? 現代病とも言うべきこの内斜視の原因や予防法、治し方について紹介します。

目次

「スマホ急性内斜視」って何?

スマホ急性内斜視とは、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器を近くで長時間見続けることにより、片方の目が内側に寄ってしまう状態を指します。

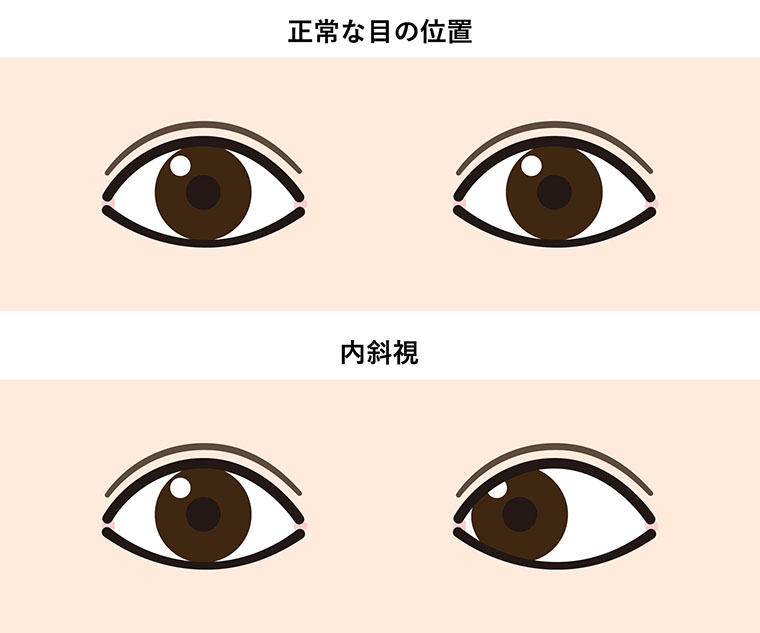

健康な目は、物を見るときには両目が同じ方向を向くことで、立体的に捉えることができます。しかしスマホ急性内斜視になると、片方の目が内側を向いたままに戻りにくくなり、両目の視線がズレてしまうのです。このため、目のピントが合いづらくなり、物が二重に見えるなどの症状が生じます。

画面を見る際の距離が近いほど、スマホ急性内斜視になりやすいと言われます。10代から20代の若い世代に増えている傾向が見られる一方、それより上の世代にとっても他人事ではありません。

スマホ急性内斜視が起こるメカニズム

私たちが物を見るときには、目のまわりにある「内直筋」「外直筋」という筋肉が収縮して視点を合わせます。近くを見るときは内直筋が眼球を内側に引っ張ることで、いわゆる“寄り目”のような状態を作り、ピントを合わせています。

スマホなどの画面を近い距離で長時間見続けると、この内直筋が緊張しっぱなしになり、こり固まってしまいます。その結果、遠くを見ようとしても内直筋がゆるまず、片方の目が内側に寄ったまま戻らなくなることがあるのです。これが、スマホ急性内斜視が起こるメカニズムだと考えられています。

スマホ急性内斜視の症状とは

スマホ急性内斜視になると、見え方にさまざまな症状が現れることがあります。ここではスマホ急性内斜視の主な症状と、一般的な「内斜視」との違いについて解説します。

主な症状とセルフチェック

スマホ急性内斜視では、次のような症状が見られることがあります。

- 複視(物が二重に見える)

- 目が内側に寄っている

- ピントが合いにくい

- 目が疲れやすい

- 物の遠近感・立体感がつかみにくい

もっとも多く見られる症状の1つが、物が二重に見える「複視」です。初期のうちは、遠くを見たときにだけ、物が横に並んで2つに見えることが多いようです。

さらに進行すると、遠近感や立体感がつかみにくくなることがあります。すると、歩行時につまずきやすくなったり、物にぶつかったりするリスクも出てきます。

自身の見え方が内斜視かどうかを簡単にチェックしたいなら、「片目を隠して物を見てみる」のがおすすめ。片目ずつで見ると1つに見えるのに、両目で見たときだけ2つに見える場合は、「両眼複視」と言って、内斜視のサインかもしれません。

こうした症状に心当たりがあれば、眼科医に相談してみることをおすすめします。

一般的な「内斜視」との違い

「スマホ急性内斜視」は、一般的な「内斜視」と異なる特徴を持っています。

内斜視には、生まれつき見られるもののほか、遠視が原因で起こる「調節性内斜視」、病気によって生じているものなど、いくつかの種類があります。症状や原因によって、とるべき対策は異なります。

このうち「スマホ急性内斜視」は、デジタル機器を近距離で見続けることによって発症するもの。比較的短期間でも発症するのが特徴です。また、スマホ急性内斜視では、近くを見ているときは問題なくても、遠くを見ようとしたときに片方の目が内側に寄ってしまうケースも見られます。

ベッドの上などで、横向きでスマートフォンを見ている時間が多い人も注意が必要です。

スマホ急性内斜視の原因は?

現代人に急増中のスマホ急性内斜視。その原因ははっきり解明されているわけではないものの、スマホやタブレットを長時間使用することと考えられています。また、ほかにも発症させやすくしてしまうリスクがあると言われています。

スマートフォンやタブレットの影響

スマートフォンやタブレットの小さな画面を長時間、近くで見続けると、目の筋肉に大きな負担がかかります。特に、1日に4時間以上使っている人は要注意です。

特に、画面を見るために目を内側に寄せる「寄り目」の状態が長く続くと、目のピント調節に関わる内直筋がこり固まってしまい、内斜視を引き起こす可能性が高まると言われています。

スマホ利用時の姿勢の悪さ

スマートフォンを利用する際の姿勢も、目の健康に大きく影響を与えます。

うつむいた姿勢や、寝ころんだ状態でスマートフォンを見ると、目と画面の距離は無意識のうちに近くなりがち。画面を近距離で凝視すると、内直筋は硬直しやすくなってしまいます。特に就寝前のベッドの上など、薄暗い環境で画面を見ると、画面と周囲の明るさの差が大きくなるため、目に大きな負荷を与えてしまいます。

こうした不自然な姿勢で長時間のスマホを使用すると、首や肩のコリにも直結。自律神経が乱れることにより、目の疲れをさらに悪化させる可能性もあります。スマートフォン利用時の姿勢を、定期的に見直してみて。

その他、内斜視を引き起こしやすい生活習慣

ここまで紹介してきたことのほかにも、スマホ急性内斜視を引き起こしやすい生活習慣が存在します。

たとえば、休憩を挟まずに画面を凝視し続けると、目の筋肉を緊張させ続けることにつながります。30分に1回は遠くの景色を見るなど、目を休ませるための工夫が欠かせません。

睡眠不足やストレスも体の状態を悪化させ、目の調節機能に影響を与える可能性があると言われています。

これらの生活習慣に心当たりがないかチェックし、改善していけば、スマホ急性内斜視のリスクも減らしていくことができるでしょう。

SNSでネガティブな気持ちになってしまったり、ネット動画の見すぎで睡眠不足になったり……。…

スマホ急性内斜視の検査と治療法

スマホ急性内斜視が疑われる場合は、眼科での検査が必要です。症状や目の状態を詳しく確認したうえで、適切な治療法が選択されます。 目の動きや視線のずれを確認する検査や視力検査のほか、必要に応じて精密検査が行われることもあります。

「スマホ急性内斜視」と診断された場合、まずはデジタル機器の使用時間を制限することが多いです。軽症であれば、デジタル機器の使用を控えるだけで症状が改善するケースも見られます。

改善が見られない場合や、症状が進んでいる場合は、その他の治療法を検討します。「プリズム眼鏡」という特殊なレンズの眼鏡を用いて物が二重に見えるのを防ぐほか、目を動かす筋肉へのボトックス注射を用いることもあります。重症の場合には、手術による治療も選択肢に入ります。

スマホ急性内斜視の予防・改善セルフケア

スマホ急性内斜視を予防したり、症状を改善させたりするためには、日頃からのセルフケアがとても大切です。少しの意識と工夫で、目のダメージをぐっと減らすことができます。

スマホと目の距離に気をつける

スマホ急性内斜視の最大の原因は、画面と目の距離が近すぎること。画面が近いほど、目の筋肉はピントを合わせるために強く働く必要があり、大きな負担がかかります。

スマホやタブレットを使うときには、目と画面の距離を最低でも30cmは離すように意識しましょう。少し離すだけでも、目の疲れ方が変わってくるのを感じられるはずです。

目を疲れさせない姿勢をとる

スマホやタブレットを使用する際は、良い姿勢を保つことも大切です。うつむきがちで持つのではなく、画面を目の高さに持ってきて、視線に対して垂直になるようにするのがコツ。首や肩もラクになり、目も疲れにくくなります。

スマホ画面を見るときに寝転ぶと、目と画面の距離が近くなりやすく、目のまわりの筋肉にとっても負荷がかかるため、避けるようにしましょう。

スマートフォン利用の時間制限を設ける

画面を見続けることは、目に大きな負担となります。1日の使用時間を決めるとともに、長時間連続して使わないように心がけましょう。

目安としては、合計で1日4時間以内、できれば2〜3時間以内にとどめるのが望ましいと言われています。また、連続で見続けるのは20~30分程度までにして、休憩時間を挟むのも大切です。

スマホの設定で、アプリごとの使用時間を確認したり、制限をかけたりする機能を活用するのも良いかもしれません。

目を休ませる時間を作る

スマホ画面をしばらく見た後は、意識的に目を休ませる時間を作りましょう。

アメリカ眼科学会は、目を守るために「20-20-20ルール」を推奨しています。これは、デジタルデバイスの画面を見るときには「20分に1度」「20秒間」「20フィート(約6メートル)先を見る」というものです。画面から目を離して遠くを見るだけでも、近くにピントを合わせ続けていた目の筋肉をリラックスさせることにつながります。

このほか、温タオルで目を温めたり、目のまわりをやさしくマッサージしたりするのも、血行を促進し目の疲れをやわらげるのに役立ちます。

スマホの使い過ぎで目が疲れていませんか? 肩こりや頭痛も、実は目の疲れが原因のひとつ。整体…

子どもの「スマホルール」を設定する

成長期のお子さんにとって、スマートフォンやタブレットの使いすぎは、目の発達に影響を与える可能性があります。家庭で子どもと一緒に「スマホルール」を設定することが重要です。

たとえば下記のように、具体的なルールを決めてみて。子どもだけでなく、大人も含めて家族全員が守るように努めると良いでしょう。

- 1日に使う時間の上限を決める

- 寝る1時間前からは使わない

- 食事中は使わない

また、WHO(世界保健機関)のガイドラインでは、1歳から4歳までのスクリーンタイムは1日1時間未満」が望ましいとされています。また、1歳未満では「スクリーンタイムは推奨されない」との提言があります。

子どもの目の健康を守るために、適切な利用習慣を身につけさせることが大切です。

動画は大きな画面で見る

スマホの小さな画面で動画をじっと見ていると、目には負担がかかり続けてしまいます。目の筋肉が疲れるのを防ぐためためにも、できるだけ大きな画面で見ることをおすすめします。

たとえば、家族で動画を見るときは、テレビやパソコンの画面に映し出してみて。画面との距離を自然と取れるため、目への負担が軽減します。特に、長い時間の動画視聴や映画鑑賞などは、できる限り大きな画面で楽しむように工夫しましょう。

スマホと正しく付き合い、目の健康を守ろう

スマホは私たちの生活を豊かにしてくれる便利なツールですが、使い方を間違えると目の健康を損なうリスクがあります。なかでも「スマホ急性内斜視」は、若い世代を中心に増えている目のトラブルです。原因の多くは、スマホやタブレットの長時間使用や不適切な使い方にあります。

紹介した予防策やセルフケアを日々の生活に取り入れるだけでも、目の負担が減り、スマホ急性内斜視のリスクを下げることが可能です。また、ドライアイや眼精疲労といった悩みの改善にもつながります。

日常生活に欠かせない道具だからこそ、スマホと上手に付き合い、大切な目の健康を守っていきましょう。

[ 監修者 ]