熱中症は癖になるって本当?熱中症になりやすい人の特徴や原因

どんどん暑さが増す近年。熱中症への予防意識も高まっています。「熱中症は癖になる」と聞いたこともあるかもしれません。まずは熱中症になりやすい体質や環境を知り、猛暑を乗り越える参考にしてみてくださいね。

目次

熱中症が起こるメカニズム

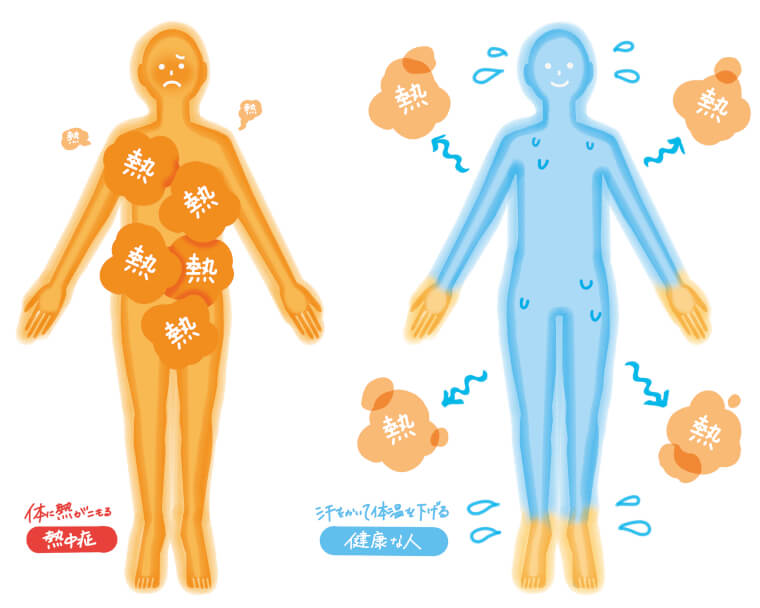

体を動かすと、体内で熱が発生。すると私たちの体は、皮膚の血管を広げて体の表面から熱を逃がしたり(熱放散)、汗を蒸発させて体の熱を奪ったり(気化熱)することで体温を調整しようとします。

平常時はこの体温調節機能がうまく働くため、体温はほぼ一定に保たれています。しかし、気温や湿度が高い、風が弱い、日差しが強いといった環境要因や、激しい運動や労働、体調不良といった個人の要因が重なると、体内で作られる熱をうまく外に逃がせなくなり、体はどんどん汗をかくように。体内の水分や塩分が減少して体内のバランスが崩れ、めまいや頭痛、吐き気、倦怠感といったさまざまな症状が現れます。

この状態が進行すると、汗をかくことすらできなくなり、体内に熱がこもるように。体温が高くなりすぎると脳や内臓がうまく機能しにくくなり、ときには重篤な症状を引き起こすこともあるのです。

連日の猛暑でクタクタ、冷房による冷えには、栄養たっぷりな「一品完結ごはん」で体の内側から元…

一度熱中症にかかると癖になりやすい?

「一度熱中症になると癖になりやすい」と聞いたことがある人もいるかもしれません。果たして、本当に熱中症は“癖になる”のでしょうか?

結論から言えば、一度熱中症になったとしても、それが直接的な理由で熱中症が癖になるということはありません。もし繰り返し熱中症になってしまうようであれば、体質やそのときの体調、環境などが影響している可能性が考えられます。

例えば、暑さに対する体の慣れ(暑熱順化)が不十分であったり、筋肉量が減って体に貯めておける水分量が少なくなっていたりすると、熱中症を起こしやすくなると言われています。

また、一度熱中症にかかったあと、回復してからも倦怠感やめまい、頭痛といった症状が続く場合や、数日後に再び症状が出始めるケースも見られます。これは体内の機能が回復しきっていないために起こる症状です。

熱中症で体が受けたダメージは、自覚症状がなくなった後も体に残っている可能性があります。回復後も油断せず、しばらくは無理をしないように注意しましょう。

要注意! 熱中症になりやすい人

熱中症は誰にでも起こり得るものですが、特に注意が必要な人もいます。ここでは、熱中症になりやすい人の特徴を紹介します。

暑さに体が慣れていない人

体が暑さに慣れていない人は、体温調節機能が十分に働かないため、熱中症になるリスクが高まります。普段は冷房の効いた涼しい環境で過ごすことが多い人が、急に暑い場所で活動する際には十分に気をつけましょう。

また、梅雨の晴れ間や梅雨明け、4~5月の暑い日など「気温が突然高くなった日」も熱中症のリスクは高まります。

高齢者

高齢の方は、暑さや水分不足に対する感覚が鈍くなったり、体温調節機能が低下したりするため、室内でも熱中症になりやすい傾向があります。

のどの渇きも感じにくくなるため、気づかないうちに脱水が進んでしまいがち。こまめな水分補給を行うほか、冷房や扇風機を利用するなどの対策を取りましょう。室温の上昇に気づけるよう、室内に温度計を設置するのも1つの方法です。

高齢者自身が体調不良を我慢してしまいがちな場合は、周囲の人が体調に気を配り、予防を促すと良いでしょう。

小さな子ども

子どもは体温調節機能がまだ十分に発達していません。さらに、大人よりも地面に近い場所で活動することが多いため、地面からの照り返しの熱を受けやすいこともあり、熱中症にかかりやすいと考えられています。

乳児や幼児は、「のどが渇いた」「暑い」といった感覚をうまく言語化できないことも。いつもと違う様子はないか、元気がなくなっていないかなど、大人が様子を見てあげることが、熱中症を防ぐうえで必須のポイントです。

体脂肪が多い人

皮下脂肪が多く肥満傾向にある人も、熱中症のリスクが高いと言われています。

脂肪には、体温を保持する役割があります。暑い日にはこの脂肪が断熱材のような働きをしてしまい、熱をこもらせ、体温を上昇させてしまうのです。また、体脂肪が多いと熱の放散が妨げられるうえ、汗腺の分布や血流の影響で体温調節が不利になる傾向があります。

さらに、肥満の人が体を動かす際には、多くの熱が産生されます。これも体温が上がりやすい一因に。汗をたくさんかくため、水分不足に陥るリスクも上がります。

適切な冷却とこまめな水分補給が、熱中症予防につながります。

特定の薬を服用している・持病がある人

処方される薬のなかには、汗をかく機能に影響を与えたり、尿の量を増やしたりするものがあります。すると水分不足を起こしやすくなるため、熱中症のリスクを高める可能性が指摘されています。かかりつけ医に、排尿や発汗に影響が出る薬かどうかを確認してみるのも良いでしょう。

また、皮膚などの病気がある人も、体温調節や発汗機能がうまく働かない場合があります。

熱中症が起きやすい環境

熱中症は、気温が高い、湿度が高いといった気候条件の屋外だけでなく、さまざまな環境で起こり得ます。どのような場所でなぜ注意が必要かを知っておけば、予防のための対策を取りやすくなりますよ。

屋外でのスポーツ・活動時

強い日差しが照りつける屋外でのスポーツや活動中は、体内でたくさんの熱が作られることに加え、環境からの熱も受けやすいため、熱中症が起こりやすい状況です。

こまめに休憩をとる、水分や塩分を定期的に補給するなどの対策が欠かせません。また、1人での活動をできるだけ避け、周囲の人の変化を気配りすることも予防策の1つとなります。

通勤・通学中

意外かもしれませんが、通勤や通学中にも熱中症になることがあります。特に、気温や湿度が高い日には注意が必要です。

高温多湿の日には、屋外を15分程度歩くだけでも熱中症になる可能性が示唆されています。短時間だからと油断することなく、帽子や日傘で直射日光を遮る、通気性の良い服を着るといった予防策を講じると良いでしょう。

自宅でも熱中症は起こり得る

熱中症は屋外だけで起こるものではありません。総務省の令和7年度のデータによると、熱中症の約4割強は「住居」で発生しています(※)。

窓を締め切っていて風通しが悪かったり、エアコンを使っていなかったりすると、室温や湿度は一気に上昇。また、自宅で作業をしていると、水を飲むのもつい怠りがちです。「室内だから大丈夫」と思わず、適切な温度管理や水分補給を行いましょう。

合わせて、就寝中の熱中症対策も欠かせません。「夜はエアコンをつけたくない」と思う人もいるかもしれませんが、寝ている間も体内の水分はどんどん失われていきます。熱帯夜にはクーラーをつけた状態で就寝することに加え、枕元に水などを置いておくと、目が覚めたタイミングで水分を補うことができますよ。

熱中症を予防するための体作り

熱中症を予防するためには、暑さに負けない体を作ることが大切です。日頃からできる対策を取り入れてみましょう。

暑さに体を慣らす

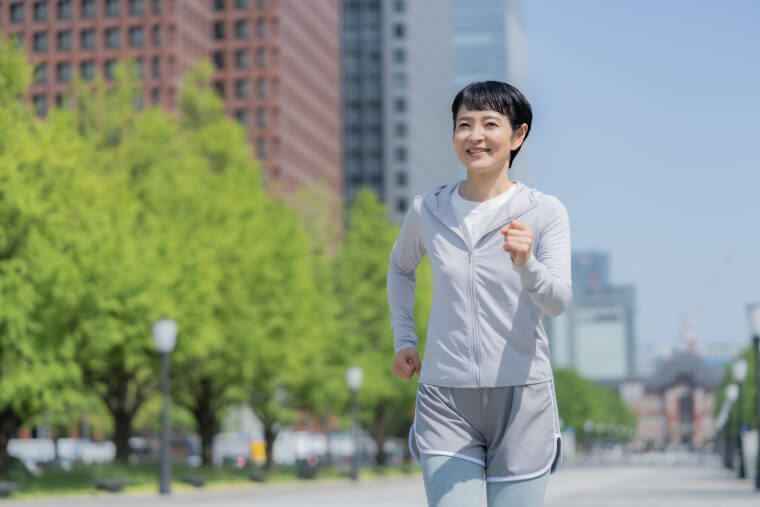

熱中症予防には「暑熱順化」といって、体を徐々に暑さに慣らしていくことがとても重要です。暑い状態に体が慣れれば、汗の量や血流量が増加。体内にこもった熱を放出しやすくなります。

理想的には、気温が高くなり始める5~6月ごろから、軽く汗をかく程度のウォーキングや軽いジョギングなどを習慣化しておくと◎。毎日30分程度行うのが目安ですが、無理のない範囲で始めてみましょう。夏本番に向け、2週間程度は続けることが必要だと言われています。

このほか、湯船につかって汗をかく習慣をつけるのもおすすめ。入浴前後には、水分と塩分の補給を忘れずに行ってください。

なお、暑熱順化によって体はある程度暑さに慣れることが可能ですが、真夏に熱中症にかかるリスクをゼロにすることはできません。暑い日は無理に屋外で運動せず、室内でできるストレッチや筋トレを試してみて。

バランスの取れた食事を摂る

体力を維持し、熱中症になりにくい体を作るためには、バランスの取れた食事が欠かせません。3食しっかりと摂れば、熱中症の予防にもつながります。

夏場は食欲が落ちやすい季節ですが、そうめんなど単品の食事を繰り返していては栄養バランスが偏ってしまいがち。簡単なもので良いので主食・主菜・副菜を揃え、たんぱく質やビタミン、ミネラルを意識した食生活を心がけましょう。

特に、豚肉や大豆製品に含まれるビタミンB1や、梅干し・酢などに含まれるクエン酸は、疲労回復をサポートしてくれる頼もしい栄養素。意識的に摂ることをおすすめします。

また、実は食事からの水分補給も重要です。汁物を加えたり、夏野菜や果物を食べたりすると、さまざまな栄養素と水分を一気に摂れるので、ぜひ試してみて。

十分な睡眠を確保する

睡眠不足や疲労は、体の体温調節機能を低下させ、熱中症のリスクを高めます。夏場は暑さで寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりしがちですが、質の良い睡眠を十分にとるようにしましょう。エアコンを活用し、快適な睡眠環境を整えることから始めてみて。

加えて、睡眠中の体は思った以上に汗をかくものです。寝る前にコップ1杯の水分を補給しておくことが、夜間の熱中症の予防に直結します。

予防を怠らず、夏を元気に乗り越えよう

熱中症は、原因やなりやすい人の特徴、そして予防方法を知っていれば、十分に防ぐことができます。一度熱中症にかかった経験がある人も、そうでない人も、日頃から体の声に耳を傾け、適切な対策を行うことが大切です。

こまめな水分・塩分補給が熱中症の予防に直結するほか、暑さに体を慣らしたり、バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけたりと生活習慣を見直せば、「熱中症になりにくい体」を育てることにもつながります。できることから始めて、災害級とも言われる猛暑が続く時期を、元気に乗り越えましょう!

[ 監修者 ]

- 草ヶ谷医院

- https://kusagaya-clinic.com

- YouTube「ドクターくさがやの呼吸器アレルギーnaviチャンネル」

- https://www.youtube.com/@kusagaya-clinic