夫源病の症状・チェックシート。夫のせいで体調が悪くなるって本当?

「夫源病」は、夫の言動や存在が原因で妻がストレスや不調を感じる状態。正式な病名ではないものの、多くの女性が経験すると言われます。心当たりの節があれば、チェックしてみると気付きがあるかもしれません。

目次

夫源病って何?

夫源病とは、夫の日常的な言動や態度、あるいは夫の存在そのものが妻にとって強いストレスとなり、心や体にさまざまな不調を引き起こす状態を指す言葉です。

医学的な病名ではないものの、医師によって提唱された概念であり、中高年の女性を中心に多く見られるとされる症状です。ある芸能人が公表し、多くの女性が共感したことで注目を集めています。

夫からの直接的な暴力や暴言だけでなく、日々の小さな不満やストレスが蓄積した結果として発症することがあります。

特に夫が定年退職して家にいる時間が増えるほか、妻の行動すべてに「ワシも一緒について行く」とまとわりつく「ワシも族」と呼ばれるタイプの夫がいると、妻のストレスは高まりやすい傾向に。結果、夫源病のリスクが高まるという指摘もあります。

更年期障害との関連性は?

夫源病は年齢を問わず見られます。しかしその症状は、50代の女性に起こる更年期障害の症状と似ていることがあります。

更年期にさしかかると、女性ホルモンの分泌量が大きくゆらぎながら減少。このゆらぎにともない、不安やイライラ、気分の浮き沈みといった心の不調が起こることがあります。するとストレスへの抵抗力が弱まるため、夫に対するストレスに耐えきれなくなってしまう場合があるのです。

更年期と夫源病は、基本的には別のものです。しかし、更年期症状が原因となり、夫源病の症状が悪化することはあるでしょう。

夫源病の主な症状

夫源病の症状は多岐にわたり、体に現れるものと精神面に現れるものがあります。いずれの症状も、夫の言動によって悪化する傾向があります。

体に現れる症状

夫源病では、ストレスがさまざまなサインとして体に現れることがあります。代表的な症状としては、下記のようなものが挙げられます。

- 頭痛

- めまい・耳鳴り

- 肩コリ

- 動機・息切れ

- 胃痛

- 吐き気

- 食欲不振

- だるさ・倦怠感

- 血圧の上昇

夫源病における身体的な症状は、検査を受けても特に異常が見つからない場合が多いのが特徴の1つです。

しかし前述のように、こうした症状は更年期に見られる不調とよく似ています。また、ほかの病気で見られる症状も少なくないので、「これは絶対に夫源病だ」と自己判断するのは禁物。不調が長引く場合、一度医師の診察を受けると良いでしょう。

精神面に現れる症状

夫源病は精神面にも影響を与えることがあります。メンタル面で見られる症状の例は下記のとおりです。

- イライラや怒りっぽさを感じる

- 理由もなく不安になる

- 気分の落ち込み・憂鬱感

- やる気が出ない

- 集中力が続かない

- 物忘れが増える

- 情緒不安定になる

- 眠れない・寝付きが悪くなる

夫の不在時にこうした症状が落ち着く場合、夫源病の症状が出てしまっているかもしれません。放置しておくとうつ病につながるリスクも否めないため、早めの対策が必要です。

日頃の疲れをしっかり取り除き、心と体を癒やすためのヒントが大集結!体が喜ぶ入浴法や食事など…

日常生活への影響

夫源病の症状が続くと、日常生活にもさまざまな影響が出てくる場合があります。たとえば、体調不良によって家事や育児に集中できなくなったり、今まで楽しめていた趣味や外出がおっくうになったりすることがあります。

また、仕事をしている人であれば、業務効率が低下したり、人間関係に支障が出たりすることも考えられます。こうした症状が長引くと、心身の健康や夫婦関係だけでなく、家庭全体の雰囲気にまで影響が及んでしまうこともあります。

夫源病を引き起こしやすい夫のタイプ

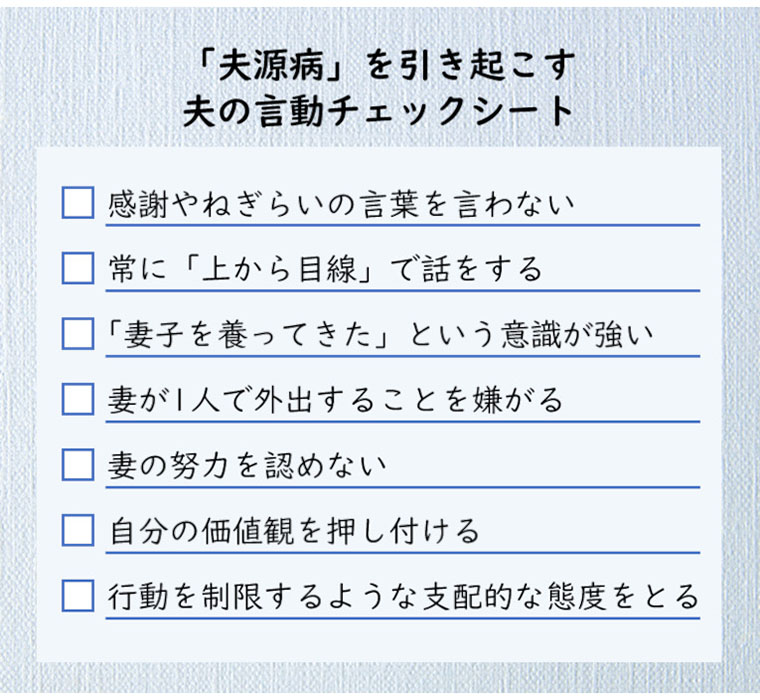

夫源病はどのような夫婦にも起こり得ますが、特定の言動をする夫がいる場合に妻がストレスを抱えやすい傾向があります。 ここでは、夫源病の原因になりやすいのはどういう夫なのか、チェックリストで見ていきましょう。

代表的な夫の言動チェックシート

夫源病の原因となる夫の言動には、いくつかのパターンが見られます。

- 感謝やねぎらいの言葉を言わない

- 常に「上から目線」で話をする

- 「自分が妻子を養ってきた」という意識が強い

- 妻が1人で外出することを嫌がる

- 妻の努力を認めない

- 自分の価値観を押し付ける

- 妻の行動を制限するような支配的な態度をとる

なかでも多く見られるのは、定年退職して家にいる時間が増えた夫が妻の外出にいちいち着いてきたり、妻の予定や行動を細かくチェックしたりすること。こうした夫は「ワシも族」と言われ、その言動は妻にとって大きな負担となることも。

さらには、家では支配的であったり不機嫌であったりするものの“外面は良い”タイプの夫が夫源病の原因となるケースも少なくありません。周囲からは「良い夫じゃない?」と言われてしまうことが多いだけに、1人で抱え込んでしまう妻も多いようです。

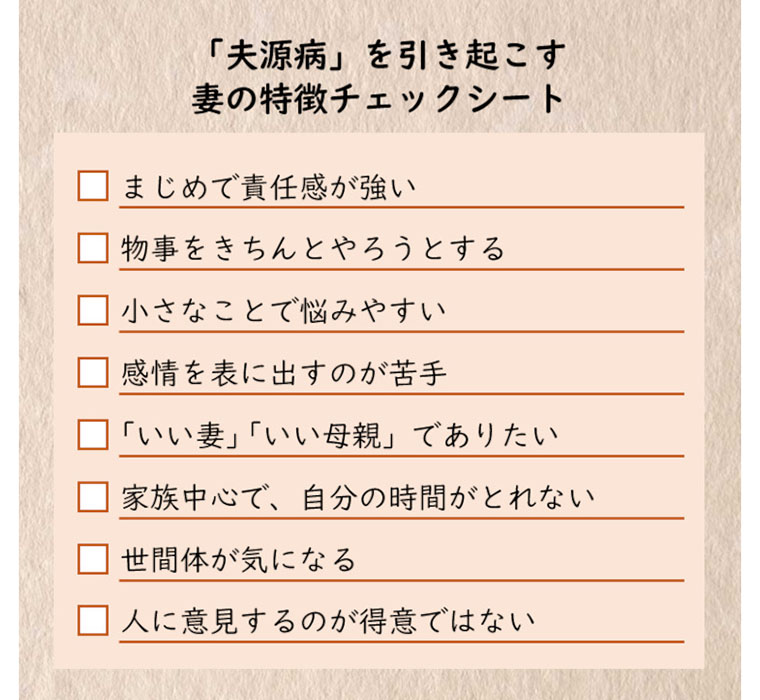

夫源病になりやすい妻の特徴チェックシート

夫源病は夫の言動が主な原因となりますが、妻側の性格や考え方も影響することがあります。次の特徴に当てはまる女性は、夫源病のリスクが高いと言えます。

- まじめで責任感が強い

- 物事をきちんとやろうとする

- 小さなことで悩みやすい

- 感情を表に出すのが苦手

- 「いい妻」「いい母親」でありたい

- 家族中心で、なかなか自分の時間がとれない

- 世間体が気になる

- 人に意見したり、反論したりするのが得意ではない

完璧主義であったり我慢強かったりする人は、ストレスをため込みやすい傾向が見られます。また、「人からどう見られるか」を気にしがちな人も、本音を言えずストレスを感じやすいことがあります。

こうした妻は特に、夫の言動に傷つきやすかったり、不満を伝えられずにため込んでしまったりすることから、夫源病になりやすい状態だと言えるでしょう。

夫源病の対策と改善方法

夫源病の症状を改善するためには、原因となっている夫へのストレスを減らし、夫婦関係を見直していくことが大切です。1人で抱えず、できることから試してみては。

夫婦でのコミュニケーションを改善する

夫源病の多くは、夫婦間のコミュニケーションの問題が背景にあると言われています。

夫源病で悩む妻の多くは、夫に対して“言いたいこと”を言えていません。そのため、夫は「妻が悩んでいる」とは思っていないどころか、むしろ「自分は良い夫だ」と思い込んでいる可能性すらあります。

まずは夫に、自分の本音や考えていることを伝える努力をしてみましょう。ただし一方的に不満をぶつけるのではなく、相手の意見も聞きながら伝えること。本音をぶつけることで、「プチ喧嘩」のような状態になるかもしれません。それでも、相手に本音をぶつけることで、お互いの気持ちを理解するきっかけになることがあります。

直接話すのが難しいと感じるなら、手紙を書くのもおすすめです。

自分だけのための時間を作って気分転換する

家族を中心とした毎日を過ごしているのであれば、自分の好きなことをする時間を設けて気分転換をしてみるのもおすすめ。存分に趣味にいそしむなど、自分自身をいたわる時間を持てば、心に余裕が生まれるため、夫源病の症状の緩和につながります。

「忙しくてそんなの無理」と思うかもしれませんが、少しでも良いので、自分のためのプライベートな時間を作りましょう。

夫が「ワシも族」だと感じているなら、「一緒の時間もとるけれど、自分だけの時間も必要」だということを伝えてみて。相手の意見をすべて否定せず、自分の気持ちや意見を話してみるのが大切です。

40代・50代は、ホルモンバランスの乱れで髪の状態も不安定になりがち。パサつきを押さえたツ…

「プチ別居」を試してみる

どうしても話し合いが難しかったり、夫と距離を置きたいと感じたりする場合は、数日から1週間程度の「プチ別居」を検討してみるのも良いでしょう。

旅行に出かける、実家に帰るなど行き先はさまざまですが、短期間でも物理的に距離を置けば心身のリフレッシュにつながります。プチ別居をきっかけに、夫が妻のありがたみに気付くこともあります。

ただし、夫の性格によっては「数日留守にする」といきなり伝えると逆上するおそれも。はじめは短時間の外出からスタートし、徐々に不在の回数や日数を増やしていくと良いでしょう。

専門家への相談

夫源病は診断名ではないものの、精神的なストレスがもとでさまざまな不調が起きている状態。心身の不調がつらい場合や、夫婦間の問題が深刻で自分たちだけでは解決が難しいと感じる場合は、心療内科や精神科に相談することをおすすめします。

体の症状がメインであったり、更年期障害も含めて悩んでいたりするなら、まずは婦人科を受診してもOK。治療により、心身の症状の緩和をはかることができます。

カウンセリングや夫婦セラピーを受けるのも、解決につながる手段の1つです。専門家が夫婦それぞれの気持ちに寄り添いながら、問題の整理や解決方法を見つける手伝いをしてくれます。

夫源病は「夫婦関係を見直す機会」かも

夫源病はつらい症状を伴うものですが、見方を変えれば、夫婦関係を見つめ直し、より良い関係を築いていくためのサインと捉えることもできます。夫源病をきっかけに離婚する夫婦がいる一方、今まで伝えられなかった気持ちを伝えたり、お互いの価値観や考え方を理解しようと努力したりすることで、夫婦間の絆がかえって深まる可能性もあります。

大切なのは、1人で悩まないこと。夫婦で向き合ったり、専門家のサポートを受けたりしながら、お互いが心地よく過ごせる関係性を目指していくことが、これからの長い人生を共に歩んでいく上で大切なこととなるでしょう。

[ 監修者 ]