天気の悪い日にくる頭痛を和らげるコツ|気象病ドクター久手堅司先生の連載

気象病ドクター・久手堅司先生による新連載がスタート。今日も元気に過ごすための強い体と心を保つヒントをお届けします。初回は、気象病の正体と気象病の症状の中でも最も多い頭痛について。頭痛持ちの方は必読ですよ!

目次

天気で体調が悪くなる「気象病」

「気象病」とは、気圧や温度、湿度など気象の変化によって引き起こされる心身の不調のこと。天気が曇っていたり雨が降ったり、寒暖差が大きい季節は、頭痛やめまい、吐き気、倦怠感、肩コリ・首コリ、不安、イライラなどの症状が起こります。なんとなくつらい、不調になりがちな人も実は気象病だったというケースも多く見られます。

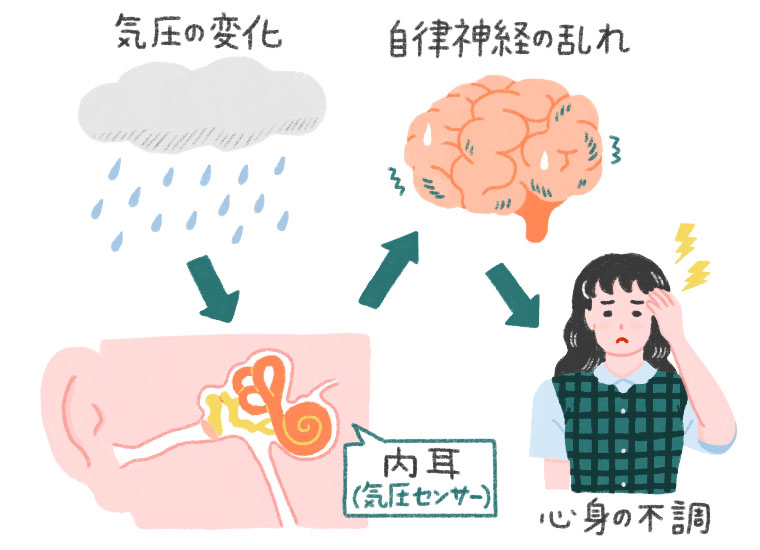

気象病はなぜ起きる?

気象病の原因は、気圧の変化を耳の奥にある「内耳」が過剰に感知して脳に伝わり自律神経が乱れることにあります。呼吸や体温、血活などを調整する自律神経は、交感神経(活動モード)と副交感神経(休息モード)があり、バランスをとっています。

内耳が敏感な人ほど気圧が入れ替わる気圧変動によるストレスが大きく、交感神経が刺激されて自律神経の調整がうまくいかなくなります。また、急激な気温変化も自律神経に負担をかけるため、寒暖差が大きいと体が疲れやすくなり、不調が長引くことも。

「天気によって不調が起こる」は、気のせいなど心理的な要因ではなく、きちんと原因があります。気象病の原因を把握し、適切な対策を講じることで治していくことができます。

気象病になりやすい人ってどんな人?

女性

気象病の7割は女性。女性は内耳が男性より敏感で気象病になりやすいと言われ、気圧の変動に体の機能が対応できず自律神経のバランスが崩れやすくなりがちです。また、生理や更年期など女性ホルモンバランスの変化に天気の影響が加わって、気象病を増幅させることがあります。

テレワークが多い・運動不足

最近、若年層で気象病を訴える人が増えてきています。テレワークが多く運動不足、スマホ・タブレットを使っている時間が長い、1日30分程度のウォーキングなどの運動をまったくしていない生活習慣が原因。体を動かさないまま同じ姿勢を続けていると、血流不良や自律神経の働きに悪影響を与えて気象病に。

持病がある・体質

頭痛持ちや関節痛がある人は、気象変化に敏感に反応して症状が悪化する、痛みが繰り返し生じる傾向が。痛みに対する不安や気分の落ち込みなど、メンタルの不調が現れることもあります。また、気圧が下がっている雨の日には、血管が広がり血圧が下がりやすくなるため、もともと低血圧の人は血流が悪い状態に陥りやすく、だるさやめまい、朝起きられないといった症状が起こります。

気象病は誰にでも起こりえる

気象病の症状は個人差があり、地域によっても異なるものの、誰でも起こりえます。今は気象病でなくてもいつでも症状が出る可能性があるので、知っておくことも大切です。

□天気が悪いときに体調不良を感じる

□雨が降る前や気候が悪化する前になんとなく天気の変化が予測できる

□慢性的な頭痛に悩んでいる

□肩コリ、首コリがある

□めまいや耳鳴りが起こりやすい

上記の項目でひとつでも心当たりがある人は気象病の可能性があります。今の不調が気象病だと認識できれば、天気に合わせて生活リズムを調整し心身への負担を軽くできます。また、適切なセルフケアを行うこともができるので悪天候の日も健やかに過ごせるようになります。

【気象病の症状】ズキズキする、頭が締め付けられる…しんどい頭痛

さまざまな気象病の症状のなかでも特に多いのが頭痛。頭が痛い、ズーンと重い、吐き気がある…。仕事や家事に集中できず、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。実際に、頭痛がきっかけとなって「気象病専門外来」を受診される人は受診者全体の8割を占めます。

【実録】ずっと治らなかった片頭痛が改善

3~4年ほど前からズキズキするような頭痛に悩まされた40代女性。「曇りの日に片頭痛がする」という自覚症状があったものの、検査などでは異常が見つからず。注射薬を使っても改善されなかったため、気象病専門外来を受診。

症状に応じた検査をして、頭痛と気象の関係性を観察したうえで、鎮痛薬や漢方薬などの投薬治療のほか、ストレッチなどの運動指導で対処した結果、1カ月ほどで症状の改善が見られました。

気象病は骨格の歪みとも関係しているので、姿勢を整えるストレッチなども有効。首や肩のコリをほぐすと血流改善や痛み物質の軽減につながり、頭痛の頻度・程度が減ることがあります。そして、日頃から気象病と深く関わる自律神経のバランスを整えることで、気圧の変化によるダメージを受けにくい体質に変わっていきます。

痛みが和らぐ、頭痛のタイプ別対処法

頭痛の中で多いのが片頭痛と緊張性頭痛。症状が現れたらそれぞれに合わせて対処するのが効果的。

「片頭痛」 ズキンズキンとした痛み

■どんな症状?

主に気圧や湿度の変化が刺激となり、血管が拡張してズキンズキンとした拍動性の痛みが生じます。頭の片側に起こり、こめかみや目の周辺が痛みます。吐き気を伴うことが多く、体を動かすと痛みが増すのが特徴です。

■対策は?

冷却シートや氷枕などで頭を冷やすと痛みが緩和されます。脳に刺激を与えたり体を動かしたりすると悪化する可能性があるので痛みが強いときは寝込んでしまうのも手。睡眠を十分にとって体をしっかり休ませましょう。

「緊張型頭痛」頭が重い

■どんな症状?

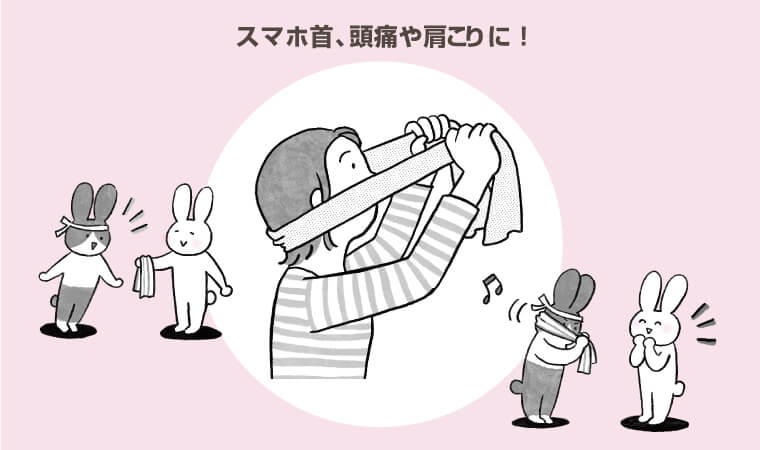

頭がズーンと重い、ぎゅーっと締め付けられるような痛みが特徴的な頭痛。長時間のテレワークなどで首や肩の筋肉の緊張が長く続くことで起こります。血流が悪くなるために頭全体に痛みがあり、多くは肩コリが見られます。

■対策は?

痛みを感じる場所を蒸しタオルなどで温めるとラクになります。また、筋肉の緊張をゆるめて血流を促すためにストレッチで筋肉をほぐしたり、お風呂に入ったりすることで症状の改善が見込めます。

頭痛対策にはストレッチが有効

頭痛の予防・改善のためには日頃から簡単なストレッチを習慣にするのがおすすめです。血流を促し首コリや肩コリの症状が軽くなるだけでなく、自律神経のバランスを整えて気圧の変化からくる頭痛対策にも有効。一度に伸ばそうとせず、こまめに行うのがポイントです。

<HOW TO>

(1)腕を胸の前に出し手のひらが内側になるように指を組む。

(2)そのまま腕を頭の上まで上げ、ひじが曲がらないように意識しながらぐっと伸ばして10秒キープ。

(3)背すじの筋肉も伸びていることを感じながら(1)(2)を数回行う。

そのつら〜い肩コリや頭痛のお悩み、自律神経の乱れが原因かも!? 最近増えているストレートネ…

体にやさしい鎮痛薬の選び方・効果が上がる使い方

頭痛薬はなるべく飲みたくないという人もいますが、1回だけでも症状を抑えることは大切です。痛みを我慢せず薬を使い、いろいろな種類の中から服用して一番ラクになるものを選ぶようにしましょう。ただし、鎮痛薬の服用は1カ月に10回を超えないように気をつけてください。

特に「頭痛が出そうだから早めに飲む」と、効果時間が短くなることで服用の頻度が上がり、薬剤の使用過多による頭痛を引き起こすことがあるため注意が必要です。

「頭痛が起こりはじめる」ときに内服する

薬の効き目は、服用するタイミングによって左右されます。痛くなりそうな予感がするとき内服してしまうと、痛みが治りにくい場合があるので“確実に痛くなるぞ”という、痛みはじめのときがベスト。痛みを効果的に和らげることにつながります。痛みが強くなってから薬を飲むと薬の効き目が遅れたり、効果が弱くなったりすることがあります。

薬は添加物が少ないものを選ぶ

市販の鎮痛剤を選ぶときは、パッケージの裏を確認し、着色料などの添加物やカフェインが含まれてない、なるべく鎮痛成分がシンプルなものを選びましょう。添加物の多い薬は習慣性や乱用性を引き起こしやすいとされています。

頭痛を予想できる気象病対策アプリで体調管理をサポート

天気に左右されて体調を崩しがちな人におすすめなのが、気象病対策アプリ「頭痛ーる」。気圧予報グラフで気圧の変化による気象病が起こりそうな時間帯が確認でき、痛みの起こりやすさを[やや注意][注意][警戒]の3段階で予測してくれます。

また、簡単に痛み・服薬記録がつけられます。体調を崩しそうな日を事前に知ることができるだけでなく、自分の頭痛のパターンをつかめるようになるので、予定の調整、薬の準備などがスムーズに。体調管理がしやすくなります。詳しくは、気象病対策アプリ「頭痛ーる」サイトへ。

こういったアプリなどを活用してうまく乗り切りましょう。

イラスト/Aikoberry

天候の変化による頭痛やめまい、だるさなどの「気象病」に悩まされている人も多いのではないでし…

[ 監修者 ]