東洋医学の「経絡・ツボ」のセルフケアで、不調知らずの体に!|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は、東洋医学の「経絡(けいらく)とツボ」がテーマ。セルフケアの知識を底上げして、健康な体づくりに役立てましょう。

目次

経絡は“線路”、ツボは“駅”。流れが滞ると不調に

養生の基本は、食事や生活習慣を整えて体を労わる生活を送ること。そのほかに自分でできる養生として代表的なのが、この連載でも紹介してきたツボ押しです。

ツボは、単なる民間療法ではなく、医学的な有効性が認められ、医療の現場でも取り入れられています。現在、WHO(世界保健機構)では、361のツボが認定されています。

中国では、2000年以上も前から、石や枝などでツボを刺激する健康法があったと伝わり、中国最古の医学書の一つである「黄帝内経(こうていだいけい)」にも、ツボの概念や不調に効く場所などについて記されています。

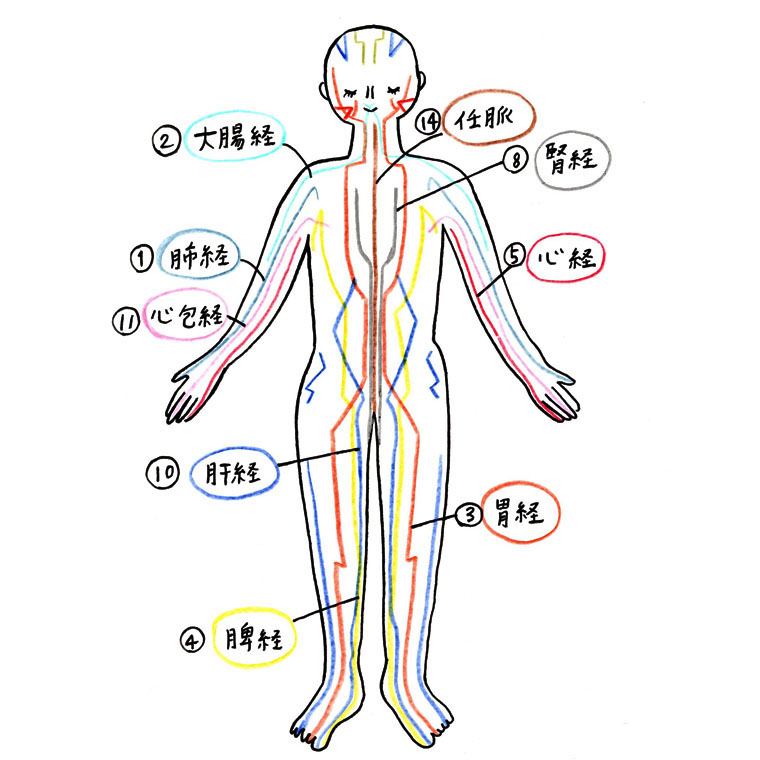

ツボ押しを習慣にするうえで、もう一つ覚えておきたいのが、「経絡(けいらく)」です。経絡とは、全身に張り巡らされた、気(エネルギー)や血が流れる通り道。全身に14の経絡があり、それぞれ「肺の経絡」「大腸の経絡」など、関連する臓腑(ぞうふ)の名前がついています。

ツボの多くは、この経絡に沿って存在しています。例えるなら、経絡は“線路”、ツボは“駅”のようなもの。電車の路線図のように、全身に複数の線路が通っていることをイメージしてみてください。

駅でトラブルが起こると停車せざるを得なくなり、全身に巡るはずの気血が停滞。すると、その場所や経絡上に痛みやコリ、疲労感などの不調が起こります。反対に、駅や線路が滞ることなく機能していれば、気血は全身に巡り、不調のない体で過ごせます。

このように、東洋医学で「経絡」と「ツボ」は、気や血を巡らせるために重要な役割を担っているのです。

全身に気血を巡らせる「14の経絡」

手や足、頭部などを含め、全身に路線図のように張り巡らされている経絡。14の経絡と、自分でできる経絡のセルフケアを簡単に紹介します。

※それぞれの経絡の説明とイラストは、東洋医学になじみの少ない人にもわかりやすいように、少し簡略化しています。

1 肺経(はいけい)

鎖骨の下から始まり、肩や腕を通って親指で終わる、肺の経絡。呼吸がしづらいときや、風邪をひきやすい人は、肺経を手でさすって養生を。

2 大腸経(だいちょうけい)

人差し指から始まり、腕や肩、首を通って小鼻のわきで終わる、大腸の経絡。大腸経にあるのが、手の万能ツボの「合谷(ごうこく)」。便秘など腸のトラブルがあるときに、手の甲をさするだけでもOK。

3 胃経(いけい)

目の下から、口元、胸、お腹、脚を通り、足の人差し指で終わる、胃の経絡。胃の不調と関係しているほか、口周りを通るため、胃が弱っているとほうれい線が深くなる場合も。

4 脾経(ひけい)

足の親指から始まり、「三陰交(さんいんこう)」などの有名なツボを通り、わきの下で終わる、脾の経絡。脾は水と関係があり、脾経が滞ると、むくみや食欲低下などにつながります。

「脚もみ」で胃経・脾経を同時にケア

胃経と脾経の両方を同時にケアできる方法が「脚もみ」。やり方は、椅子に座り、足を反対側のひざに乗せます。片手ですねをつかみ、親指で脾経(すねの内側)、それ以外の4本の指で胃経(すねの外側)を同時にもみ、指をずらしながら全体的に経絡を刺激。胃の不調やむくみ改善におすすめの脚マッサージです。

5 心経(しんけい)

わきの下から始まり、手の小指で終わる、心(しん)の経絡。文字通り、メンタルに関係している経絡。メンタル不調、睡眠トラブル、頭がすっきりしないなどの不調を感じたら心経をもみましょう。

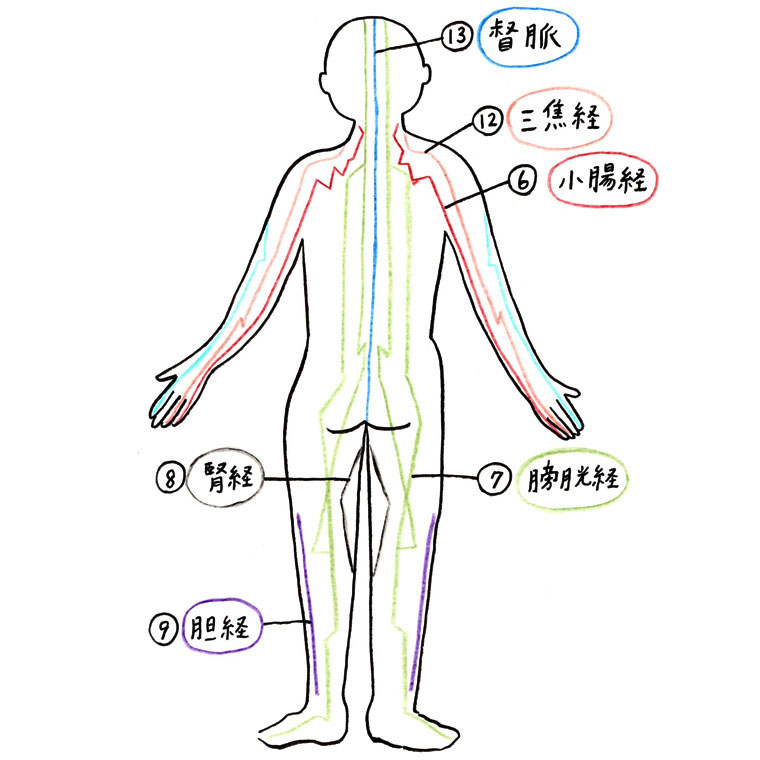

6 小腸経(しょうちょうけい)

手の小指から始まり、腕や背中、首を通って耳の前で終わる、小腸の経絡。肩甲骨周辺を通るため、小腸経のツボ押しは、肩・首コリなど肩回りの不調改善に効果が期待できます。

7 膀胱経(ぼうこうけい)

目頭から頭部、背中、お尻など体の背面を通り、足の小指で終わる、膀胱の経絡。経絡の中で最もツボの数が多く、膀胱経上に腰痛や首コリに使われる重要なツボが多くあります。

8 腎経(じんけい)

足裏から始まり、脚、お腹を通って喉元で終わる、腎(じん)の経絡。腎は、泌尿器や生殖器などの老化に関係。体を冷やすと腎が弱るため、若々しくいたいなら腎経は冷やさないように。

9 胆経(たんけい)

目尻から始まり、耳の後ろ側や側頭部、首、わき腹を通って足の薬指で終わる、胆(たん)の経絡。次に紹介する「肝経(かんけい)」と関係があり、ストレスを感じると胆経の滞りに。体側を伸ばす、側頭部をもむなどして、セルフケアを。

10 肝経(かんけい)

足の親指から始まり、脚、お腹を通り、胸の下あたりで終わる、肝(かん)の経絡。「胆経」と表裏関係にあり、イライラや目のトラブルに肝経のツボが使われます。胆経と同じく、体側伸ばしや頭のマッサージで養生を。

11 心包経(しんぽうけい)

心包(しんぽう)とは心臓を包む膜のようなものと考えます。胸から始まり、腕を通り手の中指で終わるのが心包経。鍼灸療法では、メンタル不調に心包経にあるツボがよく使われます。手のひらの「労宮(ろうきゅう)」や、手首の「内関(ないかん)」が代表的なツボ。

12 三焦経(さんしょうけい)

三焦経は、リンパのように余分な水分を流す役割があります。手の薬指から始まり、腕、肩、耳の後ろを通り、眉毛の外側で終わる経絡。むくみが気になるときや、体がすっきりしないときに三焦経をさすってみましょう。

13 督脈(とくみゃく)

体の背面で、背中の真ん中を通るのが督脈(とくみゃく)。背中を太陽に当てて日光浴をすると、全身の陽気(陽のエネルギー)が高まり、冷え改善や自律神経の調整に効果的です。

14 任脈(にんみゃく)

体の前側で、胸やお腹の真ん中を通る任脈(にんみゃく)。胃の不調や婦人科系不調に効くツボがあります。大事な内臓がある下腹部も通るので、お腹回りを冷やさないこともポイント。

よくある不調に! 覚えておきたい代表的な「ツボ」5選

続いて、頭痛やコリ、ストレス、生理痛など、女性の不調に効く、代表的なツボをピックアップ。いずれも手と足のツボなので、自分で押しやすく、仕事中や自宅でのリラックスタイムにも最適です。

よく、「ツボの位置がよくわからない」という声を聞きますが、ピンポイントで当たっていなくても、だいたいその付近を触っていればOK。回数や時間も、決まりはありません。

「強いほうが効く」「何回もやったほうが効果がある」と考える人もいますが、決してそうではありません。過剰にやるのではなく、「自分が気持ちいいと感じる程度」が目安。体調によっても変わるので、2秒でも10秒でも、「押してラクになった」と感じる回数・時間で試してみてください。

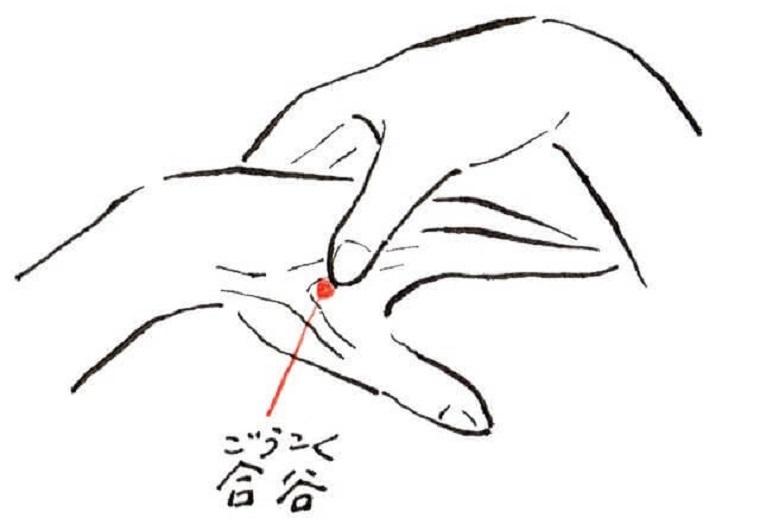

合谷(ごうこく):頭痛・肩こり・気分がすっきりしないなど

合谷(ごうこく):親指と人差し指の骨の付け根が合わさった、V字のくぼみ部分。

押し方:押したい手と反対の手の親指で、人差し指側にズーンと響く強さで押します。

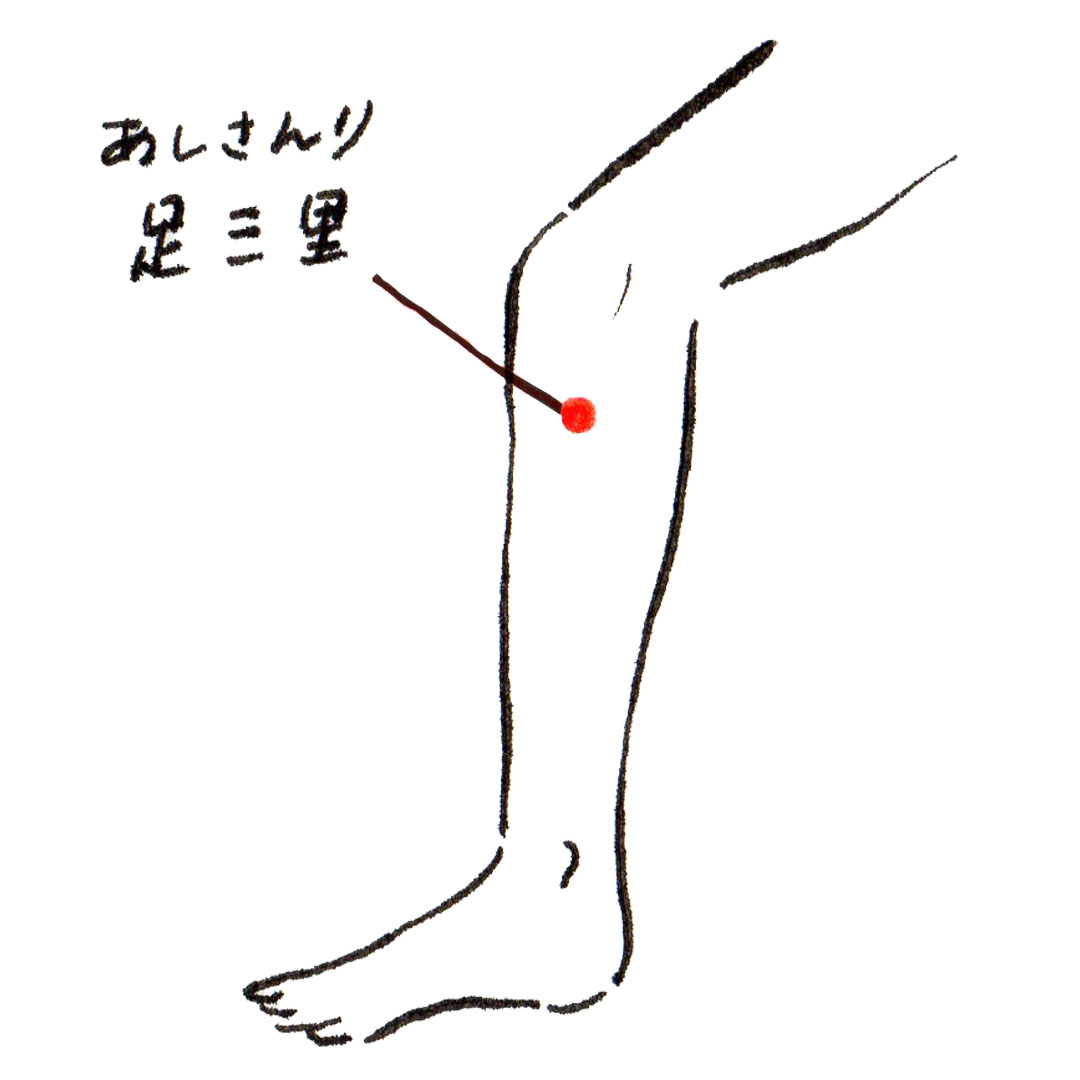

足三里(あしさんり):胃の不調・疲労回復など

足三里(あしさんり):ひざのお皿の下の外側のくぼみに人差し指をおき、指4本をそろえたときに小指があたるところ。

押し方:骨の方に押し込むように、親指でグッと力を込め、イタ気持ちいい強さで押します。

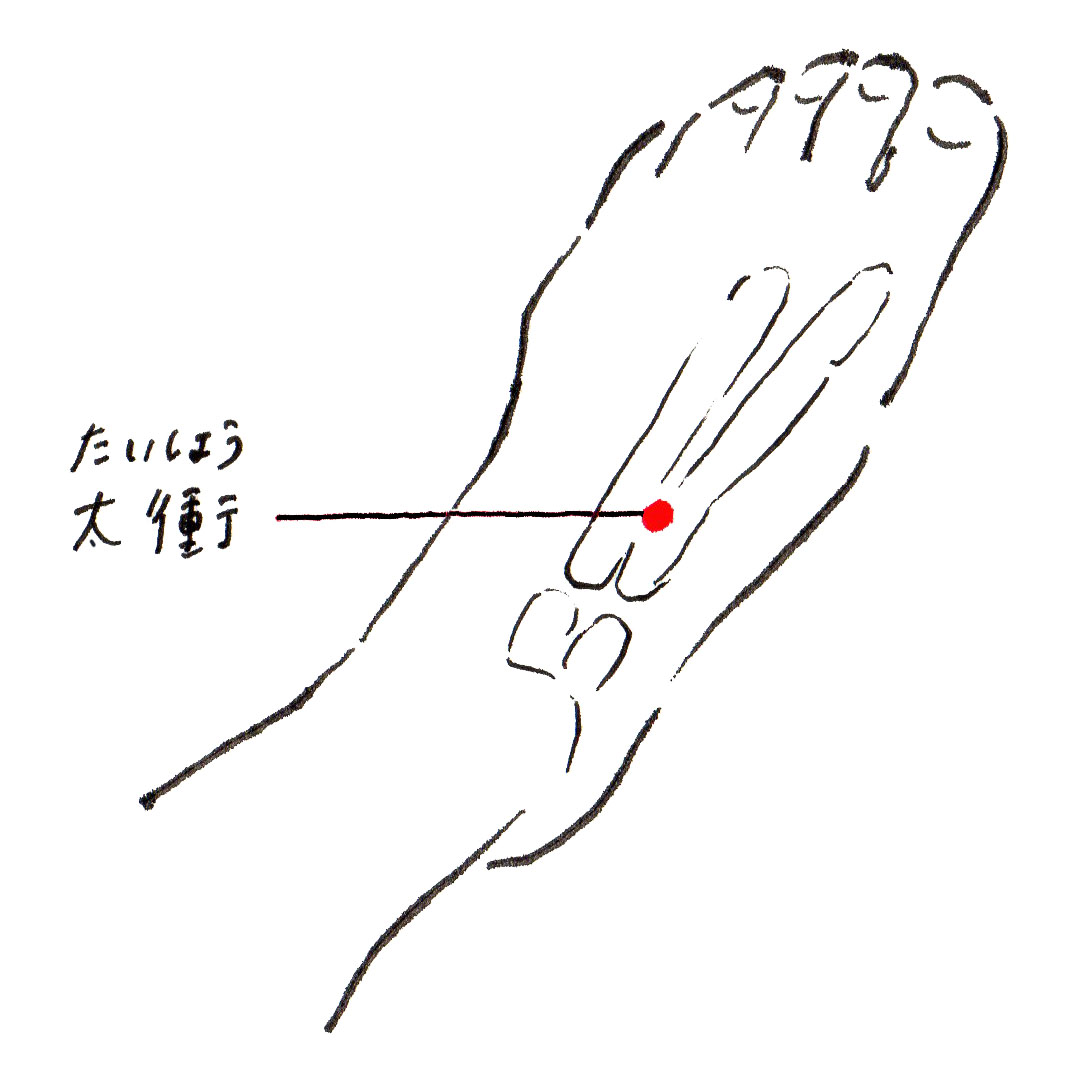

太衝(たいしょう):ストレス対策・目の不調など

太衝(たいしょう):足の甲の親指と人差し指の骨の間を上に向けて指を滑らせ、指が骨と当たって止まる、へこんだ場所。

押し方:親指の腹を当てて、ズーンと響く強さで押します。

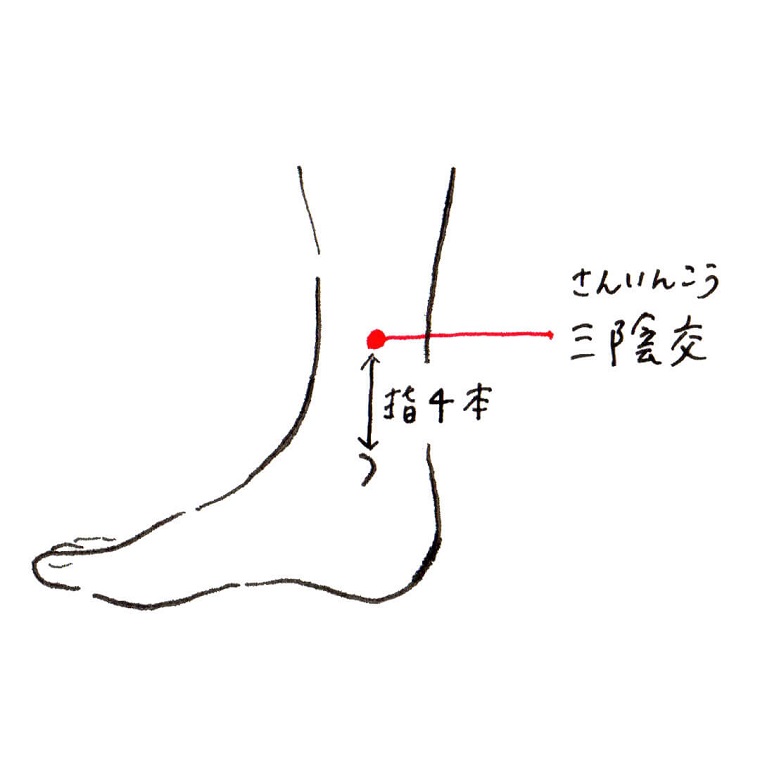

三陰交(さんいんこう):冷え性・生理痛・更年期障害など

三陰交(さんいんこう):内くるぶしの頂点から指幅4本分上の場所。※妊婦の方は「三陰交」のツボ押しは避けましょう。

押し方:足首の内側をつかむようにして、親指の腹でじんわり気持ち良い強さで押します。

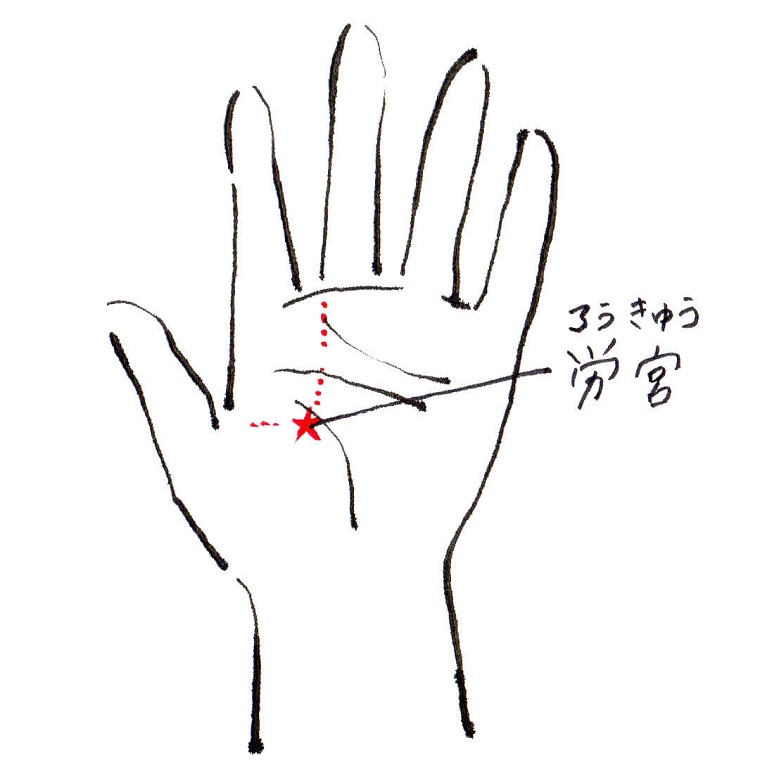

労宮(ろうきゅう):メンタル不調・気苦労など

労宮(ろうきゅう):手を握って、手のひら側の人差し指と中指の指先が当たる、中間の部分。

押し方:手首側から指先へ向かって親指で押し上げるイメージで、イタ気持ちいいと感じる程度に押します。

今月の養生ポイント:セルフタッチを習慣にして、不調や体の変化に敏感に

ツボ押しは、不調そのものを改善するのに効果的なセルフケアです。それだれだけなく、ツボを押す、経絡をさすることは、自分の体に触れる機会になります。

例えば、「腕がこっている」「お尻や手が冷えている」「頭皮に熱がこもっている」など、触ったからこそわかる体の変化・不調があります。そんな体からのサインに気づくきっかけになるのが、経絡やツボのセルフケアです。

経絡やツボで起こっている小さな渋滞を放っておくと、どんどん気血の巡りが悪化。不調が不調を呼んでまるで地層のように積み重なっていきます。そうなると、元の健康を取り戻すまでに時間がかかります。

大事なのは、小さな渋滞のうちに気づき、早めに自分で対策すること。すると経絡の滞りはすぐに改善し、毎日快適な体で過ごせます。

ぜひ、ツボ押しや体をさするセルフタッチを習慣にして、自分の体と向き合う時間を持ってみてください。

取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ